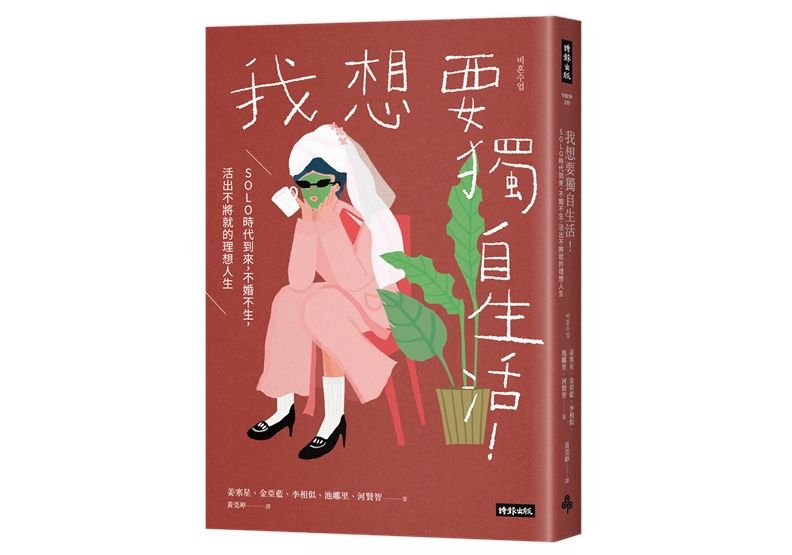

不婚生活有許多形態,比我們想得更多元。除了廣為人知的一人獨居;還有和好朋友同住的室友生活;或是一起購屋、分享日常生活的共居形式。由於共居生活涉及財產共有,在現實中門檻較高,但如果能遇到志同道合的人,這種生活方式有很多優點。除此之外,也可以兩、三個人住在同一個社區、成為互向照應的鄰居的方式。(本文節錄自《我想要獨自生活!》一書,作者:姜寒星,金亞藍,李相似,池娜里,河賢智,時報出版,以下為摘文。)

無論是社會新鮮人或上班族,都會優先考慮居住環境,像是離公司近、交通便利和周遭設施豐富等。但經濟基礎較薄弱的二十到三十代的不婚主義者,很難建立良好的居住環境,只能居住在擁擠的空間,不得不經常搬家,因此很難找到合適的室友,更難形成固定的社區型態。

但沒有人希望到了60、70歲,仍處於不穩定的居住環境。生活型態會隨著年齡改變而轉變。因此,縱使你現在因為各種原因不得不順應現實,也需要不斷想像自己10年後、20年後的理想居住環境。

其實不僅是不婚主義者,應該幾乎每個人都有買房的夢想。然而隨著房價持續上漲,僅靠工作收入很難實現購屋計畫。

全球的居住成本不斷攀升,愈來愈多人選擇獨居,為了因應這個趨勢,出現許多共居模式,例如合作住宅(cohousing)、共享住宅等。

在深入了解合作住宅和共享住宅前,可以先思考一下:你是想獨自居住,還是希望有夥伴一起生活呢?

獨居生活的好處與缺點

獨自生活的好處,首先是「自由」。這是無法取代的,你擁有自己的時間和空間,不受任何人侵犯。

可是獨自生活也有一些缺點,像是經濟壓力和女性的安全隱憂。這會衍生所謂的「安全費用」,例如住高樓層、增加窗戶和門的安全設備、安裝監視器等。

如果與不婚夥伴一起生活,不但能省下些許房租和生活費,也能減少額外的安全費用。

但與他人一起生活難免會有需要磨合的問題,生活會減少一些自由度,也可能擔心一不小心就破壞友誼。正因為有這些缺點,許多人寧願忍受金錢壓力和安全焦慮,選擇獨自生活。

(延伸閱讀│配偶不見得能陪你終老!誰能夠成為你「同居共老」的室友?)

假如你對上述兩種優缺點一目了然的型態正舉棋不定,也不妨看下面幾種生活方式。

合作住宅

合作住宅是為了保障個人的生活空間和共同生活利益而設計的居住型態。居民既能確保個人隱私,又能透過合作居住獲得社會、經濟和實質利益。

這種特別的居住方式遵循了6大原則:住戶參與、促進社區意識、獨居與公共設施的相輔相成、住戶的主動管理、平等結構和收入來源的獨立。其中最重要的特點,就是住戶積極參與社區生活。

合作住宅源自瑞典,後來在丹麥演變成現代合作住宅,並逐漸傳入北歐、美國和日本,成為新興居住方式。

舉韓國為例,雖然韓國的公共生活設施尚未完善,但共同生活的合作住宅逐漸增多,人們會選擇和興趣相投的人共同居住。

合作住宅的最大好處在於共享生活設施,但韓國設施完善的地區房價普遍較高,因此常見的是在普通大樓或獨棟住宅中,住戶共用客廳、浴室和廚房等。這種方式能節省相對面積的居住費用,但無法提高實際生活品質。

合作住宅的先決條件是在保障個人隱私的同時,實踐共同生活。不過住在大樓或獨棟住宅的個人空間裡,和住在套房差不多。公共浴室或廚房使用不便,使很多人對合作住宅產生猶疑。

儘管整體空間增加,但可自由使用的空間有限,使得合作住宅的受歡迎程度下降。還有另一種類型的合作住宅,是以獨立別墅的形式組成社區聚落,住戶可以共同使用研討室和健身設施等。

不過可惜的是,這種合作住宅更適合多人家庭,而不是單身居住者。在國外,涵蓋各年齡層的合作住宅受到關注,但在韓國由於社會和文化特點,年齡成為表達改進意見和參與活動的一個考量因素。

此外,女性也較不願意入住性別混合的合作住宅,因為擔心可能產生安全或家務分工不公平等問題。

共享住宅

共享住宅是兩人或更多人共分一個住宅的居住型態。通常每位住戶都會擁有自己的房間,其他空間則是公共的。這種居住方式對資金有限的社會新鮮人來說是一個經濟上合理的選擇。

它與合作住宅不同的是可以讓住戶在同一個屋簷下,建立更緊密的關係,但也相對降低了隱私程度,住戶的生活模式、性別和年齡等訊息較容易曝光。

韓國目前主要以「類似共享住宅的合作住宅」形式居多,兩者之間無明顯的區別。可是觀察國外案例後,若不婚人口持續增加,共享住宅可能會成為不錯的解決方案,只是在考慮不婚者的生活品質時,還需要更深入的研究。

(延伸閱讀│專家分析「獨」世代將來臨:沒子孫的晚年「這樣過」才健康)