我們的大腦其實並不適合處理複雜的線性文字訊息。心理學研究早已證明,大腦更偏好圖像化的訊息,因為它能瞬間激活記憶、引發情感共鳴並促進更深層的理解。正因如此,看得見的思考,或者說將想法用一張圖來展現,逐漸成為一項關鍵技能。這不僅僅是一種簡化複雜事物的方法,更是一種溝通的藝術、一種解決問題的工具。(本文節錄自《看得見的高效思考》一書,作者:劉奕酉,天下文化出版,以下為摘文。)

沒有一張圖不能解決的問題。如果有,那就用兩張圖

看到一張簡潔易懂的地圖,我們能迅速理解路線的走向;看見一份清晰有序的流程圖,我們能立刻掌握工作的全貌;甚至一張插圖,都可能比一篇冗長的文章更能打動我們的心。

這就是視覺的力量:精簡、濃縮、好理解。

但你可能會很好奇:為什麼是一張圖?文字和數字難道不夠嗎?答案是,當我們的目標是讓複雜的想法變得易於理解且令人記憶深刻時, 單靠文字和數值往往是低效的。

相較於逐行閱讀文字或計算數據,一張透過精心設計的圖表更能讓我們一目了然的捕捉到全貌,甚至是快速洞察深層的關鍵訊息。

事實上很多成功的溝通者早已善用這項技能。賈伯斯在產品發表會上,經常用一張圖表來展現蘋果的願景和策略;在商業簡報中,圖表、圖示與圖解的運用,更是稀鬆平常。而在日常生活中,從時間管理到旅行規劃,一張圖能幫助我們理清思緒、提升效率。

我們的「視覺腦」是如何運作的?

在撰寫這本書時,我的核心理念之一,就是希望每一位讀者都能活用自己的「視覺腦」。

這是一種不同於日常邏輯推理的能力,它更接近直覺和圖像化的思維方式。

諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾.康納曼提出的「大腦的兩個思考系統」理論,為我們理解視覺思維提供了寶貴的框架,也是這本書的論點基礎:

(延伸閱讀│對兒子用「吼」的沒用?科學證實:男性大腦百「聞」不如一「見」)

但別急著太快跳入「視覺化」的坑

藉由結構化思考,你可以提煉出報告的核心觀點,並以邏輯清晰的架構呈現。

而透過視覺化表達,則可以將這些觀點以更直觀、易懂、且引人入勝的方式呈現出來,讓你在一頁報告的階段就能抓住所有人的目光與注意力,達到事半功倍的溝通效果。

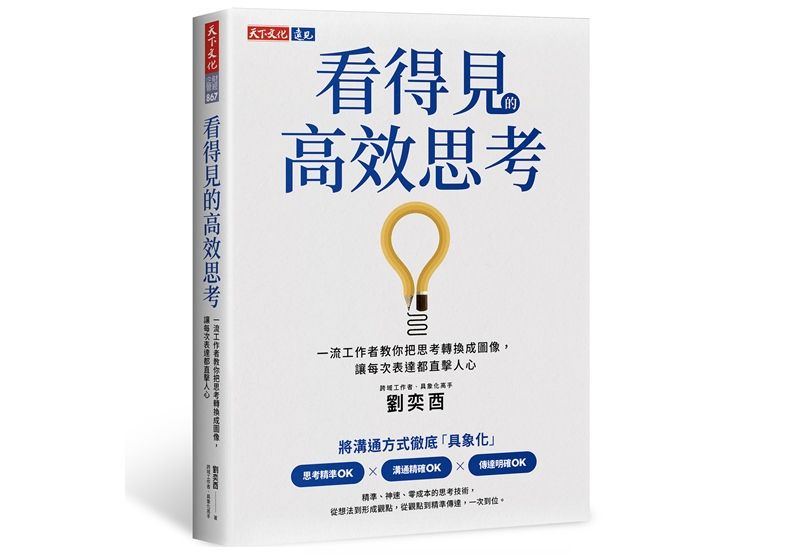

比方說,在案例中最後使用結論樹整理出的一頁報告,該如何視覺化表達呢?

「我覺得可以加入一些圖表或圖解。」

「加入一些新品或通路的圖片如何?應該更能吸睛吧。」

「在重點數字或關鍵字上加粗字體、用顏色凸顯。」

「可以把文字精簡,現在的字太多了。」

等等,別急著太快跳入「視覺化」的坑。視覺化只是手段,目的是為了更好的理解與溝通;千萬不要為了視覺化而視覺化。

當然,這些想法或許是個好建議,不過可以再想想:

我想告訴你的是:視覺化能增進理解,但增進理解未必需要視覺化。我們可以先檢視一下現在的一頁報告有什麼閱讀或理解上的阻礙?

1. 標題僅有明年業績目標,挺無感的。

2. 副標過於平鋪直敘,無法直覺理解內容的重點。

3. 內容過於冗長,可以精簡文字或更簡潔的換句話說。

為了解決這些阻礙,我們可以這麼做:

1. 提升標題與報告對象的連結性。

2. 將關鍵訊息與副標結合,更好理解要表達的觀點。

3. 精簡文字,用簡潔口吻帶出重點,不需要過多細節。

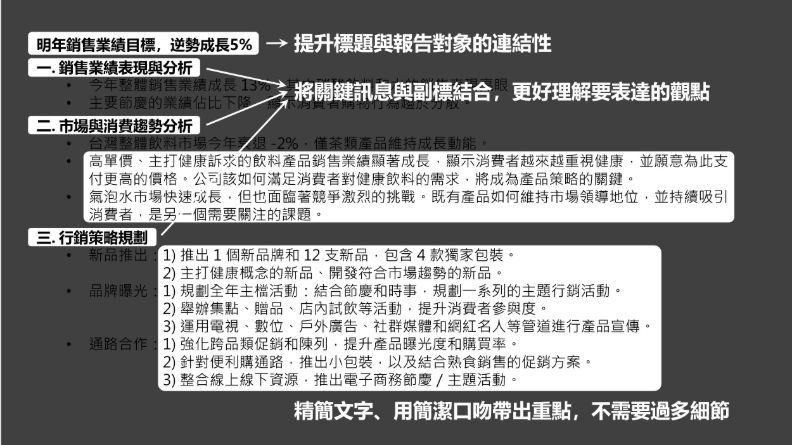

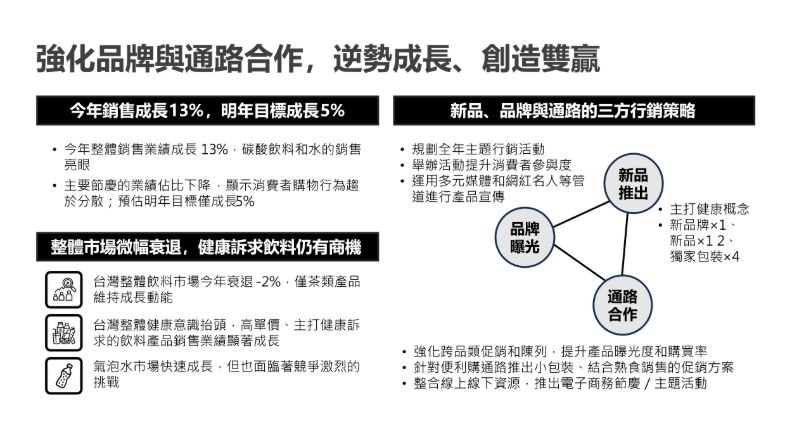

首先,在標題上調整為「強化品牌與通路合作,逆勢成長、創造雙贏」來強調公司與通路之間的緊密合作,才有機會在大環境不佳的條件下逆勢成長,創造雙贏局面,公司業績成長、通路也能帶動整體銷售。

其次,在3個副標上結合關鍵訊息做出調整,讓報告對象看到副標就能理解重點。

最後,是精簡訊息的文字描述,刪除過多的細節,比方說「運用電視、數位、戶外廣告、社群媒體和網紅名人等管道進行產品宣傳」可以簡化為「運用多元媒體和網紅名人等管道進行產品宣傳」這樣的說法,盡可能讓每個條列訊息維持在一行就能讀完。

此外,將標題的字體放大,和副標、內容做出區隔。

像這樣的條列方式,就是一頁報告最典型、卻也是最有效的形式。有明確的觀點訴求、報告中的重點訊息,以及關鍵數字,就足夠滿足報告對象的需求。

別忘了,一頁報告的目的是為了增進對方理解與閱讀後續報告的意願,而不是取代完整報告的功能。因此,不需要為了過度強調視覺化而強行加入圖表、圖解等元素。

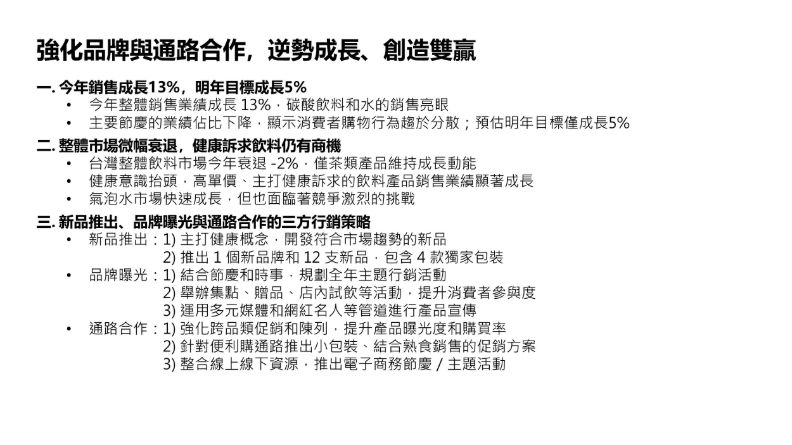

比方說,像下圖這樣的一頁報告,雖然加入了更多視覺化元素,但對於訊息傳達的成效並沒又太多提升;甚至可能因此模糊了報告對象的焦點,或是需要說明更多來解釋。

花了更多時間精力,卻沒能提升成效,就失去了一頁報告的本意。

視覺化思考的力量就在於,能將複雜的訊息轉化為「系統一」可以快速處理的直覺圖像,從而大幅減少我們大腦的負擔。