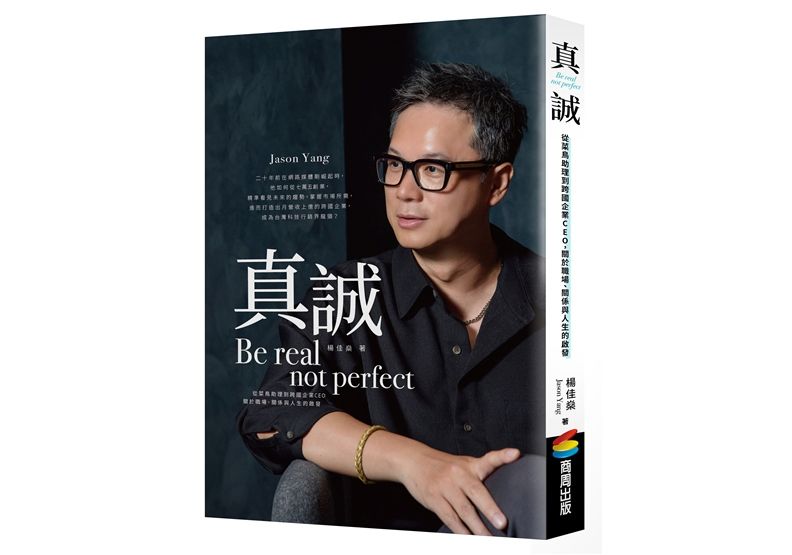

經營公司時,保持決策的一致性很重要。清楚的目標和方向,能幫團隊找到前進的路,也能避免在短期挑戰下輕易改變策略。但如果不得不調整,身為老闆,最重要的就是坦誠溝通,讓團隊瞭解每個決定背後的原因。另外,遵守既定的流程和制度同樣重要。一旦規則被隨意更改,員工可能會感到困惑,甚至開始對公司的方向失去信心。(本文節錄自《真誠Be real, not perfect》一書,作者:楊佳燊,商周出版,以下為摘文。)

過去,尤其是在公司逐漸擴展的那幾年,因為組織還不夠成熟,加上我自己也缺乏管理經驗,面對公司內部接二連三的問題,我總是抱著息事寧人的心態,事事想做到圓滿,避免讓同仁不開心;但這樣的做法,結果反而讓事情愈弄愈亂。

這些狀況逼得我不得不開始反思自己的管理方式,認真檢討問題,並下決心做出改變。

忽視與姑息就像放縱星星之火

過去在公司做決策時,我總是出於對同仁的體諒,看到他們執行過程中遇到困難,就會主動幫忙減輕壓力,甚至直接改變原定的方案。久而久之,專案的進展並不一定因此順利,但我卻意外被貼上了「老闆常常朝令夕改」的標籤。

第一次聽到這種評價時,我心裡感到很委屈,明明是為了大家著想,怎麼反而被誤解成一個隨便的老闆?後來,我靜下心來好好反思,才大致解開了這個「朝令夕改」的謎團。

(延伸閱讀│晉升了卻不懂如何當主管?沒思考升職意義,小心落入「彼得原理」)

找回去脈絡化的真相

當時的情況大概是這樣的:我希望底下的一位主管能承擔更多責任,但每當事情發生時,我還是會忍不住插手,原因是因為他很少提出解決方案,有時是因為情勢緊急,我覺得自己處理會更快。

通常,我會說:「我們可以這樣做。」接著再補上一句:「你覺得呢?」我原以為這樣算不上獨斷,還期待對方能有反饋和討論。

然而,每次他只會點頭說:「好,那就這樣做吧。」表面上他聽老闆的話似乎很正常,實際上卻不帶一點自主思考。

這真的是他內心認同的做法嗎?有時候我也懷疑,也許他並不認同,只是沒有表達;也許他自己也不確定這樣做是否正確,所以無所謂;又或者他本來就沒有主意,老闆提了個方法,為何不接受呢?

這種互動慢慢成了習慣。再遇到問題時,他不會先主動思考,而是直接帶著問題來找我,我則給出答案讓他去執行。

下一次有新問題,他又照樣來找我,而我則從A方案改到B,再到C……久而久之,我發現這樣的過程可能在員工之間直接被簡化為:「老闆一會兒說A方案,後來又改成B,現在又變成C。」

對他們來說,我好像總是在頻繁改變主意。而實際上,這些調整的原因是因為主管並沒有主動承擔解決問題的責任,而我也默許了這種依賴,最終大家以為所有的決策都是我在一手主導,且不斷調整方向。

(延伸閱讀│能力高強者能不能當好二把手?觀察他在老闆身邊的「這舉止」)

教不嚴,師之惰

問題的根源,其實還是在我自己。當這位主管一再遇到相同問題時,我應該早就要意識到,他可能不具備擔任主管的能力。那時候,我應該果斷收回授權,或是重新安排他到更適合的職位。但我真的完全沒察覺嗎?還是選擇了姑息?

回想起來,我不得不承認,自己在管理上有些過於鄉愿。為了避免衝突、過度體諒同仁,許多問題我都沒有及時處理;看到大家每天這麼努力工作,心裡總想著「沒功勞也有苦勞」,所以不忍心嚴苛要求。

但現在想來,這種過度的同理心其實是一種逃避,甚至帶點懦弱,我擔心對同仁要求太高會影響士氣,但這種放任態度反而讓問題愈積愈多。

創業初期,傑思是個小公司,員工不多,我們的業務導向很明顯,只要誰的業績好,誰就很自然地被提拔成主管。

然而,我忽略了一個關鍵——主管不僅需要業務能力,還要有管理、規劃、溝通協調和分析問題的能力。這樣不成熟的提拔方式,成了後來許多問題的根本原因。

當我意識到這點時,也明白了單靠業績選主管是不夠的,如果自己無法給予他們足夠的支持,就該開始尋找真正適合的管理人才。

這次經驗讓我深刻體會到,選錯主管的代價有多大,不僅拖累團隊效率,還可能帶來巨大的隱性成本,一個無法帶領團隊的主管,每年造成的損失可能高達數百萬。

為了避免再犯這樣的錯誤,我決定每年投入預算,邀請專業講師為公司設計內部訓練,幫助各部門主管提升職場心態、問題解決能力,以及領導與決策技巧。

從長遠來看,這樣的投資不僅值得,還為公司未來的穩定發展打下堅實基礎。

(延伸閱讀│職場工作者的3個層次:你具有「經營」的特質嗎?)