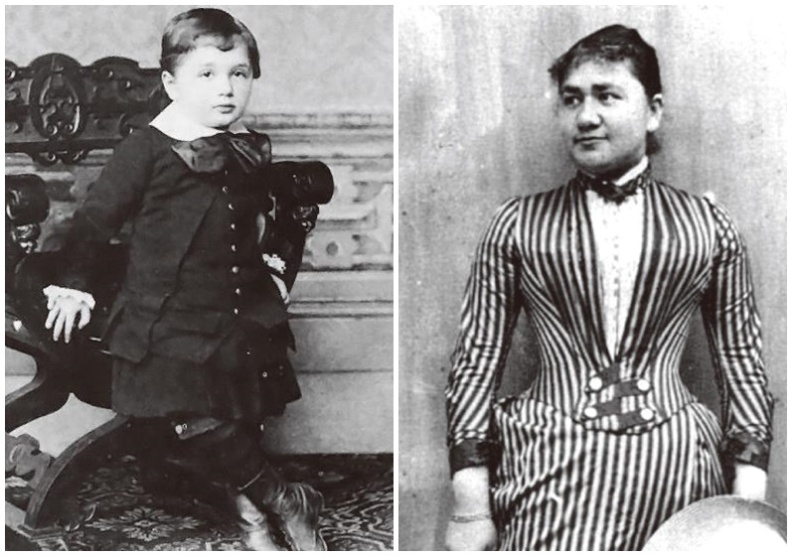

出生德國猶太家庭的愛因斯坦,童年時期比同齡人更晚學說話,因此在學校被孤立。5歲住院時,看著父親送的指南針,開始好奇宇宙力量的起源,這種好奇心是讓他成長的重要動力。母親幫助愛因斯坦找到優點,堅信兒子擁有與眾不同的特殊才能。(本文節錄自《猶太人商道與塔木德智慧》一書,作者:洪益憙,方舟文化出版,以下為摘文。)

5歲時,他曾住院一段時間,當時父親為感到無聊的兒子買了指南針,愛因斯坦便觀察到,指針總是指向北方,隱約感覺到宇宙間隱藏著吸引指針的力量,他想知道宇宙的力量是如何影響磁力。

愛因斯坦因課業成績太差而被歸類為「發展遲緩」,班導在成績單上寫道:「這孩子以後做什麼都不可能成功。」母親看到後,卻對年輕的愛因斯坦注入信心,鼓勵他:「你有世界上其他孩子都沒有的卓越優點,所以這個世界上有一件事只有你能勝任,而那件事正在等著你,你要找到那條路,你一定會成為優秀的人。」

愛因斯坦的母親寶琳.柯克(Pauline Koch)並沒有期待兒子做得比其他人更好,她相信愛因斯坦擁有與眾不同的特殊才能,所以努力在兒子身上尋找他獨特的地方,而不是他「最佳」的才能。

柯克是一位鋼琴家,從愛因斯坦六歲開始就教他鋼琴和小提琴。一開始愛因斯坦並不想學,學了一年左右就放棄,那時她並沒有強迫他繼續學。

幾年後,愛因斯坦想演奏莫札特的音樂,便重新開始學小提琴,由於這次是自己想學而學,所以他盡了最大的努力,結果愛因斯坦表現出驚人的專注力。

有一天他領悟到,莫札特的音樂竟是由數學結構構成的,真理就隱藏在他不曾領悟的地方,因此愛因斯坦認為親自領悟,才是最重要的。

(延伸閱讀│愛因斯坦的大腦異於常人?研究顯示「這樣學」激發天才腦)

利用討論,取代填鴨式教育

多虧父親喜歡閱讀,愛因斯坦也變得熱愛讀書。猶太人有一個美麗的傳統,在安息日會招待貧困的神學生,讓神學生照顧子女,然後以替他們支付學費作為酬勞。

在愛因斯坦十歲時,父母每週四都會邀請一位名叫麥克斯‧塔爾麥(Max Talmey)的醫學生。塔爾麥注意到愛因斯坦對大自然的運作很感興趣,便帶各種科學書籍給他看,這就是愛因斯坦沉迷於21本自然科學叢書的契機。

愛因斯坦12歲時,塔爾麥引導他學習歐幾里得幾何學,在一起閱讀的同時提出問題,讓愛因斯坦自己領悟原理。此時,他被幾何學的規律和邏輯深深吸引。

在猶太人的教育中,這種激發好奇心、讓學生自己尋找答案的解題法,是最重要的學習方法。此後,塔爾麥讓愛因斯坦的興趣擴展到哲學,並讓他閱讀牛頓(Sir Isaac Newton)、史賓諾沙(Baruch Spinoza)和笛卡兒(René Descartes)的書籍;13歲時,他們一句句地讀著康德的《純粹理性批判》(Kritik der reinen Vernunft),每次都討論好幾個小時,這時的愛因斯坦沉浸在討論的喜悅中,切身感受到了討論的重要性。

宇宙的奧祕,全靠想像力解開

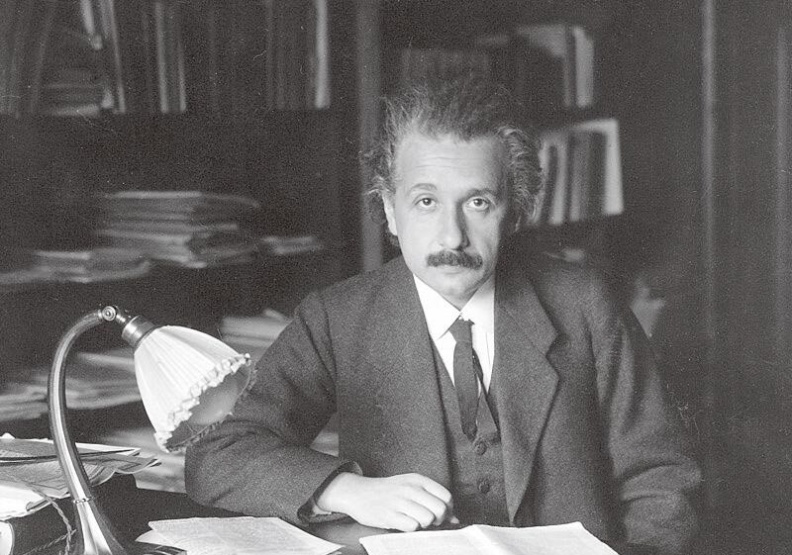

猶太人之所以能開發大腦,其祕密是好奇心和想像力,愛因斯坦也是以好奇心和想像力發現了相對論。

他從十幾歲就開始反覆思索各種抽象問題,像是:「宇宙是如何運作的?」16歲的某一個夏天,他走在路上天馬行空地想像:「如果人能以光速飛行,會發生什麼事情?」這成為他發現相對論的契機。

愛因斯坦大學成績不好,難以求職,在保險公司任職沒多久就被解僱,後來,他在報紙上刊登廣告招募學生,擔任物理家教,那時猶太人莫里斯.索洛文(Maurice Solovine)成為他的學生,但愛因斯坦覺得比起教學,一起討論更有趣;後來,數學家康拉德.哈比希特(Conrad Habicht)也加入了這個討論會。

在朋友父親的幫助下,愛因斯坦於1902年在瑞士專利局就職。公司主管以基於亞里士多德邏輯學的思考訓練教育他,愛因斯坦受此刺激,遂將討論會命名為奧林匹亞學院(Olympia Academy),眾人在下班後熱衷於討論,意見的碰撞常常會激發出創意的火花,對他的研究有很大的幫助。

透過討論鍛鍊出的邏輯和創意,替愛因斯坦的研究增添了想像力,他僅憑著腦中的實驗就發現了宇宙的真理。1905年,26歲的愛因斯坦將他以想像力發現的寶物一口氣全部揭露。

他在德國《物理年鑑》(Annalen der Physik)上連續發表了5篇論文,3月投稿光電效應,5月投稿布朗運動,6月則是狹義相對論,7月投稿分子大小的新測定法,8月則發表了質量和能量的等價說(E=mc²),每一篇都是非常重要的議題,1905年可說是「奇蹟年」。後來,他更以光電效應的發現,獲得了1921年的諾貝爾物理學獎。

(延伸閱讀│猶太人如何培育出最多諾貝爾獎得主?《塔木德》的「適才教育」)