輝達黃仁勳在19日COMPUTEX台北國際電腦展主題演講中,明確指出AI Agent(AI代理)將改變企業使用資料做決策的方式。AI Agent以及衍伸的AI agentic workflow(AI代理工作流程)早已被許多人公認是2025下一波關鍵趨勢。人工智慧大師吳恩達更在公開場合提起無數次。AI Agent是否已經在企業界成功落地?哪些企業已確實導入?但是AI代理的優缺點為何?還有哪些任務尚無法取代人類?《遠見》一文帶你看。

AI Agent定義:自主推理分拆任務後執行

「AI Agent指的是利用基礎模型的能力,針對目標展開推理,接著規劃出具體任務後執行。」在美國西雅圖的辦公大樓裡,AWS生成式AI創新中心(Generative AI Innovation Center)總監斯里(Sri Elaprolu)如此解釋他眼中的AI代理。

成立於2023年6月,AWS投資1億美元在生成式AI創新中心計畫上,透過引進人工智慧和機器學習專家,希望幫助客戶發掘生成式AI的潛力,藉此在業務中派上用場。斯里在合作中累積出不少經驗,也親身看到應用上的發展。他向在場媒體分享,有許多顧客表達對AI Agent的興趣,AWS也正在和客戶合作打造AI代理。

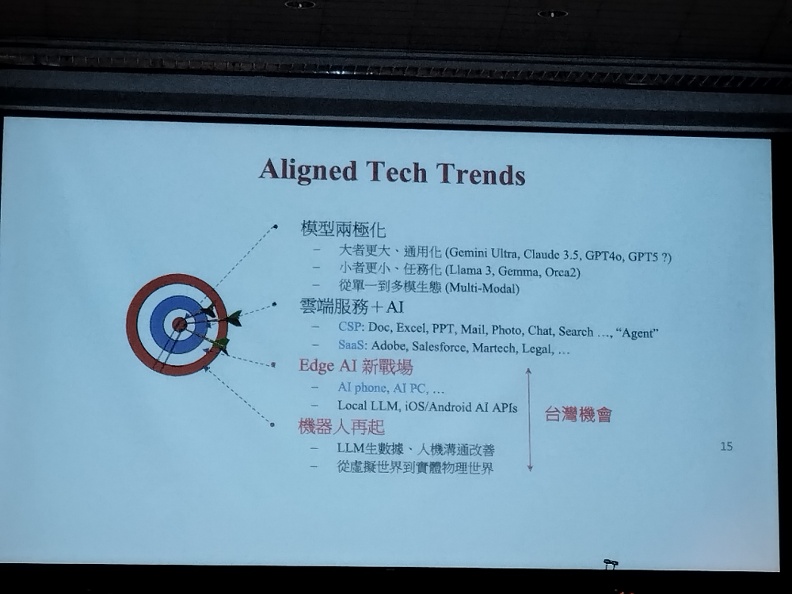

將視角從美國拉回台灣,吳恩達(Andrew Ng)在2024年底,出席台杉投資與AWS舉辦的AI代理趨勢論壇時,同樣強調AI代理工作流程的潛力。

他解釋,AI代理工作流程指的是將大任務細分成子任務,並且在過程中反思後修正,經歷多次迭代後,得到更好的結果。對比之下,線性(linearly)且直接地要求AI寫文章或者執行任務,得到的產出效果低於代理式的做法。

無論是AI代理或者AI代理工作流程,重點都是化繁為簡、化大為小,利用AI的推理能力,把複雜工作分拆成一個又一個小模組。

以旅行規劃來說,斯里表示,當使用者寫下指令「我想去倫敦」時,AI代理需要理解不同資訊,例如使用者所在的位置、前往倫敦的背景、行程的長短、過往的住宿與膳食偏好等。掌握這些資訊以後,AI代理會制訂計畫,接著按照步驟執行,例如根據使用者的會議時間查看航班,再按照歷史搭乘紀錄盤點選項,最後交給使用者定奪。

再往下,AI代理會確認餐廳、安排後續行程,「這是每一個步驟都非常清晰的案例。」就斯里描述的過程來說,AI代理和AI代理工作流程的意義相似。

從2024年中開始到2025年,出席科技相關的記者會和發表時,AI代理都是熱點所在。在斯里分享後的問答時間,來自歐洲、新加坡和中國大陸的記者,不約而成向他追問AI代理的發展和應用。

不過,若將時間倒轉回2024年年初,AI Agent的概念還沒那麼普及。

AI Agent推力:推理進步、上下文變長

吳恩達2024年3月接受《遠見》專訪時,便指出AI Agent和AI agentic workflow是他最為看好的AI趨勢之一。當時實現AI Agent的底層架構與工作流程已逐漸形成,但商業應用仍不普遍,讓吳恩達在X平台(前推特)和電子報《The Batch》不厭其煩地推廣。

將時間快轉到現在,情況已截然不同,因為對企業家和主管們來說,AI Agent已不再陌生。

雲端服務廠商如AWS、微軟、Google,各自推出以AI Agent為名的服務;對話式AI如Claude也介紹模擬人類執行任務的電腦使用(computer use),微軟、亞馬遜正在投入研發,Google和OpenAI也陸續跟上,更有開源專案如Open Interpreter正在進行;企業軟體服務如Salesforce、SAP和Workday,也在自家產品內加入Agent,若說AI Agent已然遍地開花,絕不為過。

從行銷熱詞落地成為觸手可及的產品,關鍵就在於基礎模型能力的進展。

「推理和規劃能力是讓Agent變得實用的原因。」斯里向記者解釋,模型進步意味著Agent能自主完成更多任務,帶來更多的自動化(automation),以及更少的人為介入,他預期接下來的幾個月內,Agent的能力將會提升到全新層次。

OpenAI在從2024年9月推出新模型o1的預覽版o1-preview以來,主打重點就是讓模型像人類一樣深度思考,以便應對包含數學在內的困難問題,透過思維鏈(chain of thought)把複雜問題拆解為子任務,讓模型「精煉思考過程、嘗試不同策略,並學會找出自己的問題所在。」

後續承接o1命名邏輯的「o系列」模型,包含o3、o4等,都著重推理功能,和GPT-4、GPT-4.1等追求縮放定律(scaling law)的模型並不相同。

推理能力促進了模型的思考,藉此增進生成內容的品質,但也連帶減緩回覆速度,而思考過程中也會消耗更多符元(token),因而提升運算成本。

舉例來說,o1系列模型為了更好消化使用者的指令,會在推理階段生成額外的符元,同時考慮不同版本的回覆內容,而每一次推論都會產生費用。吳恩達就提到,代理工作流程中,AI Agent會大量閱讀、蒐集資料,經過大量運算,再加上代理會彼此協作,又無需顧慮人類的閱讀速度,能夠大量且快速生產內容。

不過,每次模型進步,都能夠有效降低運算成本。零一萬物創辦人李開復在2024年第22屆遠見高峰會中便提到,從OpenAI於2023年發表GPT-4,到隔年推出GPT-4o模型,運算成本在寥寥數月內就下降20倍,他預期成本還會以以每年十倍的速度下降。

調校模型架構以外,專為訓練或者推論的半導體改良,也是降低成本的關鍵。吳恩達觀察,有許多新創公司正在打造更便宜、更快速生成符元的晶片,他對於半導體的發展感到興奮。

AI Agent強項:處理非結構性但並非全然自由的任務

如果討論廣義的生成式AI應用,前Google台灣前董事總經理簡立峰曾表示,現在有幾種生成式AI已經收到效果的領域,包含寫程式、客服、行銷和知識管理,其中,客戶服務特別有AI代理發揮空間。

以目前技術發展來看,AI Agent善於處理非結構化問題(unstructured problem),又能夠生成多樣內容,正好適合需要面對一定陌生、但任務又侷限在一定範圍的客服任務。

吳恩達就說,若你的產業建立在經驗法則(heuristics),很有可能面對AI代理的全面入侵,因為AI代理能夠遊走於不用思考太多未知的情境。

如果工作與生活中需要處理的任務已經有固定選項,沒有任何陌生之處,例如從歌曲列表中點歌,或者是從店家中的菜單裡挑選食物,加上AI就只是從面板或者電腦清單,轉化成以語音模式互動,沒有AI代理上場的必要,即便派出AI代理,效率也不高;若AI代替人類決策,例如直接排定整日工作時的歌單與餐點,才更貼近AI代理的願景。

如果任務屬於完全未知,需要無窮盡的探索,可能也不適合代理出場,例如參與公司內部策略會議,需要腦力激盪、頻繁發言,雖然可以派遣AI代理出席,但決策點的數量大、面對的未知性也高,很難放手交給AI代理。

AI代理能夠對應的領域恰好處於中間,有未知程度,但並非全然不可預測。

觀察現在的客服和知識管理應用,有不少案例裡,人工智慧仍扮演副駕駛(copilot)角色,出於信任和權限等理由,仍要等待真人做出決策。舉例來說,中華電信便提供內部客服人員利用Google Cloud的虛擬專員服務,讓客服遇上使用者的疑難雜症時,不用慌亂的查找資料,只要與虛擬客服對話後,便能獲得答案。

若這些虛擬客服得到企業授權,有辦法直接面對使用者,跳過真人階段,便是從助理(assistant)與副駕駛角色再進一步,上升到有自主能力的代理。跨越鴻溝的關鍵,便是能夠取得包含公開或者私有的精確資料,以及採取行動(take actions)的能力。

美國送餐平台Doordash如何善用AI代理?

以美國送餐平台Doordash為例,AWS生成式AI創新中心總監斯里分享,它有超過200萬位送餐合作外送員,每日送餐員們會聯繫呼叫中心超過40萬次。雖然Doordash引進常見於台灣銀行的自助互動語音問答(interactive voice response,IVR)服務,也收到一定成效,減少真人客服的負擔,但後來Doordash仍決定引入由生成式AI驅動的代理。

為什麼IVR還不夠,需要導入AI代理?關鍵就在,IVR並沒辦法完全滿足外送員的需求,仍有大量聯絡最後轉接至真人客服上。

細究IVR的挑戰,它通常依照規則(rule-based)回應,以語音選單方式,處理簡單且例行性的問題,例如銀行業務中確認開卡狀態、檢查帳戶餘額等,但無法應對如應用程式功能故障等複雜問題,也無法直接回應日常的自然語言。對比之下,有大型語言模型加持,AI代理驅動的客服可以理解送餐員的話語。

因為Doordash調用了AWS生成式AI平台Bedrock上Anthropic的輕量模型Haiku,AI客服可以在短時間內以語音方式立刻回應,大幅降低延遲(latency)。此外,有些AI代理配置記憶能力(memory)能夠回溯先前的對話;或者是配置知識庫,因此有辦法提供更準確的內容。Doordash採用的客服雖限制取用個人識別資訊,但串起官方幫助中心的資料,回答送餐員時便能以增強檢索生成確保品質與相關性。

斯里表示,從人工互動轉向隨時能夠回復的AI系統,不僅因為回答精準,提升使用者的滿意度,同時也省下大筆鈔票。

從Doordash的案例便能看出,與原先規則式的系統相比,生成式AI的解決方案讓人可以用自然語言互動;與AI助理相比,AI代理則是親自上陣,檢索具有準確性的資料給予更精準回答。如果Doordash進一步開放權限,AI代理甚至能夠採取行動,例如替外送員申請補貼。

斯里強調,雖然不是所有客戶都在發展代理,但隨著基礎模型能力變得強大,有客戶正在大規模推行AI代理,已經有數百個代理的使用案例,正投入到生產階段。無論是興趣面還是實際投資,他都已經見到AI代理的重要和未來前景。

AI Agent應用:擴大部署、進入高附加價值環節

自去年年中至今,企業實際開始應用AI Agent後,觀察到哪些變化?

面對《遠見》提問,ERP大廠SAP的亞太區Business Suite業務負責人Verena Siow分析,客戶應用AI Agent的階段已經從做實驗、測試成效,「進階到希望看到ROI(投資報酬率),最終希望能有成功的商業案例。」

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟補充,去年五月SAP推出嵌入在SAP Business Suite的AI Agent Joule,但當時應用案例較少,且大部分的試驗專案集中在人資領域。這一年下來,除了對AI期待更深以外,也把AI Agent用在附加價值更高的深水區。

「愈來愈多的不只在HR,它已經深入到關鍵應用(critical applications)。」陳志惟分享,台灣常見的應用是供應鏈產業,因為AI Agent整合散落各地的大量資料,因此SAP客戶的業務或者產品經理,可以藉此更迅速回答產品交期等資訊錯綜複雜的問題。

倘若有缺貨等狀況發生,AI Agent也能夠立刻反應,估算出事件對公司整體影響。

Appier游直翰:客戶相對接受可省時、不涉及決策Agent

就類型來說,有哪些領域的AI Agent接受度更高?Appier創辦人暨執行長游直翰認為,客戶較能夠接受節省時間,且沒有涉及直接決策的Agent。

以Appier服務來說,有能夠生成內容的Agent、分析資料的Agent、自動化進行實驗的Agent等類型,其中,能夠替客戶規劃活動(campaign)的Agent頗受歡迎。「大家都想知道我活動怎麼規劃、怎樣設定受眾,之後還要做很多分析。」

游直翰指出,過往行銷人員要設定許多細節,並且拉報表、評估預期成效,現在Agent可以一次性解決問題,讓人不用做重複性的工作,「這種Agent通常大家不會想太多,方便就用了。」

AI代理適合和人類共同決策

不過,客戶還不敢放手將所有的決策權都交給AI,現在協作模式還停留在「共同決策的Copilot」階段,不像「方便性」的agent那樣,較容易被接受。

事實上,從IBM應用AI Agent和SAP的例子便能夠看出,隨著技術進展,企業應用AI大多先從AI自動回覆開始,先跟上搜尋轉向對話的典範轉移,接著再打通知識孤島的挑戰,整合更多不同部門與團隊的知識,讓AI能夠知道更多,也讓回答變得更好。

最後,則是讓使用者在對話完以後,不用再出走站外,而是直接在單一入口便能採取行動。不過,也如同游直翰所說,AI Agent能夠採取的行動若潛在影響太大,還是需要人類監督。

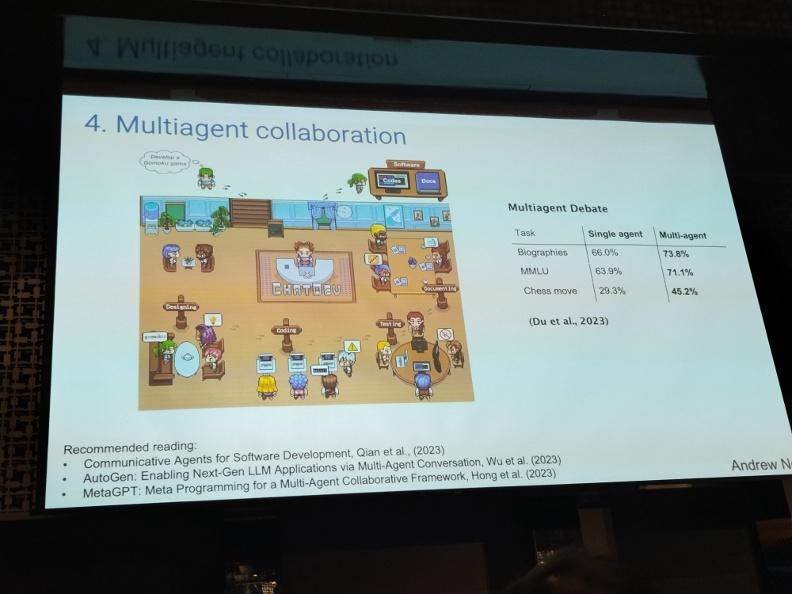

AI Agent展望:代理之間分工、協作

吳恩達指出,現在已經看到AI代理逐步掌握反思、調用工具等能力,對於接下來AI Agent的發展趨勢,代理之間的互動將會是重點,例如一位AI Agent撰寫程式碼,另一位Agent負責檢查後提供建議。

對開發人員來說,吳恩達建議,可以扮演管理者的角色,設置3到4位AI Agent,讓他們彼此合作完成任務。這些AI代理小兵們就是開發人員手上的武器,能夠打造出更複雜,但也更有效率的AI工作環境。

在AI Agent論壇上,AWS香港暨台灣總經理王定愷同樣看好Agent之間的分工與合作。他認為,Agent將會成為類似章魚(octopus)的存在,擁有很多隻手協助處理各種任務,不同的代理負責不同組件(component)、子任務與工作流程,再想辦法串連一切。

王定愷表示,Agent執行任務時,與其以序列方式運作,不如同時運行,能夠確保效率又節省時間。在這樣的過程裡,就需要多位代理負責不同子任務,而有效協調就是達成目標的關鍵。

聯發科聯發創新基地負責人許大山補充,以訂餐為例,若自己在手機或者手錶上派遣AI代理人預定餐廳座位,可能帶來的效益不大,但如果餐廳也派出代理人,讓AI Agent之間對接,再請AI代理搜尋過往歷史紀錄,例如判定是否為常客,將能夠大幅提升效益,這便是AI代理協作的潛在場景。

AI Agent挑戰:準確度和信任

若要說AI代理離大規模落地還有哪些挑戰,關鍵自然在於等待模型的推理能力完全跟上,例如OpenAI尚未推出o1模型,Anthropic和Google也還沒端出具有進階推理能力的模型。除了能力以外,準確度和信任也是企業和個人關心的問題。

以Claude API新推出的電腦使用功能為例,展示時Anthropic介紹了三種場景:自動填寫供應商申請表、撰寫和修改網站程式碼和安排行程並發送日曆邀請。雖然在展示影片中看起來一切順利,但Anthropic表示,錄製時其實有遇上問題,例如Claude在搜尋景點時,沒有輸入正確關鍵字,停駐與目標完全無關的景點;又或者是自發停止錄製影片,讓團隊先前累積的素材消失。

若只是安排旅遊行程,過程中出錯影響可能不大,但如果牽涉到商業合作或者金錢,使用者便有可能退縮。以客服為例,若AI代理給予的回答不夠準確,甚至出現問題,因此讓消費者做出錯誤決策,可能帶來嚴重後果。從商業角度來看,運用代理與否,就是要設法達到產生效益和出錯成本的平衡。

就信任面向而言,許大山表示,若要由AI替自己執行任務,會牽涉到能否放心授權。舉例來說,AI Agent發現你工作忙到忘記吃午餐,決定替你訂餐。「這個案例中AI替你解決問題。但要解決這個問題,它必須得到授權,可以使用你的資金,還需要在菜單上替你選擇餐點。」

許大山一連拋出幾個考量:你對它有多信任?它是否有把你的利益放在心上?它的決定真的符合你的需求嗎?這些問題不只與隱私和安全密切相關,歸根結底,還是要看願意讓授與AI多少決策的權限。

不過,吳恩達認為授權給AI代理後出錯的情況並沒有那麼嚴重,「可靠性和安全性的確是問題,但它們阻礙AI模型部署的情況沒有想像中那麼頻繁。」

以最常見的生成文章來說,吳恩達表示,AI可能出現幻覺,但也有解決方法,例如尋求外部知識驗證的檢索增強生成(RAG),或者讓模型不確定答案時,勇於表達「我不知道答案」。在AI代理的工作流程中,讓模型在生成回答前逐步驗證、雙重檢查,藉此可以避免錯誤。

比起因為擔心而不敢前進,吳恩達認為更好的作法是先打造原型(prototype),接著分析它在哪裡失誤,逐一調用工具解決問題後,確保模型足夠可靠後,再從原型階段向前至生產階段。

AI Agent未來:人人都有代理

AI代理已經陸續落地在商業應用端,對於未來開展,更是令人期待。

臉書創辦人祖克柏(Muck Zuckerberg)曾分享,如同企業都有自己的電子郵件、社群媒體和網站一般,他預期每間企業都將擁有自己的AI代理,負責客戶服務、溝通甚至是銷售,所有客戶都能直接與之對話,「我們想讓此事發生。」

除了提供中小企業服務以外,Meta也瞄準創作者,透過其大力發展的對話式AI,接手創作者與粉絲互動的任務,讓他們能夠省下時間,把心力用在生產更好的內容。

每個人、每間企業都有自己的AI代理,這個願景並非祖克柏獨有,輝達創辦人黃仁勳的想法相似,他認為我們將會見到數千億個代理人出現。

「未來幾年,人們將會擁有更多AI代理,他們就像員工一樣,可以被『僱用』來執行各種任務。」就像打造公司、形塑產業,他認為AI Agent將會滲透至各個領域,人們將見證前所未有的自動化程度(a level of automation capability that the world has never seen)。

在黃仁勳眼中,AI Agent可以理解人們下達的指示,並使用外部工具(tool use)、發揮推理能力,彼此之間協作,甚至向人類尋求回饋。他預測未來將會出現專精特定技能的Agent、擁有公司內部特定資訊權限的Agent,以及透過推理將任務分解成更小步驟的通用型(general purpose)代理人。

從美國到台灣、從垂直領域到通用、從企業端到個人端,AI代理將會像AI一樣無所不在,深刻改變人們的生活與工作,這樣的未來,在基礎模型能力不斷提升的背景下,指日可待。