生成式AI蓬勃發展,擁有數位同事不再遙不可及。甚至,它們可能將落地到物理世界,與人類共同執行實體任務。這背後商機有多大?還有哪些挑戰待克服?

想像一下,未來你的工作環境,會充斥各式各樣的機器人,它們的身形和你相似,反應敏捷無比。接收指令後,就會靈活地在工廠搬運箱子、在餐廳端盤子行走、在災難現場協助救援……,甚至出現在你我日常生活的每個角落。

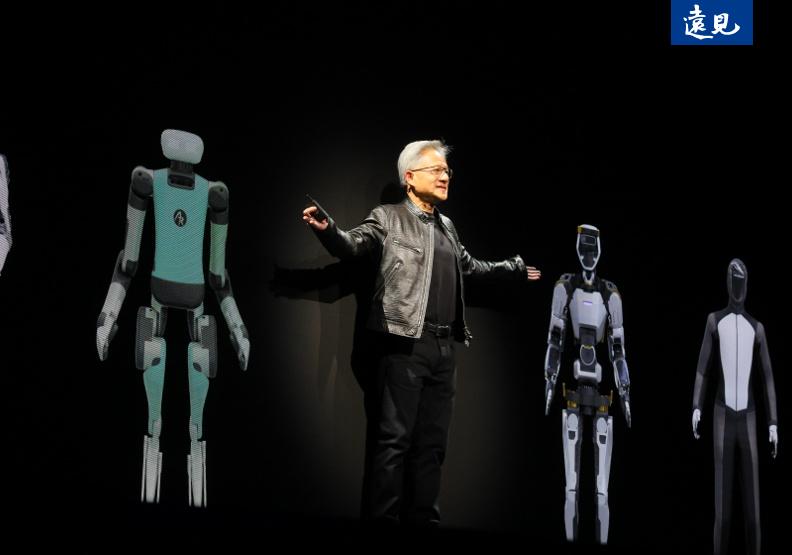

「機器人、物理AI的時代已經到來,這不是虛構小說,」今年至今,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳接連在年度全球技術大會(GTC)、台北國際電腦展(COMPUTEX)前夕的演說上,強調人形機器人的重要性,樂觀宣告更智慧的機器人時代就在眼前。

系列題組

AI Agent現身〉從數位到物理世界,AI代理來了!

AI Agent現身〉數位篇:AI同事扛再多也不累,將從職場協作角色變主導?

AI Agent現身〉物理篇:黃仁勳力推!AI落地物理世界,人形機器人商機再現

不只黃仁勳大力推崇,近一兩年來,特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)更是動作頻頻,積極推廣旗下人形機器人Optimus,預期2025年正式開賣,並預告未來會將售價壓低至兩萬美元(約新台幣60萬元)以下,可望成為推升特斯拉市值衝破25兆美元的新動力。

同樣備受矚目的,還有美國人形機器人新創Figure AI,成立短短兩年,廣獲亞馬遜創辦人貝佐斯、輝達、微軟、OpenAI、英特爾等科技巨頭投資,最新估值已飆破26億美元。

鏡頭拉到另一端,中國人形機器人也正崛起。如小米、小鵬汽車等分別推出CyberOne、PX5,準備與大廠一較高下,初期已鎖定導入自家工廠協助生產。

這,堪稱是AI的下一個戰場。AI將不只能在數位環境「代理」人類工作,還要進一步落地到物理世界,理解、感知、與人類共處,也讓沉寂多年的機器人議題,再度迸出新火花。

靈活部署,2025年可望量產

事實上,人形機器人並不是AI時代新產物。早在1972年,日本早稻田大學便推出全球首款具備「類人形」特徵的機器人「WABOT-1」,可搬運物體、簡易對話;較為著名的,還有本田(Honda)於2000年亮相的類人形機器人「ASIMO」,歷經迭代演進,具備與多人對話、奔跑、扭瓶蓋等功能。

生成式AI的誕生,無疑為其打造一顆更聰明的「腦」,而近似於人類的外型設計,則大大增加「靈活部署」的好處。

「為什麼人形機器人現在又這麼夯,就是因為它在所謂『非結構化』的環境可以工作。」工研院產科國際所經理黃仲宏解釋,非結構化環境複雜多變、難以預測,人形機器人的靈活性及快速適應能力,就是最大優勢。因此,飯店、餐廳,或是被視作危險、辛苦、骯髒的「3K產業」,都是日後有機會落地的場景。

長遠來看,人形機器人也可望走入家庭,成為個人生活助理。凱基證券發布的研究報告便預估,全球人形機器人市場規模,將從2024年的27億美元,上升至2028年138億美元,年複合成長率高達50.36%,並預期2025年正式量產、2026年導入企業(To B)場域後,將在2029至2032年間,進一步部署至個人用戶(To C)領域。

不過,要達成上述願景,路還很長。除了仰賴AI能力持續精進,硬體零組件更是一大挑戰。

需求面尚待殺手級應用出現

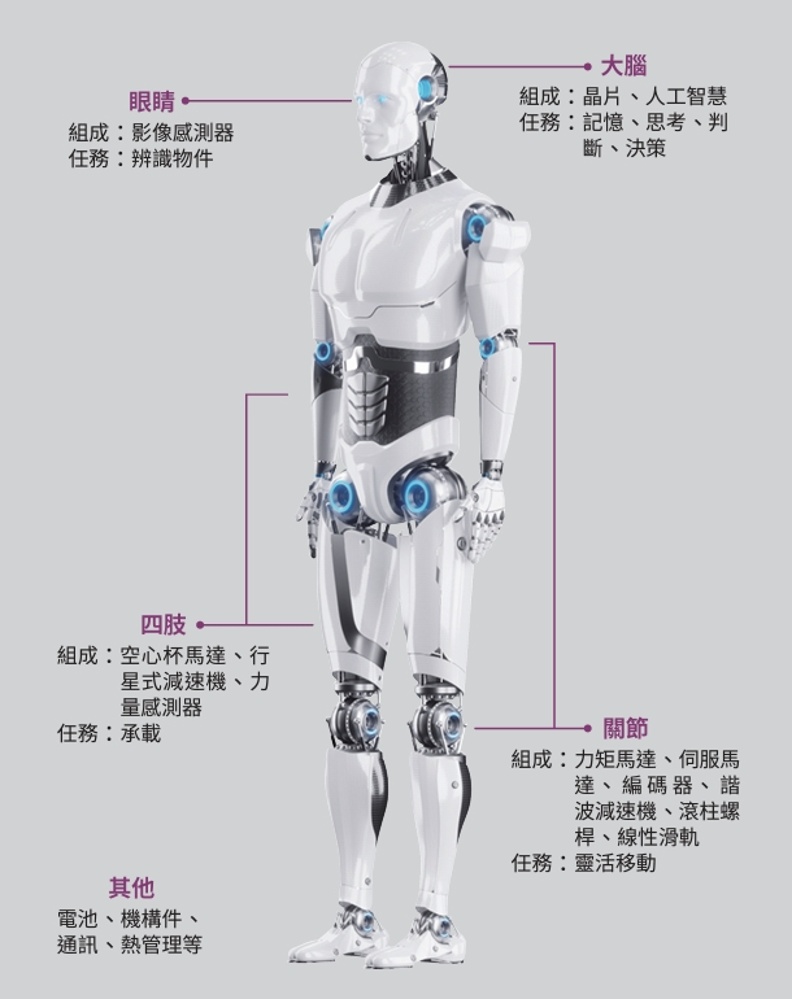

黃仲宏解釋,人形機器人內部核心元件可分為「控制」「感知」「執行」三大部分。

「控制」包含晶片和人工智慧,主導機器人的大腦;「感知」則仰賴3D攝影機、觸覺感測器等,就像人類的神經系統;「執行」則對應回人類的骨頭肌肉、手腳,需靠伺服馬達、減速機、滾柱螺桿、線性滑軌等零組件組成。

「如果視覺做得好,但手爪不能配合,或是大腦已經很聰明,但感測器不能即時回應,那它(機器人)就仍是殘障人士。」黃仲宏指出,在機器人學發展上,人形機器人堪稱是集結各種資通訊技術的終極成品,每個關鍵零組件環環相扣、缺一不可,凸顯其技術難度。

除了整合不易,個別零組件的規格要求較過往提升不少,供應鏈能否跟上亦是難題。這一點,國立台灣大學機械系教授郭重顯很有感。

今年5月底,郭重顯率領研究團隊,在國科會經費支持下,推出全台首款自研「AI機器狗」。他透露,機器狗內部12顆馬達皆為外購現成品,其能量密度、速度,已難以讓四隻腳執行部分細緻動作,更遑論規格要求更高的雙足人形機器人。但因市場尚小,供應鏈對開發客製化馬達普遍興趣缺缺,因此起步仍較慢。

這也凸顯終端市場能否出現殺手級應用、促進需求爆發,才能回過頭刺激供應鏈投入、量產,進而降低成本。

然而,儘管各大咖紛紛投入打造人形機器人,看似短期就能迎來蓬勃發展,其存在的「必要性」,至今仍備受討論。日前,廣達董事長林百里談起旗下子公司達明機器人日後發展時,便直言人形機器人既難做、又浪費能源,可說缺乏商業價值。

黃仲宏則估算,目前一台170公分的人形機器人,成本至少高達新台幣4、500萬元,幾乎是馬斯克理想價格(新台幣60萬元)的10倍,但在工廠、物流業等「結構化」場景中,既有的機械手臂、自主移動機器人(AMR)、無人搬運車(AGV)都已堪用,人形機器人日後能否真正帶來具差異化的效益,將是關鍵。

掌握上中下游,能見度提升

人形機器人要真正普及,還有一段長路,但整體機器人產業會因這波生成式AI浪潮掀起巨變,仍是無庸置疑的現在進行式。

台灣,在這個過去多由日、德等大國主導的領域中,能見度也開始變得不同。黃仲宏分析,雖然台灣難以打造自有機器人品牌,卻會是關鍵的幕後英雄,從先進晶片、關鍵零組件、再到電子六哥的系統整合能力,都是最大優勢。

「過去以來,台灣生產有鍵盤的電腦、口袋裡的電腦、還有資料中心的電腦,在未來,台灣將生產出會走路、四處滑動的電腦,」黃仁勳在舞台上,看向身旁的機器人、再看向台下,「這將是一趟意義非凡的旅程。」

從軟體領域的AI代理、再到物理世界具備AI大腦的機器人,其發展之於整體人類社會,也將是一趟意義非凡的旅程。