在陪伴女兒成長的這幾年中,我不斷有機會窺見自己內心的恐懼與匱乏。特別是,當女兒吵著要媽媽,不要爸爸時。在每一次心碎的同時,我也看到我內心層層的失落,那是一種「我不被需要」或「原來我不夠重要」的感覺。(本文節錄自《用愛軟化尖刺,用心讀懂孩子》一書,作者:陳志恆,圓神出版,以下為摘文。)

前幾天,女兒才對我大發脾氣。原因是某天幼兒園放學時,她看到又是爸爸去接她,不是媽媽。她說:「我想要媽媽來接我嘛!」接著對著我:「哼!壞爸爸!」

我心裡想著:「可惡,『好心被雷親』(臺語),我又不是閒閒沒事!」雖然感到生氣,但我已學會暫時不反應。我耐心地和她解釋:「我知道妳想看到媽媽,希望媽媽來接妳放學。但因為媽媽正在忙,所以爸爸來接妳。」

我的這番說法,女兒自然是聽不進去,但不要緊。等回到家,她氣消了之後,我再向她表達我的感受:「當聽到妳說我是『壞爸爸』時,我心裡很受傷」,並請她向我道歉。

同樣的情形,若發生在兩年前,我可能當場直接爆炸。

我曾在高聲怒斥後,看到女兒驚恐的神情,為此懊惱不已。於是,我告訴自己,一定要練習好安頓自己,並與孩子好好說話。

我常在演講中和家長們分享我情緒失控、怒罵孩子的故事,大家總是很有共鳴,甚至說:「原來專家也會發脾氣、罵小孩,真是太療癒了!」

真的,即使是專家,也是個人。也許我多讀過一些書,學過一些教養方面的知識或技巧,但實際面對教養困境,我也會慌亂,也有一籌莫展的時刻。

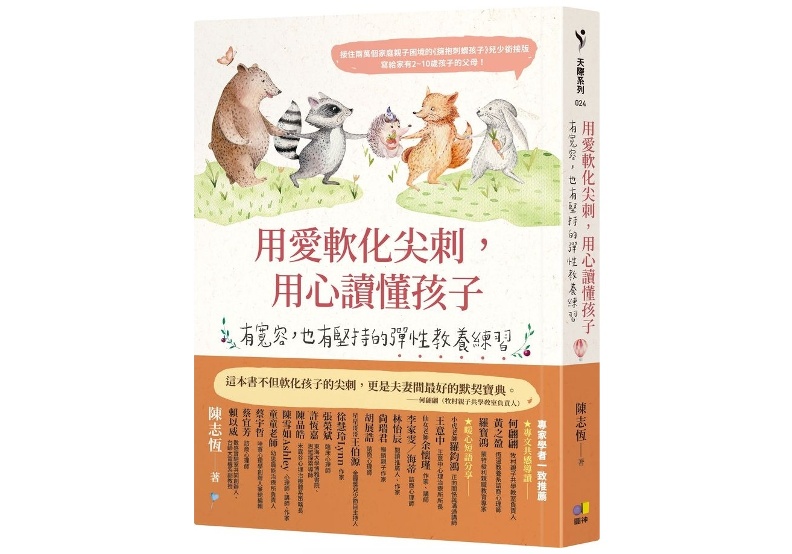

這本書記錄了我與女兒相處及彼此過招的故事,特別是她在幼兒園階段時,發生的種種可惡又可愛的點點滴滴。

磨蹭拖拉、哭鬧不休、無理取鬧、偏愛雙親之一、放學後自制力崩潰、害羞、膽怯、玩遊戲不服輸……等,這些「症頭」你一定不陌生,也活生生地發生在我的女兒身上。不只你感到頭痛,我也十分困擾。(延伸閱讀│他還只是個孩子!心理師:變身噴火龍父母前,先問自己「這問題」)

我只想讓你知道,你並不孤單。

於此同時,孩子也一天天長大了,每天都有些微進步。這是生命的奇蹟,也是身為父母喜悅與成就之處。

幾年前,我曾寫過一本以青少年為主軸的教養書《擁抱刺蝟孩子》,相當受到歡迎。我從大量協助青少年的實務經驗出發,告訴家長或老師,如何與青少年階段的刺蝟孩子互動。

後來,我發現,不只青少年渾身帶刺,連幼兒也是。我們要做的,不是拔除孩子身上的每一根尖刺,而是設法軟化它們。最好的軟化劑,就是「愛」。

如何去愛?具體的表現便是理解、接納、允許、包容、肯定與欣賞。如此,你才有可能更靠近孩子,進而擁抱孩子,讓彼此都感到溫暖。

一個不小心,你更會發現,真正渾身帶刺的,其實是身為家長的我們。

在陪伴女兒成長的這幾年中,我不斷有機會窺見自己內心的恐懼與匱乏。特別是,當女兒吵著要媽媽,不要爸爸時。

在每一次心碎的同時,我也看到我內心層層的失落,那是一種「我不被需要」或「原來我不夠重要」的感覺。(延伸閱讀│別讓關心變傷害!薩提爾的「一致性溝通」讓親子與愛同行)

事實上,這可能是我從小就擔心會發生的事情。

如果缺乏覺察並及時自我安頓,這些失落會轉成生氣,接著對孩子大發雷霆,指責孩子不知感恩,而忘了孩子只是個孩子,需要的是接納與包容。

原來,在擁抱孩子之前,要先擁抱自己,軟化自己身上的尖刺。