「宜居」向來是城市發展的核心目標,在數位化時代裡,人們愈來愈習慣、甚至依賴的「智慧化」建設,如何透過智慧科技讓市民活得更便利,成為執政者治理的新課題。

近年,市府透過物聯網、精密運算與創新運用積極建置「城市大腦」基礎建設,以解決市民生活痛點為目標,利用大數據抓空氣污染源、改善交通壅塞以及積水等問題,成功優化城市資源並提供治理解決方案,打造更幸福的宜居城市。

市民上下班通勤的塞車的時間正悄悄減少;日常為繳稅奔波,如今能用手機上網繳費;台中空氣品質的改善,在市區能遠眺環繞群山的時間增加了。

台中市民的日常生活正有感地改變,大大增加了市民的認同感,更被網友評選幸福感最高的城市。

台中市長盧秀燕出席台灣玉山科技協會「二十週年慶祝大會暨論壇」活動就分享了「有感施政」的關鍵秘訣,「台中一定要發展成智慧城市,善用數位科技來優化城市管理和服務,讓市民逐步有感,更持續以民眾的需求來規劃數位服務」。

人民有感的宜居城市關鍵:親民感

為解決民眾生活痛點,市府一直穩健地調整「體質」,將各局處繁雜的資料進行數位整合,並以共通性的雲端系統為民服務。

市府去年(110年)推出數位市民虛擬卡「台中e指通」,做為市民虛擬化身分識別,民眾不需臨櫃也能順利申辦跨局處的市政資源。如今,台中市民能用手機繳納停車費、學雜費、水電瓦斯費等,還能上網市政陳情、預約復康巴士等。

市府研考會主委吳皇昇分析:「台中地理位置適中、氣侯怡人,本身就有宜居的條件,地方政府如何在有限預算下,利用數位工具讓市民受到更好的照顧,關鍵正是親民感,以民眾生活需求出發」。

在民眾需求的基礎下,市府更期待以虛擬市民卡結合交通運具搭乘,讓民眾購票、轉乘優惠更方便。

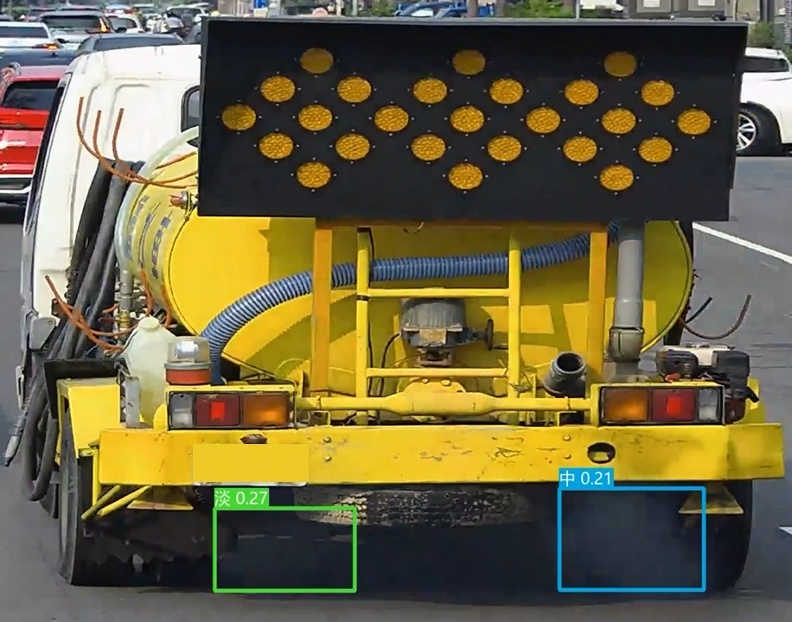

AI抓烏賊 「空品感測物聯網」獲世界智慧50大獎

居住在台中,空氣品質與市民生活息息相關,更是歷任市長的必考題。近年,市府運用人工智慧(AI)結合車牌及影像辨識自動判煙揪出烏賊車,並利用物聯網交叉比對空氣品質感測器的數據,智慧執法揪出烏煙瘴氣的現行犯。

市府更將這項科技用於監測工廠排廢,將境內鋼鐵業工廠、台中火力發電廠的煙囪都納管,只要空氣污染超標,環保局便能馬上管理、並依數據開罰。

在政策強力推動與科技輔助下,台中市空污已逐步改善。據環保署統計,台中今年(2022年)第一季PM2.5平均值僅17.4微克,低於全國平均18.2微克,創下空污季歷史新低;今年上半年的PM2.5平均值首次低於國家要求的15微克,更盼達成全年低於15微克的國家標準。

市府的「空品感測器物聯網」創新技術,今年更獲全球智慧城市展覽會(Smart Cities Connect)評為世界智慧50大獎,為東亞唯一獲獎的城市。

大數據解塞車 智慧防汛紓積水

至於民眾最在乎的交通問題,市府於中清路建置「智慧化動態續進號誌計畫」,導入即時交通預測及大數據分析,動態分配紅綠燈最適秒數,有效緩解路段塞車的程度。

此外,台中市也與彰化縣、南投縣跨域合作,建置智慧管理系統建立雲端區域交通協控平臺,演算縣市重要交界幹道的車潮流量,在尖峰時段即時分流引導,改善中部交通壅塞問題。

在防洪治水上,面對全球暖化與氣候變遷造成的極端氣候,台中市水利局也透過路面、路燈中埋設的300處以上監測系統打造的智慧防汛網,逢暴雨天氣可即時掌握積水路面並預先提出警示,更能有效揪出易積水痛點,相關人力也能進行合理調度。

城市大腦助攻城市治理 不忽略任何一個人

面臨越來越複雜的城市問題,政府難以固守傳統的治理模式,台中市已逐步將AI、大數據、物聯網及車聯網等新興科技與智慧方案深化至交通、環境等領域中解決城市問題,更透過資訊科技扎實地影響市民的日常生活。

市府近期更將智慧系統導入中台灣之肺—台中中央公園,公園路桿不僅裝有智慧共感系統,讓路燈能隨天氣及時間變化,也有保障市民安全的緊急呼叫系統及監視器;此外,路燈上也同步裝設車流、空氣污染監視器等,成為協助政府搜集大數據的基礎建設。

吳皇昇說,中央公園光是一根路燈就被賦予多重意義,若能成功樹立典範,市府也擬複製成功模式至台中市各個角落。

吳皇昇說,「各項數位資訊系統同時是智慧治理的基礎建設,當系統佈建在城市的各個角落,數據分析就可以引導到“城市大腦”,未來就會有一個如同電影中的智慧中控系統,將各項數據資訊分層分類後,協助執政者在短時間內做出最客觀理性的決策,能為城市治理提供最佳解方。」

放眼未來,吳皇昇更不忘自我提醒,政府在發展數位化工具時,要特別注意數位學習不易的年幼者、長輩及弱勢族群,不能有數位傲慢,政策執行時不能忽略任何一個人。

(臺中市政府研究發展考核委員會 廣告)