二十世紀初期,沙俄的石油輸出量曾一度高居世界之冠,當時沙俄石油產量占全球51%,目前石油輸出國家組織(OPEC)十餘國之總產量才占世界40%。但因為二十世紀初,能源尚以燃煤為主,因此俄國石油的巨大儲量並未引起國際矚目。

直到2002年底,俄國四家石油業者——路克、尤科斯、西伯利亞石油、及秋明,簽署了一份關於從西伯利亞到莫曼斯克間部分輸油導管建設的備忘錄,才使世人重新注意到:隱藏於油田下的巨額利益可能高達30億美元至50億美元之譜。然而俄國石油業者所決定的投資計畫,卻與莫斯科當局的考量大相逕庭。究竟官方與業者各有何考量?

俄國石油業者早已想要建設從遠東到歐俄海港的私有石油和天然氣傳輸幹線,但在俄國,造管運輸工程幾乎由「管道運輸公司」——即俄羅斯聯邦控制的老牌石油企業獨占。

尤其近四年來俄國的原油產量及出口持續的成長,但各種生產設備卻已無法負荷逐年遞增的石油生產需求。再者,目前俄國境內所開採的原油量遠超過國內市場需求,因此絕大多數都外銷。俄國財經雜誌《Export》報導,有將近90%的出口仍依靠老舊的石油導管,而這些導管最多也只能負荷一億六千萬噸的輸油量,使得導管問題浮出檯面。

「這並不令人意外,」俄國最大石油公司路克副總裁李奧.費鐸說,「即使在前蘇聯時代,石油開採曾達每年六億噸,我們也只做內銷。但經過七年,俄國的石化工業已超越蘇聯時代的水平,原油年產量可達四億至四億五千萬噸,國內的石油需求量超過一億五千萬噸,出口數量也應該要同時增加到超過三億噸才合理。」

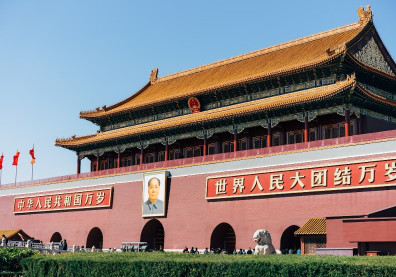

中共當局早已注意到俄國豐富且蓬勃發展的石化工業,明確提出「要走出去」戰略,要求必須在海外尋覓穩定可靠的石油生產和供應基地。克里姆林宮的官員非常明白這種趨勢,勢將石油產量持續提高。不過,在多數石化工業區軟硬體建設尚未就緒之際,俄國當局只能草草完成波羅的海一個效率不佳的輸油管線系統,和擴大一個港口的油輪吞吐量。

另一方面,俄國石油業者也積極思索新銷售路線和自行建造輸油管線。尤科斯集團首先提出建造自安加爾斯克到中國黑龍江省大慶之輸油管,估計將耗資17億美元。但這個計畫卻與俄國官方將管線的終點設在納霍德卡的主張背道而馳。

俄國官方認為,通往大慶的管道恐有過於倚靠中國單一市場之虞;將管線終點設在太平洋沿岸的納霍德卡,透過海路轉運,俄國原油外銷市場能含蓋東亞,甚至美國,並符合分散出口風險目的。一般認為,終點在大慶的輸油管其商業利益較終點在納霍德卡來得高。

為此,四大石油公司決定重新營造前蘇聯時代在莫曼斯克已有的輸油管,並通過3億至4億美元的預算。一場石油業者的「自力救濟」正在上演。

打造幾近零風險的運輸線

俄國的原油對中國大陸有多重要?中國石油天然氣集團早在阿拉伯以外之產油國投資其他油源。根據中國大陸《財經》雜誌統計,估算2002年中國石油企業進口原油總量(阿拉伯世界及俄國外),只有兩千萬噸左右。(2002年中國原油泰半來自中東)。面對經濟快速成長所需,中國對進口中東原油的倚賴度勢必日益加重。

中東的石油儲量雖供可應求,但上世紀鄂圖曼帝國解體以來,尤其是以色列復國後,中東地區成為新火藥庫。中東各國又將石油做為政治資本,加上民族和宗教紛爭冰凍三尺,在新世紀,中東的局勢仍詭譎多變。中東到中國的海上油輪運輸航線長路迢迢,若有不測,足令全中國(包含大中華經濟圈)幾近半身不遂。因此中共希望藉由全球性的油源海外運作,分散進口風險。而俄羅斯為離中國最近的石油輸出國,打造中俄間安全而完整的生產線和幾近零風險的運輸線,不啻是中共的如意算盤。

目前俄國出口至中國的石油依靠滿洲里鐵路運送,這種運輸方式只適用小額貿易,若要滿足持續穩定的大規模貿易要求,建造輸油管是大勢所趨。

石油並非純粹的經濟問題,其背後往往是暴利、既得利益者、甚至國安問題的角力。中國石油天然氣集團濃厚的官方色彩,自然在俄國朝野引起漣漪。俄國人憂心忡忡的是,一旦輸油管完成,除圖利石油大亨,對俄國到底好處何在?

為解決中俄間缺乏大規模原油貿易通道的問題,中共在五、六年前已開始研究修建輸油管道的可行性。若輸油管在2005年完工,估計2005到2010年間原油運量為每年兩千萬噸,2010年到2030年可望增至每年三千萬噸。

根據美國能源情報署的統計,能源出口占俄國整體出口額的40%以上,在國內生產毛額(GDP)中所占比重也達13%,短期之內,俄國經濟對石油出口的倚賴程度將有增無減。然而,俄國政府一心想壟斷石油管道背後的暴利,百般阻撓業者自行鋪設輸油管道,已使產官之間裂痕愈來愈大。

但克里姆林宮與各大石油公司可能就出口管道的問題妥協,畢竟一旦絕裂,雙方都要冒極大風險。一般預測,中俄輸油管道計畫可能柳暗花明,在2005年完工並投入運行。