深夜,倒數第二場,和朋友看中國電影《七月與安生》。

本以為此片矯情酸澀必能昏睡,沒想到才開場十分鐘,我就拆了一包紙巾,開始流眼淚。電影不錯,勝在有血有肉,兩位女主角的演技也很厲害。

我像旁觀者在看自己的故事:年少時的親密和疏離,記憶中的流浪和折返,恰似影片中夢囈般閃回、交錯的故事碎片……。

那些碎片,也在粼粼映著昨日或是今天,我那張重合的臉。

女主角安生,無家可歸,廝混地痞,是個渴望去往不穿內衣國度的小可憐。七月則有爹疼母愛,規矩懂事,是個沒出過遠門、住在象牙塔裡的公主。

劇情難以免俗,簡言之就是兩個髮小(按:北京方言,指從父輩就互相認識,從小一起長大的玩)長大後同時愛上一個男人的故事。然而,一個電影的內核如果聚焦於疏離與背叛,那它所講述的充其量只是段「愛人姐妹,仇人知己」的蹩腳三角戀。

偏偏導演沒那麼狗血,硬是反轉預設角色,友情贈送七月和安生兩人一次「交換活法,對調人生」。曾經相互羨嫉的姐妹花,竟各自活成了渴慕已久的樣子。

她們不斷掙扎、焦慮、見面又分離,就像活在了各自的內心戲裡。

片末,我哭得最稀爛,尤其是看到,剛產下女兒的七月大出血離世。護士在檯前,安生手捧死亡通知書,笑著嘟囔:「誰是你家屬,憑什麼我給你簽名?」說著說著她號啕起來,臉皺巴巴的,就像冬日街角的爛橘子。

再後來,安生帶走了已故知己的女兒,獨自撫養。真正成熟的她,在之後的時光裡,成了妥帖的七月。

「你安分守己,我千山走遍。忽然有一天,你活成了我,我活成了你。自你死後,我用你的名字寫小說,我的小說裡,全是浪跡天涯的你。」

照亮你的身影,像我的輪廓

多像曾經的我們啊。年少時誰不嚮往著成為安生。渴望有一身放浪不羈、不按規矩辦事的外衣,卻裹藏著一顆怯懦又敏感的心。而七月那麼幸福,有爸媽、有人緣、有閃著光的坦途。

這樣想著,兩個人走的路,便越岔越遠。直到長大後的某一天,我們成了彼此最想要的樣子。你我都很開心,想看看各自的當下,分享或是炫耀如今的自己。

可是啊,我們早就不聯繫了,就如這部片子的英文譯名《Soulmate》。斯人若彩虹,遇上方知有。我們能同時看到彩虹,就足夠幸運了。

七月和安生,就是年少時的我們。最初,兩人從手挽手走過多年的小道分開,是環境所迫。而後來,從愛恨不得再到揮手成路人,卻是自己選的。

「我們拿手電筒,把光照在彼此身上。對方身上的光影,卻不過是自己的輪廓。」在一起時,我們彼此注視,卻莫名感到自卑。不在一起了,那就各自承重,默默惦念。

所有的流浪,是為了返家

這部電影裡有很多淚點,有些愛不是求而不得,而是甘願放手。

記得七月的未婚夫家明逃婚後,七月的媽媽摟緊七月,邊笑邊哭:「過得折騰點啊,也未必不幸福。其實女孩子無論走哪條路,都是會辛苦的。但我希望我的女兒是個例外。」

這句話真是聞之淚目。我想起了自己的高一。當時的我太任性,不想在應試體制的框束下被左右,於是強忍著難言的怯懦、周遭的不解,硬是選擇離開課堂,以家為校。

媽媽起初是勸的,當發現我出了差錯的情緒消極有如黑洞一般,理解和退讓成為她唯一的選擇。那時的媽媽,似乎一夜間白了頭。她的黑髮,就像我臉上的笑容,失蹤了。

然而,年少的叛逃總是徒勞。以張狂為始,再以慘澹終之。如願在家後,我的野心再也不叫囂了,它開始一點點向骨子裡的懶散服軟。

我開始迫切的想要離家遠行,想踩一段高跟鞋走不到的路,碰上一群寫字樓裡遇不見的人。第一次讀到「晝短苦夜長,何不秉燭遊」,我開心到哈哈大笑,就是這麼回事嘛,好女孩就該走四方。

慢慢的,我不屑像閨密一樣正經八百的完成學業,又不願安於現狀,找個有可能的方向去闖蕩。我變得越來越不切實際,明明是為自己的放任和懶惰找理由推託,卻偏要抬起傲慢的下巴,對身邊人吼道:「你懂什麼,我是去尋找屬於自己的人生。」那段晦暗無光的日子裡,我浪不起來,更像流亡。

別人奮筆疾書,我在倒騰乘車,從起點站晃悠到終點站,腿酸頭麻,再換輛公車;別人緊張充實,我卻無枝可棲,凌晨湖畔的長椅早被流浪漢占滿,凜冽的寒意,就這麼從頭浸透了我的腳尖;別人花季正好,我像敗謝的枯枝,那些青春期撞上更年期的無謂爭吵裡,枯枝長成了頭上的犄角,抽打了自己,也扎傷媽媽。

當時我並不知道,一個人流浪愈遠之時,也是離家愈近之際。那些難以排遣的青春陣痛,明日的惶惑,無援的孤獨,都會在獨行途中慢慢蟬蛻。

走著走著,我慢慢覺得自己真不容易,覺得有點心疼媽媽,覺得一些過不去的瑣碎,現在似乎都可欣然接受了。再走著,覺得肩膀有點冷,額頭有點燙,而我的圍巾還放在家中衣櫃。再不回去披上,我就要感冒了。

就像吉卜賽人。都說他們以奔放、自由、灑脫為名,一提就會聯想起風情萬種的蒙面女郎和流散於世界各地的馴獸師、神算子。

有人說吉卜賽人逍遙似神仙,有人說他們潦倒無閒錢。然而,這個流浪的民族實際上無比在意「家」的概念。他們從不喜歡分散住處,相比之下,他們更樂於緊密共同的生活,哪怕是在敞篷馬車般狹小空間裡。

這很像我們每個人都有的掙脫現實的「逃亡衝動」。生命最原始的欲望裡,有流浪的本能,同樣也難以割捨對家的責任、對愛的依戀。

前20歲,我說過要漫遊世界,但結束之後,我同樣會愛上人間煙火。

像電影裡說的,女孩子選擇什麼樣的路都很艱難。但那些獨自熬過的經歷和體驗,都會兌換成我冒險之後更高層次的穩定。

「晝短苦夜長,何不秉燭遊。」我也是現在才懂,長路何漫漫,那零星的火光,會一直映著前行的路。古人所秉的那盞燭,分明是點在心裡的。

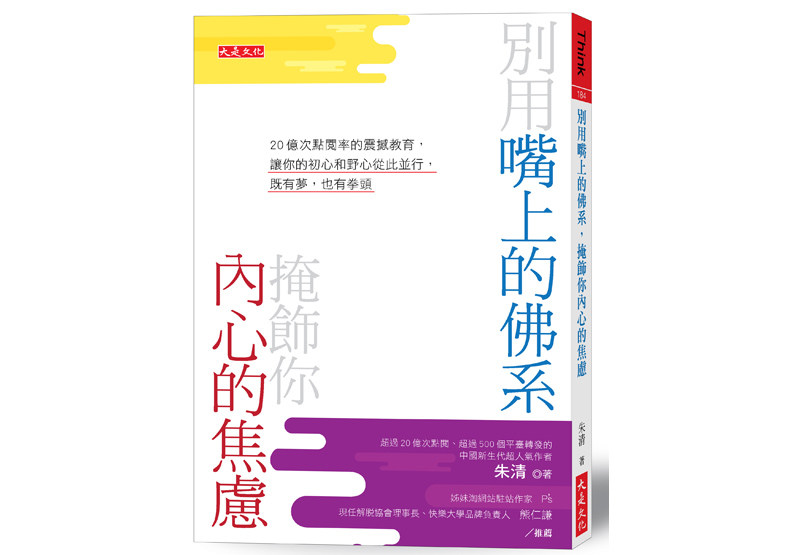

本文節錄自:《別用嘴上的佛系,掩飾你內心的焦慮》一書,朱清著,大是文化。