「維持現狀讓情勢更惡化、改革失敗、鎮壓等三種選項最後都可能造成崩潰和混亂。不管現在看起來有多穩定,沒人能預料這個沒有言論自由和解決爭端機制的國家會不會突然失控。」──作者

本書付梓之時,中東許多地方還處於混亂和轉型階段。有些地方的革命大致上是和平的,例如埃及;有些地方的革命則遭受鎮壓,例如巴林;有些地方爆發了內戰,如利比亞和敘利亞。而依其石油蘊藏量和出口量、對全球經濟的影響,及其對伊朗革命政權的戰略平衡作用,本地區最重要的國家沙烏地阿拉伯依然看似穩定和平。但從目前的發展來看,沙烏地阿拉伯實則危機四伏,這條道路會如何走下去?

不幸的是,由於高齡統治者不願冒險,最可能的選項就是維持現狀。這就表示經濟和社會停滯會持續惡化而有大爆發的風險。第二個選項是開放社會和經濟改革,以擺脫停滯、振衰起蔽。第三個選項是倒退回一九八○年代的宗教封閉和壓迫,最終以混亂和崩潰收場。年邁體衰在政治上又癱瘓無力的沙烏地領導人目前都傾向維持現狀。

就像鹿在黑暗中被車燈照到會呆立不動,風中殘燭般的沙烏地領導人也彷彿僵立在時空中。他們看見鄰近地區的騷亂和沙烏地年輕人的不滿,也約略知道國家出了問題,但他們不了解民間怒火的真正起因與深度,更無力加以解決。所以他們只能使用紹德王室慣用的手法──讓社會分化、拉一派打一派、拿出大筆金錢安撫憤怒的人民、穩固和宗教界的關係、期盼人民依然願意忠於紹德家族以換苟安。

二○一一年初,當革命席捲突尼西亞和埃及時,阿布都拉國王從摩洛哥動完背部手術回國後立刻做了歷代紹德國王都會做的事──花錢。他拿出一千三百億美元(約為年度預算的百分之八十五)給所有不滿或可能不滿的社會各階層。其中有五千億沙烏地里爾給了宗教界、軍界、學生和失業者,另外一半用來蓋國民住宅。沙烏地首次設立最低基本工資,但不包括外勞。國王也授權宗教當局在全國各區設立教令中心,似乎宗教當局發出的教令還不夠。宗教當局也有權把一位國王在一年前才親自力保的麥加教長給開除。

新的恩惠無疑為政權買到了一些時間,但只是治標不治本,只是加深人民對沒有實質生產力的政府職位和王室救濟的依賴,進一步壓抑了沙烏地人民的企業家精神。對許多沙烏地人來說,不管這些恩惠有多慷慨,都更加強了他們的權利意識,讓他們更不滿財富分配的不公,更不滿為什麼本該屬於人民的東西要靠王室施捨。在今日的沙烏地阿拉伯,金錢可以讓人民消極,卻不能讓人民感激,更不能買到部落民眾當年對阿布都•阿濟茲國王的愛戴。

由於阿布都拉國王只是花錢消災,沒提出進一部的改革方案,現代化派認為他錯失了趁機阻止國家向下沉淪的機會。但其實沒有人真的期待紹德王室會做什麼。這有好幾個原因。

第一,由於王室正在頭痛王位繼承問題,對所有競爭者來說,最安全的策略就是靜觀其變,不是改革。第二,每當紹德王室感到緊張就會先安撫宗教界,而這些人向來是反對改革的,除非是要回到十七世紀的純正生活。在歷史上,唯有當紹德王室覺得有自信時才會提出一些小改革,例如阿布都拉國王在位初期鼓吹要給女性機會,或者像費瑟國王在一九六○年代引進女子教育和電視。

第三,王室元老真心相信在過去半個世紀讓他們度過國內外挑戰的傳統手法就足夠應付了。在位近五十年的利雅德總督沙爾曼親王(譯按:已即位第七任國王)在二○一○年受訪時就辛苦地解釋為什麼民主不適用沙烏地阿拉伯。他說,「如果沙烏地採用民主,每個部落都會成為一個政黨,」 然後國家就會陷入混亂。他說,沙烏地有很好的「蘇拉」(shura),即協商制度。「政府會和一些人協商,如果無法達成共識,就由領導人裁決。」

最後,王室真心相信其絕對統治是不可或缺的。我多年來訪問過的所有親王,即使是那些對政府有所批評並主張改革之輩,說的話都一樣:「我們是這個王國的黏著劑。沒有我們就會分崩離析。」

如果舊的手法過去能讓王國維持穩定,為什麼現在和以後不行?看來似乎可以,但也有理由認為不行。最重要的原因是,年逾古稀的領導者和年輕子民的鴻溝越來越大,而統治者和被統治者的資訊差距卻越來越小。國王和資深親王的平均年齡是八十三歲,而百分之六十的沙烏地人在二十歲以下。透過衛星電視、網路和社群網站,年輕人現在都很清楚政府的無能和階級鴻溝。有一份在埃及革命前後所做的民調顯示,百分之五十九的阿拉伯年輕人認為貧富差距是最嚴重的問題,比失業問題還高(百分之五十七)。他們看到在全國各地王宮站崗的居然都不是私人警衛,而是領政府薪水的沙烏地軍人。

第二,過去五十年所面臨的各項危機──和埃及納賽爾總統交惡、大清真寺的恐攻、接受美軍進駐以抵擋海珊、宗教保守派的挑戰、國內的恐怖攻擊──都沒有碰到會影響王室團結的世代交替問題。雖然排山倒海的社會壓力要求立刻行動,但家族內的權力鬥爭已耗盡老邁親王們有限的精力,很難有果斷的決策。

第三,紹德王室及其宗教盟友愈益失去公眾信任,讓沙烏地維持穩定更加困難。在過去十年來,隨著沙烏地人民得到的資訊增多,這兩根穩定支柱的公眾形象也江河日下。沙烏地人傳統上都相信統治者和宗教當局講的話,但這些「自滿中心」的權威已日益受到侵蝕。沙烏地人現在聰明多了。在一份針對泛阿拉伯青年的民調中,沙烏地青年對政府的信任下降幅度最大。雖然還有百分之六十二的人認為國家的方向是正確的(前一年是百分之九十八),但下跌的趨勢相當明顯。

紹德政權長期利用沙烏地人民的分歧和互不信任,現在也成為新的危機來源。例如,當宗教保守派和現代化派的鴻溝越來越大,紹德王室就很難在對立之間找到平衡。

最後,紹德王室習於尋求共識和收買批評者的做法不但讓決策過程牛步化,也讓官僚機構被各種利益所綁住,社會經濟各層面都充斥著效率不彰和貪腐問題。沙烏地要做任何決策都相當緩慢,而國王和王儲在過去十五年間大部分時間都臥病在床更拖慢了決策過程。沙烏地王室是從費瑟國王才開始自信積極地推動改革和發展。繼承費瑟的哈里德國王短命又不太想當國王。一九八二年接位的法德國王則被伊朗革命後的神權政體和大清真寺的恐攻給嚇到,為了取悅宗教當局,幾乎完全放棄國內改革。

已故的哈佛大學政治學家杭庭頓(Samuel Huntington)在一九六八年影響深遠的《變化社會中的政治秩序》(Political Order in Changing Society)一書中,討論過沙烏地阿拉伯這類國家的政治變遷問題。他寫道,君主政體在剛開始啟動現代化時,可以把社會中向上爬升的個人給吸納進來。但到最後,由於這種政體對私部門的蔑視,政府無法吸納所有因為現代化而受到教育的人,這就必然造成中下階層的不滿。他認為,其中一種緩解不滿的方法是放慢現代化和改革的速度,「和社會中的傳統分子妥協,讓他們來支持只有部分現代化的體系,而不追求全面現代化。」這正是紹德王室在做的事。但杭庭頓也預測,像紹德王室這種君主政體「在有能力處理因為自身改革所製造出的政治參與問題之前,必然會在傳統派的監控下喪失部分甚至全部政策創新的能力。」

杭庭頓在四十年前的看法正確點出紹德王室如果真正推動改革所將遭遇的兩難。紹德王室當然還不想這麼做,現在這些老邁的領導人更不會這麼做。

沙烏地的改革不會走上西方所認知的民主。大多數沙烏地人都篤信伊斯蘭,根本沒有要追求民主。大部分現代化派也只想追求君主立憲制,讓紹德王室在成文憲法的範圍內把部分權力分享出來繼續統治。

我所遇到的大多數沙烏地人既不想要民主也不想要君主立憲。他們希望政府能有效提供基本服務,對政策負責。他們希望國家財富的運用要透明化,要少一點貪汙。他們希望被公平一致的對待,王子犯法與庶民同罪。

除此之外,許多沙烏地人也希望社會能開放一點,依然謹守伊斯蘭價值,但不要有宗教當局的高壓強迫,日常生活也不要被宗教警察騷擾。吉達有一名律師納瓦瑟(Khalid al Nowaiser)在《阿拉伯新聞》和《華爾街日報》發表一份公開信,呼籲國王廢除宗教警察,因為這種機構「不只對一個已是G-20成員的國家無法接受,對任何一個二十一世紀的國家都無法接受。」像納瓦瑟這樣的沙烏地人追求的是更多的個人空間:要有表現個性的出口、要有可以和志同道合者合作以帶動改變的公民團體。簡言之,他們想脫離限制他們活動的迷宮。最後,年輕人也特別想要參與改變社會,不想再當傀儡,也不想再接受那些在上位者的恩惠。這些要求對大多數社會來說都是溫和的,但對沙烏地阿拉伯則是革命性的。

弔詭的是,這種開放社會在沙烏地阿拉伯確實存在,那就是沙烏地國家石油公司。在沙油位於達蘭的公司總部內,有幾千名既有效率又有生產力的員工。這些人大部分是沙烏地人,少部分是外國人。其中有男有女,有遜尼派也有什葉派,有管理階層也有一般員工。他們的運作方式和沙烏地其他地方截然不同,完全是績效主義:注重學歷、重視專業、培養經驗、尊重和獎勵有才華的人。沙油公司這座孤島不受宗教警察干擾,與沙烏地社會基本上不相往來。它證明了沙烏地人也一樣可以有專業、有企業家精神、有效率;可以有目標有尊嚴地一道工作;可以運用最先進的科技縱橫世界市場;可以一方面保持沙烏地人的文化,一方面又在現代世界中競爭。沙油總部裡有一座小小的四方玻璃建築物用作穆斯林員工的清真寺,另有三座學校體育館給天主教徒、新教徒和摩門教徒做禮拜,不只沙油員工可用,也開放給附近地區的外來基督徒使用。

「我們的公司文化就是奬勵能力和訓練,」沙油執行長哈里德・法里(Khalid al Falih)表示。他是沙烏地政府在一九八○年買下這間由美國石油公司所創辦的企業以來第三位沙烏地籍的執行長。「我們完全不管種族或宗派。我們只求專心致志達成目標。」我問他少數什葉派教徒能否當上執行長,法里立刻回答說:「當然可以。我們現在就有什葉派的副執行長。」

我在沙油的咖啡廳和一群男女聊天,其中有人戴面紗也有人不戴,多數是年輕人,少數幾個年紀較大。我們漫談性別、宗派、部落、階級,這種談話經驗在沙烏地從所未有。這些沙烏地人並不是被西化了,也不是在反對沙烏地社會。他們只是另外創造了一個平行的社會。

其中一位納比拉・阿突尼斯(Nabilah al Tunisi)女士負責沙油位於波斯灣拉斯坦努拉(Ras Tanura)價值兩百五十億美元的新化工煉油廠。什葉派的納德米・納昔爾(Nadmi Nasir)則被挑選去建造阿布都拉國王科技大學。國王特地把這個計畫交給沙油而不是交給奄奄一息的高等教育部。

沙油模式或許太過烏托邦,但一般沙烏地社會就連更為溫和的改革也不可得。雖然許多沙烏地人只要一些小小的改革就可滿足,但在紹德家族心中,改革對社會的好處遠不及對統治的威脅。只要一開放經濟給企業競爭,社會就得跟著開放,宗教的規條也得放鬆。而這也就表示人民將更為獨立自主,更不依賴王室的恩惠,也更不易被政權控制。這就是「開放」(glasnost)和「重建」(perestroika)的兩難。某些王室成員雖然贊同經濟改革,但他們也害怕開放越多,人民就會要求越多。

沙烏地政權尤其害怕一旦讓心懷不滿的年輕人有了機會,他們就會要求更多。政府也害怕一旦取悅了某個群體,例如女性,那別的群體也會跟進造成骨牌效應,例如少數族群和外勞。最重要的是,王室對宗教保守派太過依賴而自斷手腳,根本不敢與其對抗。畢竟一旦失去伊斯蘭的認可,紹德家族與其他沙烏地部族也沒什麼不同。在沙烏地社會,每一個作用力都會引起反作用力,政府在處理現代化派和宗教基本教義派時更是如此。

最後,要做出任何改革,都要有一個新一代的國王能看出維持現狀才是對王室最大的威脅,還要有足夠的自信、精力和壽命可以完整推動改革。第三代孫輩親王中確實有一些人有這些特質。但由於王室太注重年齡和長幼尊卑,這些人有沒有機會在來得及改革的時候掌權還是問題。

對紹德王室來說,比冒險改革更自然的第三種選擇就是壓抑社會聲浪,對宗教當局更加卑躬屈膝,並在更大程度上壓制沙烏地社會。這是有前例可循的:法德國王在一九八○年代正是這樣禁錮女性和鎮壓異己。這種狀況可能是因為現狀進一步惡化,也可能是因為實驗性的改革釋放出紹德王室所難以容忍的社會要求聲浪。紹德王室在某些情況下確實可能出手鎮壓,但這也有風險。鐵腕鎮壓並不是今日中東的歷史走勢。紹德王室從不遲疑使用強硬手段,他們向來會對一些具有嚴重威脅的反對者未審先關、施以酷刑,甚至當場處決。但這個政權從未訴諸大規模的鎮壓。這些年老的王室兄弟應該不會讓警察在街上毆打年輕人,也不太可能讓軍隊開槍。雖然紹德王室飽受批評,但他們不像中東其他倒台的獨裁者那麼受人憎恨。人民雖然不滿,尤其是年輕人已不像老一輩那樣害怕或尊敬王室,但一旦王室真以殘酷鎮壓來維持政權,許多沙烏地人的怨氣就會爆發為公開的反叛。

沙烏地社會的順服性很強,紹德王室也許永遠不必動用大規模鎮壓。過去都只要重點鎮壓抗議派領袖,再拿出幾十億美元施恩就夠了。但現在的沙烏地年輕人已決心要決定自己的未來,傳統的威嚇和收買似乎已不管用。他們未來的行動將取決於埃及或本地區其他國家的革命成功與否。如果幾年後這些革命真的可以改善經濟和政治,沙烏地人也會要求有同樣的自由。但如果自由化只帶來混亂而非進步,那即使是沙烏地的憤青也會傾向維持穩定。簡言之,其他國家的失敗就是紹德王室的成功。

維持現狀讓情勢更惡化、改革失敗、鎮壓等三種選項最後都可能造成崩潰和混亂。不管現在看起來有多穩定,沒人能預料這個沒有言論自由和解決爭端機制的國家會不會突然失控。如果維持現狀導致社會經濟更加惡化、如果改革讓人民期望太高或造成保守派反彈、如果鎮壓只是進一步點燃抗議者的怒火,那就會陷入混亂。

紹德政權向來灌輸人民對混亂的恐懼,宗教當局也倡導混亂就是罪惡、服從就是阿拉之道。但沙烏地阿拉伯的眾多分歧還是可能爆發為公開衝突。沙烏地的武裝力量可分為三股勢力──國防部(沙爾丹親王家族)、國民衛隊(阿布都拉國王家族)和內政部(納耶夫親王家族),三股勢力由不同家族的親王掌控。宗教界也分成好幾派,聽話的烏理瑪支持紹德王室,溫和派和基本教義派則心懷不滿,甚至樂見改朝換代。地域分歧向來也是大問題。東部省(以少數什葉派為主的產油區)和漢志區(聖城麥加和麥地那所在地,較開放且具國際觀)的人都討厭內志區(紹德家族的家鄉)的宗教保守派占據政府各階層職位。這些地域分歧及地域內的部落分歧向來高於沙烏地的國家認同,而紹德王室也從來沒想要鼓勵民族主義或愛國主義,只鼓勵人民效忠紹德家族。

如果現在還在檯面下悶燒的王位繼承戰爆發,這些社會斷層線就很容易崩裂。如果爆發利比亞那種內戰,極端主義者就會趁機而起,美國也要痛苦地決定是否要軍事介入以保護全球的石油供應。

樂觀主義者相信,就算在伊斯蘭極端主義者掌權的最糟情況下,他們也會持續出口石油供應全球經濟。但這種想法太樂觀,因為沙烏地基本教義派認為美好的社會應該是回到中世紀的生活方式,不需要出口石油給西方異教徒賺取幾千億美元。而伊斯蘭恐怖分子更有理由要切斷石油出口。雖然這種局面在這個以人民消極順從著稱的國家似乎不太可能發生,但同樣不現實的是,在二十一世紀居然還有國家是由一個有七千名親王的家族所統治。

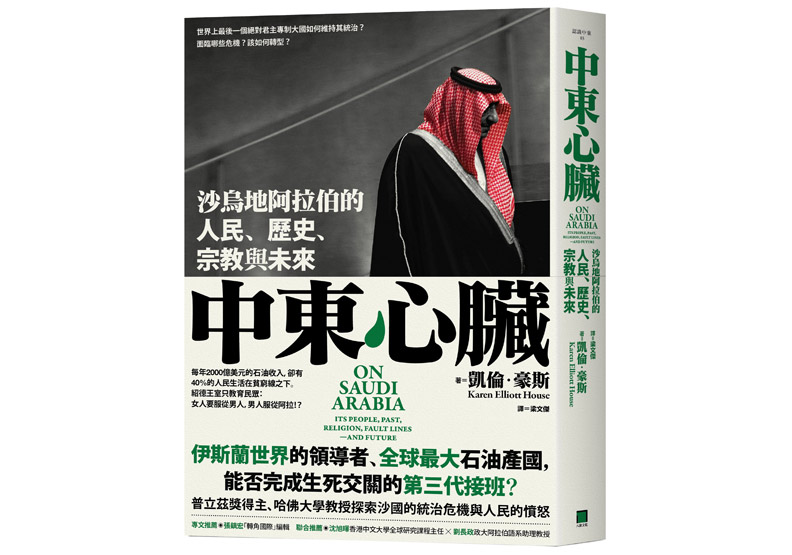

本文節錄自:《中東心臟:沙烏地阿拉伯的人民、宗教,歷史與未來》一書,凱倫.伊利特.豪斯(Karen Elliott House)著,梁文傑譯,八旗文化出版。

圖片來源:pixabay