科技的制輪

造成今日科技的影響中,哪些是真正根本的轉變?而哪些又是給制輪效應(ratchet effect)放大了的相對較小的轉變?這是眾人、尤其是對數位悲觀的人想追究的答案。

數位的悲觀主義者有時會把人性微小的變化看成是世界末日一般的心理學革命。我們無法真正知道2歲的孩子多年暴露在特定的科技下會產生什麼樣的長期效應。不過我們確實知道智慧手機和社群媒體對青少年產生的直接影響。不過,那個從學校回到家裡、一面傳簡訊給死黨、一面更新Instagram頁面的少女真的會比那個回到家就看《夢幻島》(Gilligan’s Island)重播的少女來得更壞嗎?(前者放了更多的個人簡介)。

媒體學者達娜.博伊德(Danah Boyd)和不同背景的青少年一起度過了數千小時、有系統地觀察了他們使用科技的方式,也和孩子討論科技對他們的意義。她的結論是,年輕人用社交媒體做他們一直在做的事情:建立朋友與同儕的社群、遠離父母、調情和八卦、霸凌、實驗、造反。

事實上,現代青少年正是因為從家裡逃跑的直接路線—從屋外的排水管往下滑、開窗爬出去、甚至直接從前門溜走—變少,才會利用社交媒體來逃避家人給予的壓力。社區變得更分散、交通工具更少,使得許多青少年簡直不可能靠自己的力量離家。洛杉磯到哪裡不需要開車?情人步道、鄉村廣場、河畔野地等實體空間都已經被網路的虛擬空間取代了。

與此同時,博依德認為,網際網路的科技就像書籍、印刷機、電報一樣,的的確確改變了世界。在過去,邪惡的嘲諷終究會消散在更衣室裡滿是惡臭的空氣中,今日卻會在瞬息之間傳遍全世界、然後永久留在伺服器裡陰魂不散。青少年必須學會處理和駕馭我們目前科技的種種新花樣,而極大部分,這也是他們正在做的事情。

瑪德琳.喬治(Madeleine George )和坎蒂絲.歐哲斯(Candace Odgers)近期針對許多科學研究所寫的一篇評論中,得出了類似的結果。他們發現美國青少年普遍沉浸在數位的世界裡—他們每天平均傳送六十通簡訊,78%的孩子有手機、也習慣用手機上網。但是,他們在行動世界的經驗並沒有取代實體世界的經驗,而是相互平行的關係。在學校受歡迎的孩子在網路上也受歡迎—霸凌者和被霸凌者在任何一個空間都是同樣的一群人。青少年可能遭到的辱罵或威脅,仍然一面倒地來自親近的家庭成員而非網路上的陌生人。

事實上,喬治和歐哲斯條列了家長對網際網路最常有的恐懼,然後發現這些恐懼毫無根據。科技確實出現了一個家長想都想不到的真正問題,而且它對成人和小孩的影響一樣大:也就是LED螢幕對睡眠的破壞性影響力。

雖然我們不確定,但博依德、喬治、歐哲斯所描繪的局面,比起改變有更多的持續性,很可能也適合套用在其他對數位的憂慮上。一些悲觀主義者擔心大家可能會與非人類的模擬物互動—如機器人—把它們當成人類,這樣或許會在想像的虛擬世界中自我迷失。不過,說穿了,大多數的幼兒都會和想像中的同伴說大量的話,這些幻想物比機器人還要難以捉摸,因為它們根本不存在。所有正常的孩子在不真實、假想的世界裡變得無法自拔,而他們的長輩也不例外。因為機器娃娃「菲比小精靈」而掉淚的孩子和類似狄更斯筆下因為玩偶而哭泣的孩子真的有那麼不一樣嗎?同樣是孤單寂寞的寡婦,一個對著聊天機器人說話、另一個對著照片上死去的老公聊天真有那麼大的不同嗎?虛擬世界的羅曼史和「禾林」出版的羅曼史又真的有那麼多的差別嗎?

然後,我們愈來愈仰賴高抽象的符號溝通而不直接面對面,又該怎麼說?就拿傳簡訊來說吧,傳簡訊無疑是我們這個年代最讓人難解的科技成就;許多青少年一天傳數百通的簡訊。我們已掌握了強大的計算力,用拇指來寫電報。這不禁讓人想做個懷舊的對照,看看傳簡訊和面對面溝通有多少差別,和講電話那種昔日的伊甸園又有多少差別,而且,電話當初對很多人來說,同樣也是深具威脅的科技。

不過至少從有書寫開始、甚至可以說有了語言以後,人類就已經藉著抽象符號來打理自己最私密的生活了。羅素( Bertrand Russel)和摩露夫人(Lady Ottoline Morrell)每天寫好幾封信,靠著倫敦郵局譜出一段情史,普魯斯特(Proust)用的是同樣快捷、頻繁的巴黎氣送式電報卡(petits bleus)。倫敦每天送信十二次,電報卡會在投遞後兩小時送達。亨利.詹姆士(Henry James)的短篇「大好去處」(The Great Good Place)寫的是和現實生活脫鉤的烏托邦幻想,故事一開始就對氾濫的電報、過多的責任義務充滿感嘆,這類的描寫對電子郵件信箱被塞爆的人來說還真熟悉。

另一層憂慮是,網際網路會在不知不覺中破壞我們的專注力。毫無疑問,我們長大以後,專注力是有限的資源,維持專注的方式也很難改變。因此,從小把專注策略放在閱讀上的人,很難忽視網路上所有令人分心的事物。但就我們所見,當今課堂上要求非常高度的專注力,這件事本身也是晚近文化才有的發明,一樣有利有弊。

我們學習讀書寫字、受教育用的是特殊的專注策略,不過既然大家都這麼用,而且是很小的時候就開始學了,一切都變得順理成章。但是換個時間地點,用不同的方式好好運用專注力,一樣有利、一樣順理成章。雖然我永遠沒辦法做好覓食者或狩獵者眼觀四面、耳聽八方的專注能力,但幸運的是,童年滿滿的照護經驗讓我得以掌握相同的古老技藝,也就是一面工作、一面照顧孩子的藝術。

也許我們數位世代的兒孫會帶著懷舊敬畏的眼神來看待擅長閱讀的人,就像我們看待狩獵大師或者段數更高的六個孩子的母親一樣。二十世紀超高的讀寫技能有可能失傳,或成為高度專精的癖好,如同今日的狩獵、作詩、舞蹈技能一樣。但是人類歷史若繼續像現在這樣走下去的話,其他的技能會取代目前的技能,之前的技能也不會完全消失。

網路城市

可是,數位的悲觀主義者也許憂慮的是某個特定的面向。博依德和青少年合作得出的改變可能標示著一些真正重大的轉型。雖然很難確定,不過網際網路似乎真的有些不同—有一點類似電報帶來的轉變。但這並不是因為通信速度或性質有了改變。簡訊和電子郵件的傳輸並不比電話和電報的速度快,內容也沒有更多或更少。

然而,在互動的人數上,確實有轉變的差異。明確證據顯示,我們大多數的人只能掌握一百人左右的動態—相當於一個村落的數量。城市的興起讓我們用社交上而非地理上的意義來定義村落;城市的居民知道,街上路過的人絕大多數不用打招呼、甚至可以無視,這項技能對鄉下進城的人來說很是困擾、也十分不舒服。倫敦的郵局和巴黎的電報卡所聯繫的都是相對小眾的都市文化圈人士。

網路以倍數加大了那個圈子。當我們用谷歌搜尋時,我們請教的不是強大的電腦、而是從數百萬人那裡彙集的資訊。臉書剛開始是以數位的方式來定義個人社交網絡,經過迅速擴充、早已超過了認知的範圍。我們在網路上溝通全世界,依賴的卻是以村落為構思的心理。

都市的孩子學到瀏覽城市的技巧,但說到瀏覽網路,我們卻還沒發展出類似的技巧。想弄清楚誰才是可以聊天的對象,似乎還要更難。相較於把煽動性的匿名評論過濾乾淨,抹除大街上的討厭鬼或是忽視胡亂嚷嚷的陌生人會更容易些。在網路上,我們都變成了迷失在大城市的小鎮遊客,或至少,目前看來是這樣。

儘管如此,城市居民從來沒有完全成功地把曼哈頓變成皮奧里亞,他們也不是真的想這麼做。數位的悲觀主義者描繪的矛盾情緒正是都會世界的典型情緒—刺激、新鮮,也盡可能在孤單、分心、疏離之間找到平衡點。早在印刷書都還沒出現的時候,賀瑞斯(Horace)和紫夫人(Lady Murasaki)就藉著對簡單、正念、意義的渴求來抗拒城市生活。也許古典希臘的田園小屋或佛寺的數位版對我們大家都會有些好處。我有一些重度上網的朋友,他們每個禮拜有一天數位版的「安息日」(Sabbath),在那天所有的螢幕都會關掉。不過,我們若是沒有大城市和全球資訊網可以回去,田園小屋或佛寺的吸引力也會少了很多。

該怎麼做?

科技引發的這些問題說明了傳統與創新、依賴與獨立之間根本上的緊張關係,這也是做父母會有的一些主要矛盾。如何提供孩子成長所需的肥沃、穩定、安全的環境,而不去預設我們可以或應該可以控制他們會變成什麼樣的人,這才是難題。

我們得認知,科技和文化必然會隨著世代更迭而改變,孩子使用智慧手機也無需干預,這樣聽起來好像我給成年人的建議是跟著潮流走就對了。不過請記住,制輪要靠上一代和下一代共同合作才會轉動。創新取決於傳統。雖然帶孩子的人不能也不該指望孩子會照單全收他們的傳統,但是自己的一些發現、傳統、技能、價值若沒傳承給子女,新的科技和文化就不可能有機會轉向。

我們作為照顧者,給予孩子一個有結構、安穩的環境,也正是這樣,他們才有空間說變就變、任意而為、無法掌握、雜亂無章。我們給他們的是一個能夠重新創造的世界。同樣的道理,就是因為我們使勁地把傳統和技能、習俗和價值傳承下去,我們的子女才能夠把這些轉換成適合他們自己年代的習俗和價值。

我的孩子就是知道我有多重視書,他們才會接著重視螢幕世界—我有理由希望,書籍也會繼續成為他們的生活中的一部分。阿奇還是知道他祖母的文化標的是《野獸國》(Where the Wild Thing Are)和《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz),就算他那一代的標的是《飛機總動員2》(Planes 2)或是至今還無法辨認的數位活動。我祖父的意第緒語(Yiddish)傳統在我和我的兄弟姊妹心中以同樣的方式迴盪,哪怕只是一籮筐可怕的笑話和喜歡上奶酪煙燻鮭魚的滋味。

父母、尤其是祖父母一部分的責任是能提供文化的歷史感和延續感。孩子的生命少了與過去的那種聯繫感會愈加貧乏。想把父母做好、而不是做好父母教養,就得去做個連結過去和未來的橋樑。

我不能做、也不該做的是期望我的兒女和他們的兒女會將我的價值、我的傳統、我的文化一字不漏地照抄。無論好壞,數位世代將是他們自己的世代,他們也會創造出自己的世界,還有,是他們而不是我們有責任摸索出在那裡的生存之道。

當然,令人難過的是,我們的孩子在過了嬰兒的親密期之後,無可避免地最後會變成有點詭異又難懂的科技未來訪客。而隨著這個悲劇一同到來的還有一股勢力。

不過至少往好處想,科學指出,我的孫子不會遇到我那種零散、分神、疏離的數位感受。網際網路給他們的感覺很基本、深植人心、也沒有時間性,這些感覺就好像我看到破爛不堪的「企鵝」(Penguin)版平裝書一樣,那可是上個世紀愛書人文化的巔峰之作。

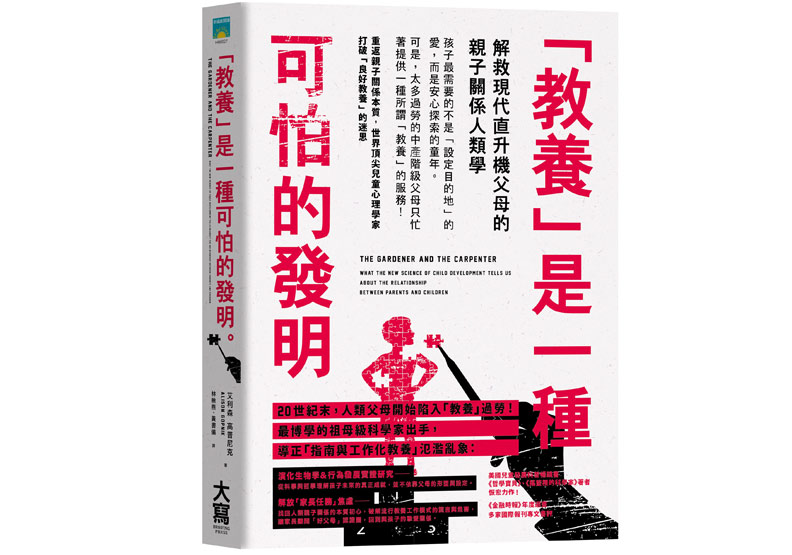

本文節錄自:《教養是一種可怕的發明:解救現代直升機父母的親子關係人類學》一書,艾利森.高普尼克(Alison Gopnik)著,林楸燕、黃書儀譯,大寫出版。

圖片來源:pixabay