經過一番波折之後,《黑眼圈》終於順利在國內(編按:此指馬來西亞)上映了。首映會在吉隆坡白沙羅 Cine Leisure 國泰電影院舉行,一共有兩個廳同時播放,四百人同時觀賞,場地幾乎爆滿。蔡明亮導演在電影開始前在前臺很興奮,也很激動的說了一些話,他感謝馬來西亞的評論人及媒體為這部電影申冤,在電檢局禁演的消息公佈後,不約而同地聲援這部電影,最終迫使電檢局妥協,在蔡導演同意刪減了四個片段以及一個字幕之後,准予上映。這是蔡導演在享譽國際,得了無數的獎項之後,首度有機會返回自己的家鄉放映作品,難怪乎他當天顯得有點激動。

電檢局當初禁止《黑眼圈》在我國上映的原因,可以說是前所未有之案例,整體的理由是電影裡把吉隆坡描繪成外勞到處流竄、垃圾滿地、煙霧迷漫等,仿佛墮落之城,怕嚇到外國遊客, 破壞了旅遊年的宣傳。讓我感到混淆的是,電檢局限制電影的標準已經是信手拈來;評鑑一旦失去標準,就會造成社會秩序的混亂,阻礙了電影乃至於其它藝術創作的發展。無奈的是,在我國的法令當中,有許多條文是助長這種情勢的發展,例如一些審核標準的最終裁定權是落在執行官員手中,而這些官員心裡面的標準,將變成人民必須遵循的唯一標準,這往往是讓我國政府機關裡出現無數個小拿破崙的原因。禁演《黑眼圈》只是讓這個問題的冰山一角浮出水面,借著蔡導演在國際的名氣,華社各界共同支持才能夠抗衡這股「拿破崙勢力」,這只是剛好天時人和,極少數通過的案例而已。究竟還有多少被這股勢力阻撓,或已經沉沒在海底,無人知曉。唯一可以肯定的是,這股勢力絕對是阻礙我國文化藝術發展的最大絆腳石。

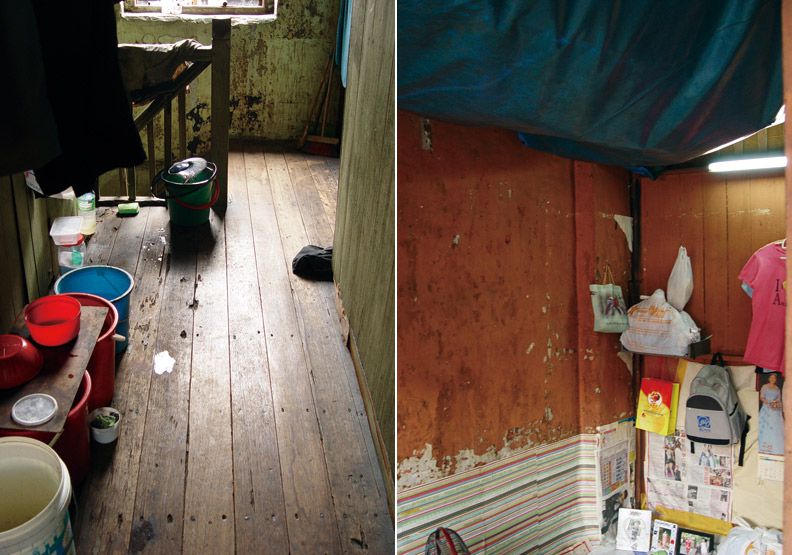

店屋樓上用木板隔間,出租給外勞當宿舍,惡劣的居住環境,卻是外勞們僅有的安樂窩。這些真實生活場景,被蔡明亮取材為《黑眼圈》的主要場景,然而卻被官員視為破壞國家形象。  外勞們居住的房間,通常一間房間由數名外勞共租,就如《黑眼圈》裡的一樣。

外勞們居住的房間,通常一間房間由數名外勞共租,就如《黑眼圈》裡的一樣。

《黑眼圈》一片完全在吉隆坡市區取景,而這所謂的吉隆坡,更是吉隆坡中的吉隆坡——茨廠街至半山芭監獄一帶。在片中出現的所有場景,除了幾幕煙霾看來有刻意誇大,其餘的部分都是我們所熟悉的茨廠街場景,例如老舊的街屋、在繁忙的街道旁賣大炒的攤販、髒亂的後巷、隨處可見的外勞、噴黑煙的巴士、逆向行駛的摩托車等。可說《黑眼圈》把吉隆坡市中心地帶的「味道」都呈現出來了,我很好奇蔡明亮為什麼可以長時期居住國外,卻對吉隆坡如此的熟悉,嗅覺如此的敏銳。後來在 AiFM 電臺訪問節目中,蔡導說出了《黑眼圈》的創作背景。他是在 1998 年返回馬來西亞居住了一年後,看到了這個國家的真實面貌,才創作出的劇本。這些電影中的景象,不正是那個年代的縮影嗎?經歷了經濟風暴,許多大型建設計劃被迫無限期暫停,外勞失業到處流竄的景象,到現在還記憶猶新,甚至差不多過了十年光景之後,茨廠街一帶還殘留著那個時代的影子。

是不是因為大家都習慣了電影裡虛構的場景,潛意識裡已經認同電影情節全都是虛幻之後,突然在電影院大銀幕中看見真實的世界時,心裡面感到無比的恐慌?我想電檢局官員或多或少是有著這樣的「現實恐慌症」,否則他們不會以那些古怪的理由來拒絕這一部獲得世界重要影展認同的影片。

我們太過於習慣商業電影裡頭的虛構世界了,這些被建構的世界很多是唯美的景象、或是已經消失的歷史場景、或科幻、或悲哀、或驚悚,與真實世界對比強烈,讓觀眾在走出電影院之後,會慶幸這些只是電影,故事情節無論喜怒哀樂,都與我無關。然而《黑眼圈》並不是一部依循這樣的遊戲規則行進的電影,觀眾在觀賞時,尤其是住在吉隆坡的觀眾,會把過去自己在這個城市的生活經驗融入電影場景裡頭,電影裡的街景、嘈雜的聲音、語言,甚至你幾乎要聞到那張發黴床單的氣味了,一切是那麼的熟悉,走出電影院之後,感覺故事還在延續著,就像電影結束時漂浮在廢棄工地黑水上的床墊,在你的心中,就這樣繼續的漂動下去。當電影結束,你別無選擇地走回現實世界時,有多少人可以接受:「我們現實的環境就是如此了」?這是一種面對現實的勇氣,或許絕大多數的觀眾都接受了,但我們的官員們還是比較喜歡那些虛構的場景。

吉隆坡,或者更明確的說,茨廠街,從來就不是一個光鮮亮麗的地方。過去一百多年來,這裡一直都是外地人到吉隆坡來的第一個落腳處,這些人當然包括我們的先人,那些從中國南來開荒墾地的新客,居住在茨廠街店屋的樓上,就像電影中那些外勞一樣,在擁擠有限的空間裡生存著。生活的環境是那麼的惡劣, 這是住在豪華洋房裡的富貴人士無法想像的。我國社會裡一直都有著一些中下階層的人,有者生活在非法木屋區裡,有者住在老舊街屋裡,有的甚至如電影中諾曼及李康生飾演的外勞居住在工地裡,這些人收入幾乎都不足夠溫飽了,哪裡還有精神去照顧環境衛生?這些問題一百多年前就已經存在,當年英國殖民政府為了解決茨廠街的人口擁擠以及衛生問題,曾經設下了一棟街屋居住人口的限制,並派遣衛生官員在晚上時突擊檢查這些店屋的居住人口,另外一方面也在郊區興建較舒適的房子讓一些較有能力的人遷出,舒緩茨廠街一帶的人口壓力。這些策略實行了一百多年,到現在為止,茨廠街的問題還是一樣,狹小的空間裡頭依然住著許多人,差別的只是當年的華人,變成現在的外勞而已。

《黑眼圈》其實不止是一部電影那麼簡單,它與我們的現實生活無法分開。你在電影中看到的問題,就是我們社會當中相當久的問題。電影裡面,人與人之間的關懷,剛好投影出導演對這個社會的關懷,這種電影並非是那種只為創作而創作,背後還描述著許多社會價值觀,是這個社會最真實的映照。如果說要選一部最能代表這個時代的吉隆坡的電影,我想非《黑眼圈》莫屬了。

茨廠街的一些店屋樓上,到現在仍然是外勞(新客)到吉隆坡最初的落腳之處。