(圖說:本和里滯洪池)

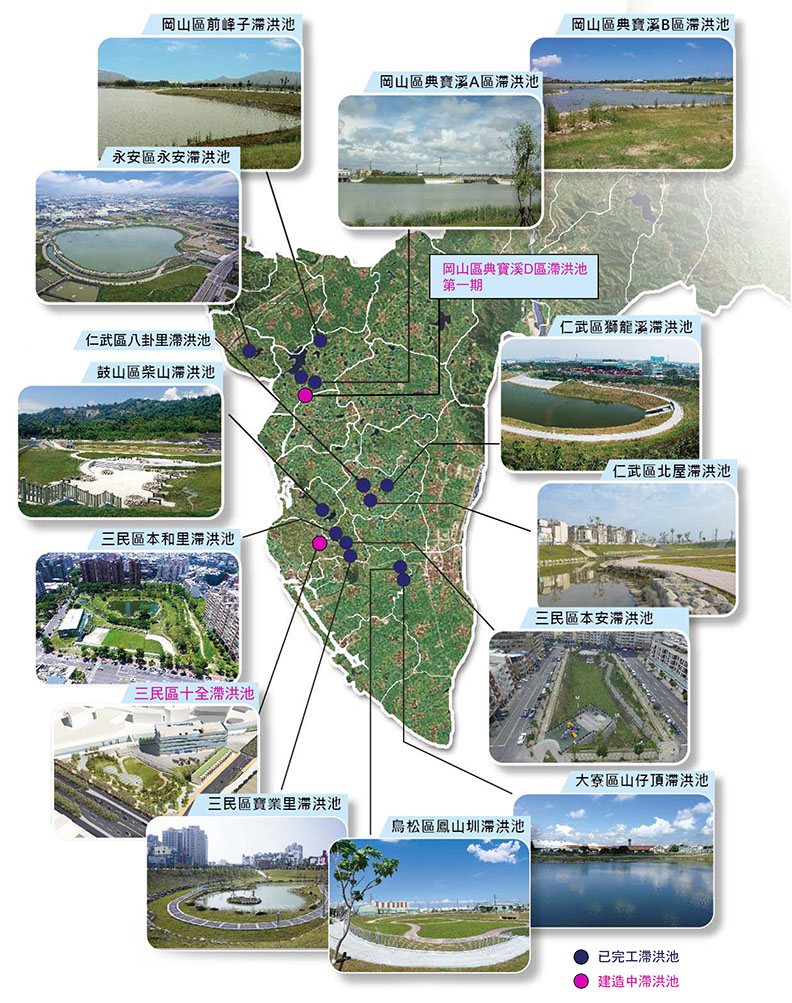

俯瞰大高雄,現有的13座滯洪池宛如一潭潭的藍綠寶石。相較於其他城市採取截彎取直、架高堤防的治水方式,高雄市選擇與水共存,還地於河、保留綠地並讓濕地重現。結合周邊整體打造的公園,有的保存了古文化遺址,有的復育水鳥生態,有的吸引民眾悠然垂釣,這座都市從「談水患色變」飽受淹水所苦,翻轉成了能涵水養水的「海綿寶寶」,市民也跟著幸福「森」呼吸。

曾經,位於低漥地區的本和里,每逢颱風暴雨就淹水,民國94年10月建設成全國第一座都市型防洪滯洪池以後,發揮濕地兼具滯洪、生態與休閒遊憩功能,類似這樣轉危為安、去弊興利的滯洪池建設,透過陳菊市長95年上任後帶領水利團隊積極治水,努力從第2座打造起安全堡壘,即將在107年底達到15座,達到326萬噸的滯洪量,高雄的城市印象華麗蛻變,人、水自然融合共存,這裡是安居樂業的好所在。

(圖說:高雄市滯洪池分佈圖)

疏通水泥叢林,有效紓解水患

都市形同水泥叢林,不透水的鋪面,無法讓過量的雨水滲透地表,在現今極端氣侯威脅下,颱風或暴雨襲擊時,往往導致積淹水不消,地勢低窪處更是氾濫成災,所幸陳菊市長切中積弊,興建滯洪池治水,如同水庫的原理,雨水量過多時導水儲水,乾旱時送水平衡,吸放之間控制自如,好似海綿,把水災機率降到最低。

水利局長韓榮華說,滯洪池大致可依照簡單概念,區分為都會型滯洪池、在槽及離槽滯洪池、溪水系態的滯洪池、休憩休閒滯洪池,彎彎小溪、綠樹成蔭的三民區本和里滯洪公園,屬於都會型滯洪池,平日,長輩們在柳樹下垂釣,年輕人在底下乾爽的沈砂池籃球場內馳騁運動,濕地環境不僅有利調節微氣候,降低熱島效應,也承載了水利防洪工程的歷史重任。

「本和里可是創臺灣開發先例的高雄首座滯洪池,必須苦口婆心地與附近居民溝通,引導他們瞭解、支持。」從基層做起的韓榮華描述,水利局參考日本成功先例,建置雨水下水道系統,當98年莫拉克颱風引發水劫、99年凡那比颱風灌注高屏平地50年來最大的降雨量時,幸而有滯洪池及雨水下水道完善設施,才減緩了洪水尖峰的流量,不致肆虐成災,民眾也就認同滯洪池的功能了。

(圖說:岡山區的典寶溪水系滯洪池)

(圖說:岡山區的典寶溪水系滯洪池)

滯洪池奏功,昔日淹水一層樓噩夢遠離

105年9月中旬莫蘭蒂颱風強襲,岡山區白米里瞬間累積驚人雨量,在蔡英文總統視察現場時,居民有感而發:「凡那比颱風時淹了一整層樓的高度,簡直是惡夢,幸好現在有滯洪池調節,跟往昔相比,真是天壤之別,而且水退得快,否則不堪想像。」

推動滯洪池治水措施之初,最大的阻礙來自於周邊居民不理解而反對,韓榮華印象最深刻的是岡山區典寶溪水系滯洪池,不少人擔心:「滯洪池設置在我家附近,做大水(淹水)時,會不會淹到我的房子?」同仁們耐心且專業地針對問題說明滯洪池原理,漸漸化解了阻力。

每座滯洪池都有特色和故事,昔日的三民區低漥的寶業里,淹水災害不下於本和里,颱風大雨每每造成澄清路、義華路一帶積淹水,101年11月完工,變身為滯洪池濕地型態,完全扭轉劣勢,南池維持局部蓄水量,營造出穩定的生態廊道環境棲地,北池寬闊的大草原是民眾假日攜老扶幼休憩運動的最愛,更有2013國家卓越建設獎最佳環境文化類之公共工程與都市空間類卓越獎、建築園冶獎兩項金獎加身。

(圖說:鼓山區的柴山滯洪公園榮獲行政院公共工程金質獎)

(圖說:鼓山區的柴山滯洪公園榮獲行政院公共工程金質獎)

發揮生態保育、古蹟共存、生活休憩多元機能

105年5月完工的永安區永安滯洪池像座寶石湖,9.5公頃面積全採自然工法,鋪設草坪綠化減碳,防止雨水沖刷地表土壤,可提供多達17萬噸的滯洪量,濕地環境守護著前來棲息的白鷺鷥、水雉等水鳥,累積鳥種高達168種以上,包括至少25種保育鳥類在內,被國際鳥盟評選為重要野鳥棲息地,在水一方,愜意徜徉,長達150公尺的洋紅風鈴木隧道無盡地揮灑著花季的浪漫。

還有一座滯洪池是與古蹟並存在自然、綠意、親水環境中的,韓榮華回想,鼓山區柴山滯洪公園最初開挖渠道時,發現了「牛稠子古文化遺址」,當機立斷,馬上停工,改取臨時渠道,委交文化局考古並聘請專家學者到場勘鑑,3個月後才復工,變更設計把離槽式改為在槽滯洪池,好善加保存發掘現場,榮獲行政院公共工程委員會第17屆公共工程金質獎水利類特優獎,從防洪工程結合雨水下水道技術到愛護文化史蹟的種種精進作為和成果,都值得其他縣市參考。

「疏通做得好,就像身體的血管暢通,不阻塞臃腫,人就不會心臟休克、腦中風。」市民的生命財產重要性正如心臟,水利局的水情中心好比腦部,是智慧監控高雄各個滯洪池水位、水量狀況並有預警作用的樞紐,提供颱風豪雨時期必要的疏浚治理。陳菊市長任內增加12座滯洪池,全體市民同蒙其惠,歷經幾次豪雨考驗,都充分證明負起防洪抗災的使命。

高雄市今年底前將完成三民十全滯洪池、岡山區典寶溪D區滯洪池,15座的總滯洪量可達326萬噸,更讓港都躍升為海綿都市典範,正如陳菊市長一心所繫,「一座安全宜居的家園」,雨後的彩虹格外美麗,高雄的明天,彩虹會一直耀目高掛。

(高雄市政府 廣告)