詳察敵人的長短虛實,切知自己的長短虛實,自然知道如何以實擊虛,避實擊虛。就如庖丁解牛,能切中肯綮,自然游刃有餘。

江湖一點訣

以「老兵不死」一語,樹立二十世紀勇者形象的美國麥克阿瑟(Douglas MacArthur)將軍另有一句名言:「勝利是無可取代的。」而中國的兵聖孫子更強調「勝可為也」(虛實篇)—勝利是可以創造的。

在《孫子兵法》〈虛實篇〉中,對於出兵征戰如何能「戰必勝、攻必克」有極為深入而簡明的闡釋:

「行千里而不勞者,行于無人之地也;攻而必取者,攻其所不守也;守而必固者,守其所不攻也。故善攻者,敵不知其所守;善守者,敵不知其所攻。微乎微乎!至于無形;神乎神乎!至于無聲,故能為敵之司命。進而不可禦者,衝其虛也;退而不可追者,速而不可及也。故我欲戰,敵雖高壘深溝,不得不與我戰者,攻其所必救也;我不欲戰,雖劃地而守之,敵不得與我戰者,乖其所之也!」

—行軍千里而軍隊不至於勞困,那是因為行走於無人抗拒的地區;攻擊敵人而有必勝的把握,是因為我所攻打之處是敵人不能防守或是不曾想到要防守之處;若居於守勢則一定鞏固,那是因為我能使敵人不敢來攻。所以,善於作戰的人進攻之時,敵人不知如何防守;善於防守的人,敵人不知如何進攻,微妙到敵人無從察覺到他的軍事行動,神奇到敵人無法獲知任何訊息,敵人生命完全在他的掌握之中。當進攻時敵人根本無法抵禦的原因,因為攻擊的是對方的空虛之處;後退而使敵人無法追趕的原因,是因為行動迅速,敵人措手不及。當我決定作戰之時,敵人使即躲藏在高壘深溝中,仍不得不出來應戰,是因為攻擊到敵人必救的處所。當我不想作戰時,即使畫一個圈圈站在圈圈裡,敵人也不會來攻,是因為別的方面已經牽制了敵人!

《孫子兵法》所述「為敵之司命」似乎好容易—只要避開敵人的鋒頭,攻擊敵人的弱點就可以了。事實上,能善用「虛實之道」,百戰百勝本非難事。

以實擊虛、避實擊虛

戰國時代,魏國攻打趙國,趙國求救於齊國。齊國大將田忌率領軍隊欲赴趙國,為趙解圍。田忌的軍師孫臏說:

「魏國攻打趙國,一定將精銳部隊調集前線,國內必然比較空虛,您不如率領部隊進攻魏的國都大梁,那麼魏國必然自動解除對趙的包圍,回師自救。這樣,我們是一舉兩得,既解救了趙的圍困,也可很輕易的打敗魏國!」

—費力少而收效宏,因為「攻其所必救」。

諸葛亮守西城縣時,城中只有一班文官與二千五百名兵丁,忽聞司馬懿率領了十五萬大軍來襲,此時,諸葛亮不慌不忙的大開城門,司馬懿望著大開的城門躊躇再三,乃對兩個兒子及屬下說:

「諸葛亮平時謹慎,不曾弄險,今大開城門,必有埋伏。」

竟然引兵撤退(取材於《三國演義》)。

其實,諸葛亮哪是弄險,他早已看出司馬懿篡魏的野心,因此,必藉攘外之名逐步掌控大權;在司馬懿看來,蜀漢之亡原是手到擒來之事,又何必急在一時;而諸葛亮也就是基於對司馬懿這番算計的深察而求利用空檔壯大自己,所以即使擺一個空城,司馬懿也不敢進攻;說得更白一點,就算諸葛亮畫個圈圈,站在圈裡,司馬懿也不會進攻圈圈抓諸葛亮;因為,違反了司馬懿的算計—「我不欲戰,雖劃地而守,敵不得與我戰者,乖其所之也(虛實篇)」說來說去,以小博大,以少勝多的玄機,不過就是孫子所說:「兵之形,避實擊虛。」

切中肯綮,游刃有餘

孫臏任田忌為幕僚之初,田忌與齊國的貴公子賽馬,每每落敗。有一次,孫臏告訴田忌取勝之道:依據馬的實力將馬分成上、中、下三等;以自已的下等馬與對方的上等馬比賽,再以自己的中等馬與對方的下等馬比賽,再以自己的上等馬與對

方的中等馬比賽,終局是二勝一負,獲得最後的勝利。

孫子說:「兵之所加,如以碫投卵者,虛實是也」

—發動攻勢就如同以石頭擲雞蛋那樣輕鬆,是因為善用虛實之道。所以,《韓非子》強調:「勝敗在虛實,不在眾寡。」

拿破崙也說:「戰略之藝術在於攻防之決勝點比敵優勢。」

虛實之道說起來容易,落實到實際的行事上,只要能掌握要領也非難事。虛實之道的要領何在?「宏觀與明辨」而已!詳察敵人的長短虛實,切知自己的長短虛實,自然知道如何以實擊虛,避實擊虛。就如庖丁解牛,能切中肯綮,自然游刃有餘。

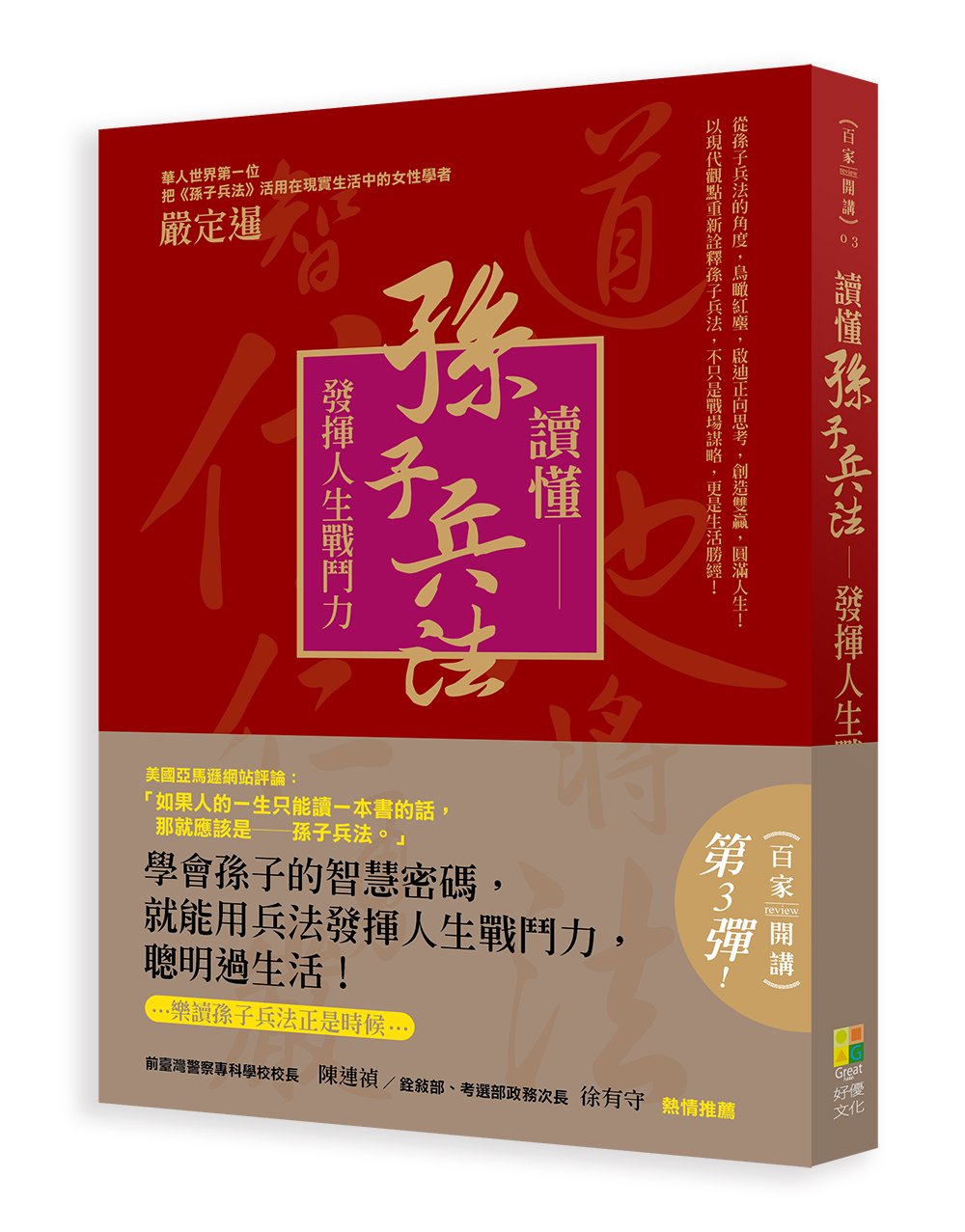

本文節錄自:《讀懂孫子兵法:發揮人生戰鬥力》一書,嚴定暹著,好優文化出版。