策略大師麥可 ‧ 波特(Michael Porter)提出的「五力分析模型」,可能是全球知名度最高的管理架構。從企業CEO到商學院學生,每年有成千上萬人運用這個架構來分析自己、對手或研究對象的策略。

1979年,波特首度以〈競爭作用力如何型塑策略〉(How Competitive Forces Shape Strategy)一文投稿哈佛商業評論,使當時年僅32歲的他奠定大師地位,「五力分析」也型塑了一整個世代的學術研究與企業實務,至今已35年。

應遠見天下文化事業群之邀,波特即將於10月23、24日訪台。在此之前,先來複習一下波特於2008年提出的論文〈波特新論競爭五力〉(The Five Competitive Forces That Shape Strategy)中的重要觀點。

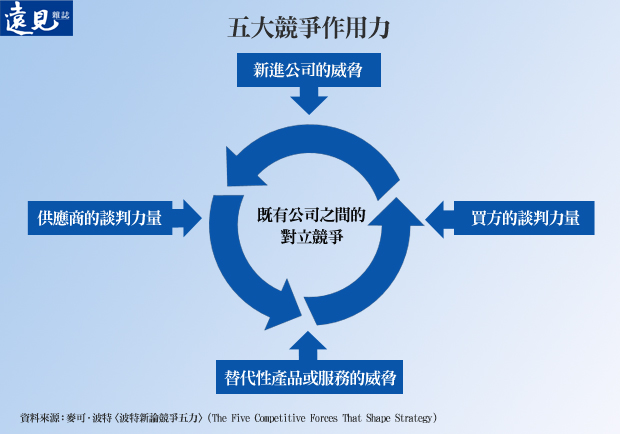

五大競爭作用力,指的是新進公司的威脅、供應商的談判力量、買方的談判力量、替代性商品或服務的威脅,最後創造出既有公司之間的競爭對立。這五種競爭力的強度,顯示產業的結構;產業結構,則決定了產業的長期獲利潛力。

因產業變化快速,逐漸有聲浪認為,以下四個產業特性也應視為「第六力」、「第七力」等。但波特認為,這些都是短期、而非長期因素,故提出反駁。

因素一:產業成長率

許多人以為,成長快速的產業就一定很有吸引力,因為市場大餅成長,所有公司都有機會分一杯羹。

但是,高成長、低門檻的市場會吸引更多新公司加入;加上若顧客力量強大、或替代性產品誘人,高成長率並無法保證獲利,個人電腦便是一例。

因素二:技術與創新

只靠科技與創新,並無法使產業變得有吸引力。對價格不敏感的消費者、高轉換成本、或規模經濟造成的進入障礙,有時反而使低科技產業的獲利能力高於高科技產業。

因素三:政府

政府介入,對產業獲利能力不一定絕對有利或有害。因為政府的運作分為多個層級,推行多種政策,每個層級的每一種政策都會對產業造成不同影響。

例如,專利法會提高進入障礙,提高產業獲利能力;有利工會的法案,則會提高(勞動力)供應者的力量。

要了解政府如何影響競爭,應深入了解單一政策對五項競爭作用力的影響。

因素四:互補性產品和服務

有些產業的產品和服務必須搭配其他產業的產品一起使用,就是互補性產品和服務。如果顧客同時使用至兩種產品獲得的高處,將高於分別使用兩種產品的好處總和。例如,汽車必須和汽油、汽車保險和道路救援服務一起使用,價值才會高。

但波特認為,互補性產品對產業獲利能力有利有弊,端視它對五項作用力的影響而定。

互補性產品可能會降低進入障礙,例如與電腦互補的作業系統軟體公司釋放資源,讓寫應用軟體變得更容易。

互補性產品也可能降低替代產品的威脅,例如汽車需要汽油,使用替代性燃料的汽車便難以取代傳統汽車。

互補性產品也可能使替代品更容易取代現有產品,例如蘋果的iTune便加快了數位音樂取代CD的速度。

更多關於波特、《A到A+》作者吉姆 ‧ 柯林斯(Jim Collins)、《藍海策略》作者金偉燦(W. Chan Kim)、《平衡計分卡》作者柯普朗(Robert S. Kaplan)等策略大師的重要論述,都在《哈佛教你訂策略》。

【全球競爭力大師──麥可 ‧ 波特訪台論壇:「醫療革命的迫切性」】

日期/時間:2014/10/23(星期四) 19:30~21:00

講題:醫療革命的迫切性

講者:全球知名競爭力大師麥可.波特(Michael E. Porter)教授

地點:台北圓山大飯店10樓國際會議廳

【全球競爭力大師──麥可 ‧ 波特訪台論壇:「打造有競爭力的台灣」】

日期/時間:2014/10/24(星期五) 09:20~11:45

講題:打造有競爭力的台灣

講者:全球知名競爭力大師麥可.波特(Michael E. Porter)教授

地點:台北圓山大飯店12樓大會廳