坊間常見的基本型健康檢查中,有一系列與腫瘤息息相關的數字,叫做「腫瘤標記」。在聞癌色變的社會下,腫瘤標記已成自費健檢的熱門項目,單項檢查價格在三百~四百元間。也有健檢診所推出一次檢驗十多項的組合,要價數千元。

但腫瘤標記究竟是什麼意思呢?很多人並不清楚。

顧名思義,「腫瘤標記」是一系列與癌症相關、且可測量的生化分子。原理是利用某些惡性腫瘤會分泌特殊細胞殘留在血液中,透過抽血檢驗,追蹤體內是否有這些壞細胞。

敏感度太低 常常虛驚一場

問題是,腫瘤標記的敏感度太低,出現紅字不代表罹癌;但指數正常,也不等於腫瘤不會找上門。由於參考性較低,對於民眾和醫師都很困擾。

「腫瘤標記常常是虛驚一場,因為絕大部分是假的。不過,只要有異常,還是要注意,」國泰健康管理中心醫師陳皇光表示,就像肺部做電腦斷層掃描,看到小結節,醫師也不敢立即回答是良性或惡性,會不會長大等疑問。因此,最好的建議是,六個月後再回來追蹤檢查。

陳皇光舉CEA標記為例說,這是一種腺癌指標,有可能是大腸癌、胃癌、乳癌、肺腺癌、胰臟癌等,出現紅字就要把所有和腺體有關的器官掃一遍,因為沒有醫生敢保證絕對沒事。CEA的正常值是五以下,但如果數字是五‧○二就很尷尬,應該沒事,只是醫師又不敢拍胸脯保證。

因此,「腫瘤標記在健康檢查最常扮演的就是讓你荷包失血,或產生嚴重焦慮的角色,」陳皇光貼切形容。

和信治癌中心醫院內科醫師王詠,有位每年都來醫院健檢的病患,每次檢查,他的CEA都有點高,在五~十之間飄來飄去。有一次高到九,他嚇壞了。

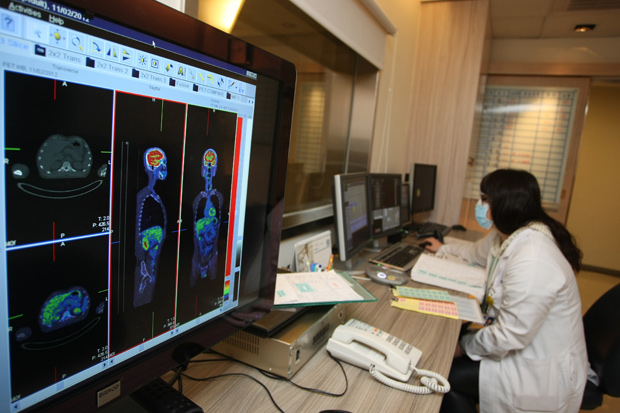

之前他已經做過腸胃鏡和正子檢查,二年後因為CEA值高出異常,又做了一次仔細檢查。五年來,至少做過二次PET,大腸鏡也做過三次,人也一直好好的。

經過這五年的痛苦折磨,王詠對他說,「你不要再追蹤CEA了,你的CEA不知道為什麼就是高,若沒有不舒服,就不要再做CEA檢查了。」

很多原因會讓CEA指數變高,如抽菸、消化型潰瘍、甲狀腺功能低下等,如果病人沒有任何症狀,還真不知道要去哪裡找毛病?

王詠說,其實腫瘤指數不應該用來做健康檢查的,因為它不是用來診斷腫瘤,而是用來追蹤癌症的。

也就是當病人已經被診斷罹患某種癌症,或者高度懷疑是某一種癌症的時候,醫師才會需要檢查相關的腫瘤指數。

對早期癌症的幫助有限

台北市立聯合醫院仁愛院區家醫科醫師吳岱穎等人,曾整理二○○三到二○一四年肺癌、大腸癌和胰臟癌等腫瘤標記結果,在《台灣公共衛生雜誌》發表〈腫瘤標記的臨床應用與發展〉一文,她的結論是,腫瘤標記的偽陽性偏高,對發現早期癌症的幫助很有限。

例如有一名五十多歲男子,不抽菸也不胖,健檢中的腫瘤標記,發現可能為大腸癌指數的CEA接近六(正常值為五以下),接著就去腫瘤科求診,卻查不出異狀,虛驚一場。

但吳岱穎強調,腫瘤標記雖然無法確診為罹癌,仍可提醒民眾定期追蹤。以那位CEA值偏高的男子為例,數年後他的糞便潛血檢查發現大腸有七顆腫瘤,CEA值已破八,也是因為定期篩檢,才能早期發現。

腫瘤標記除了CEA(腺體標記)外,還有CA199(胰臟癌指數)、PSA(攝護腺癌指數)等,臨床上最常發生偽陽性的是CA199,正常值二十七以下。吳岱穎也曾看過許多介於三十到六十的患者,進一步檢查都未罹癌。

和信治癌中心醫院血液與腫瘤內科部主治醫師胡涵婷說,過去數十年,醫學界血液檢查的「腫瘤標記家族」已發成一大串,包括AFP(甲型胎兒蛋白)、PSA(攝護腺癌)、CEA(大腸癌)、CA125(卵巢癌)、CA153(乳癌),CA19–9(胰臟癌)、SCC(鱗狀上皮細胞癌)等,但腫瘤標記這幾個字,很容易讓人誤解,常導致不恰當的使用。

只是治療癌症的輔助工具

胡涵婷指出,這些血液檢查適用於已經確診有癌症的病,只能做為協助醫師評估治療癌症效果的工具。

例如,她有一位從外院轉來的八十多歲乳癌病人,五年前外院醫師說她的CA153指數高了起來,建議她自費換另一種標靶藥物,但是,化療又造成她嚴重貧血、虛弱,需要經常輸血。

由於這位病人是乳癌復發,胡涵婷於是建議先做病理檢驗,才發現她的乳癌型態已有變化,因此重新開了補充荷爾蒙的藥,三個禮拜後,她的CA153指數也下降了。

看病是治病人,不是治數字,胡涵婷強調,腫瘤標記只是治療癌症的一個輔助工具,但目前也只有極少數的腫瘤標記可能有助於發現早期癌症,例如PSA(攝護腺癌)。

PSA是歐美唯一用來篩檢早期癌症的腫瘤標記,很敏感,但特異性仍不夠,當攝護腺肥大或發炎,也會造成數字上升,胡涵婷說,因此也常讓病人恐慌。

攝護腺癌屬於高齡疾病,患者平均年齡在七十歲以上,腫瘤成長速度很慢,五年存活率高達九五%以上。但很多高齡患者都不是死於攝護腺癌本身,而是其他老化或糖尿病等併發症,因此目前醫界也建議採取保守治療,定期追蹤。

胡涵婷建議,五十歲以上、有家族史的高危險族群男性才需要定期抽血檢驗PSA指數。其他健康的人,不用太驚慌。

陳皇光說,目前醫學還沒有發達到抽一次血就能檢查出有沒有癌症。就算一片血液抹片,染色後放在顯微鏡下篩檢血癌細胞,也不代表罹癌。簡單歸結,腫瘤指數要有時間軸的概念,持續追蹤、觀察,才有意義。