蘇聯將沉沒?甦醒再生?如何甦醒?這恐怕是未來十年全球領袖心中共同的大疑惑。在這個占全球土地面積六分之一的國度裡,時速80公里的火車,要走一個月才能繞一圈邊界。出過托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基、柴可夫斯基、列寧等偉大人物也會折起國際上馬克思主義運動,令中國山河為之變色,主導過人類歷史發展。如今,沉淪與復興的鬥爭,像旋轉不已的骰子,不到最後一刻,不見勝負,今後勢將不時牽動世界的神經,隨之跳動。

初冬的莫斯科,難見陽光。黃身自邊紅圍牆的克里姆林宮,即使在層層陰霾下,依舊氣勢逼人。

穿過宮前數百年歷史的石磚馬路,到全蘇聯最大的百貨公司固姆(GUM),裡面的珠寶店、成衣店、玩具店幾乎沒有商品。長長人龍從二樓排到底樓長廊,為了買一雙塑膠皮鞋。大廳上並掛美國、蘇聯國旗,還有大大的「Happy New Year」字幅,紅、白、藍兼具喜慶和政治意味的顏色,在這裡顯得分外刺眼。

山雨欲來風滿樓。第一大都市莫斯科只剩一月存糧;第二大都市列寧格勒開始發糧票,一個人一個月可以配給到的食物總量,只有七公斤;第三大都市基輔,市民為了給車子加油,曾排隊24小時。

「蘇聯經濟崩潰的速度,超乎想像。」37歲的立陶宛經濟改革委員會主席艾力卡提(Vyteris Aleskaitis)說。

撕裂「帝國」

分離主義興起,是另一隻撕裂「蘇維埃社會主義共和國聯邦」的巨掌。獨立自主的意識,從加盟共和國對抗中央,蔓延到自治區對抗共和國;裂痕從政治、種族,擴張到宗教。

11月的太陽起的晚,攝氏五度的低溫夾著綿密細雨。數百名群眾肅穆地站在基輔聖索非亞教堂外,聆聽彌撒。這不是例行的聚會,當著全烏克蘭主教面前,東正教總主教正式宣布脫離莫斯科教會的管轄。

就在上個星期,基輔的教士,和來自莫斯科的神職人員,為了這件事,在聖索菲亞教堂前大打出手。

面對政、經危機的挑戰,一直努力保持微笑的戈巴契夫總統也變了臉。

最近他連續妥協,提名保守分子出任部長、廣電部長和副總統。在去年底的人民代表大會上,他雖然要到了超過史達林的權力,卻也在外交部長謝瓦納茲突兀、反獨裁的辭職聲明中,挨了一記悶棍。

今年1月蘇軍藉波斯灣戰爭掩護,在立陶宛及拉脫維亞開槍,血腥鎮壓獨立運動,西方開始憂慮這是蘇聯走回專制的前兆;可是他們更擔心,這個擁有三萬顆核彈頭及100多個種族的超級大國,可能會分裂成若干個民主傳統不成熟的擁核國,一旦爆發內戰,歐亞大陸及全球政、經秩序即陷入高度危機。

經過這番洗禮,「無論如何,蘇聯是不可能跟過去一樣了。」戈巴契夫一再地說。

民間釋放新力量

遭放逐的蘇聯諾貝爾文學獎得主索忍尼辛,對共產主義的控訴,不僅在於對俄羅斯文化、宗教、歷史、經濟的摧毀,更是對人民「生物性」地破壞——令人性扭曲、壓抑、退化。

但情形至今微露曙光。自省、尋找新生的力量,正點滴從民間釋放。

適逢11月7日,馬路上的水都凍冰了。列寧格勒市中心,軍警戒備森嚴,沙皇尼古拉二世的冬宮一帶,身高起碼180公分的軍人、軍校生,整齊地隊伍排列,等待閱兵典禮的號角。

這是十月革命(俄國陰曆10月24日)第七十三個紀念日。1917年,由列寧及布爾什維克黨人精密籌畫的一場小規模軍事行動,就在列寧格勒爆發,占領了冬宮,隨即以僚原之勢,席捲一千多年歷史的俄帝國。

閱兵台兩側的觀眾席上,寥寥一、二百人。當軍伍、飛彈、大炮、戰車快速通過時,巨響聲控制住觀眾的心跳。沒有掌聲、沒有歡呼。「這可能是最後一次舉行這種無聊的閱兵了。」一個市民一邊搓腳取暖,一邊冷眼旁觀。

典禮結束後,戲劇性地出現成千個反共群眾,舉著被畫上大叉叉的列寧像,占據廣場。「民主聯盟」透過麥克風說:「這不是什麼慶典假日,這是俄羅斯的喪禮,因為73年前,俄國被記咒了。」麥克風的回音,低沈憂傷的安魂曲,隨淒冷的冬風散開。

同一天,在莫斯科、基輔等大都會,也舉行同樣的示威。這是共黨老大哥有史以來第一次在革命紀念日的「意外」。

如果說十月革命是個毒咒,蘇聯各階層都有人正嘗試解除這個咒語。而思想、言論的解放,算是戈巴契夫五年新政唯一沒有爭議的成就。

18歲的妮娜在新西伯利亞念外語學校。他們去年開始,已經不用教科書上歷史課了,老師要他們從各種檔案、雜誌、新出版的回憶錄裡,歸納出過去70多年的真相。

誰願埋葬下一代

各式小黨林立,有無政府主義、帝制支持者.列寧式右派、良知論者,無奇不有。但比較能引起輿論重視、人民參與的,還是散見各地的民主陣線。

其中,「民主俄羅斯聯盟」是目前頗受矚目的一個政治團體,成員中不乏蘇聯、俄羅斯共和國國會議員。「我們什麼都有,就是缺乏常識。」建築工人出身的創辦人崔金(Nikolai Travkin),今年45歲,他的兩個兒子,是促使他從政、競選、當選蘇聯人代的原動力:「我覺悟了。如果我續繼續袖手旁觀,無異埋葬我孩子的未來。」

覺醒更快的,要數以利為出發點的新商人。

以合作社為名義的私人企業竄冒出爐,這些合作社三年前還屈指可數,現在已有上萬家;在莫斯科登記的國內、外合資公司,也有1000家左右;據估計,全蘇聯出租(承包)的工廠,已有4500家,另外還有十幾家「獨立」的國營企業。

走過列寧格勒近郊一處墳場,對面有一棟兩層樓水泥樓房,是合作社維氏企業(Victors)的工廠。一年半前,這裡還是荒地。

廠房的窗戶全是彩色琉璃片,就像教堂裡常見的繽紛窗飾。碰上國定假日,依然有人工作。工人利用國營大工廠用剩的畸零皮,一小塊一小塊縫合起來,做成各式皮包,又利用捷克、(東)德國二手機器,做起塑膠玩具,獲利率達60%。一個30歲的工程師靦腆地說:「我在這裡可以發揮,沒有人限定我能做什麼,不能做什麼。只要有機會,我們都會很有效率。」

「我很願意改變,只要告訴我怎麼做。」一位莫斯科英文老師,辭掉十幾年的教職,加入一家美資貿易公司。她覺得充滿挑戰的日子,更有意義。

「不,上帝如果放棄我們,就不會賜給我們這塊豐盛之地。」「民主俄羅斯」的崔金,帶著傳統的宗教熱誠,說出普羅蘇聯人民被層層困境逼到最後,異口同聲的那句話:「我們是不會沒有希望的。」

得天獨厚的「富家子」

這個希望不是溺水後,對一根蘆葦無助、虛幻的寄託,而是有堅實的依靠。第一個希望,是廣布蘇聯大地、令全球商人心動的資源。

從北京坐火車到莫斯科,是四天三夜的漫漫旅程,一位留俄的大陸留學生每坐一趟火車,就心生感慨。在中國看到的,是人,和滾滾黃沙;一越邊界,卻是大片非數十年不成的森林。「這時我總有個念頭,老天爺欺負中國人。」

從黑龍江岸到波羅的海邊,一路上停留的伯力、新西伯利亞、莫斯科、列寧格勒、基輔……,完全是森林圍覆的都市。蘇聯林木蘊藏有700億立方公尺,「不必砍樹,光是把自然傾倒的木材拖出來,30年都拖不完。」一位在海參威辦電腦廠,準備在伯力蓋旅館的商人稱奇地說。

這廣大森林被覆的土地,更是各種礦產的「母親」。研究蘇聯歷史及經濟開發已30年的哈爾濱西伯利亞研究所所長徐景學一一點名:黃金、鉛、鋅、鎳、鎂、金剛石、煤、皮毛、水產,一應俱足;最近更在西伯利亞發現世界大銅礦,最後他指出「這些資源,根本還在初級開發階段。」

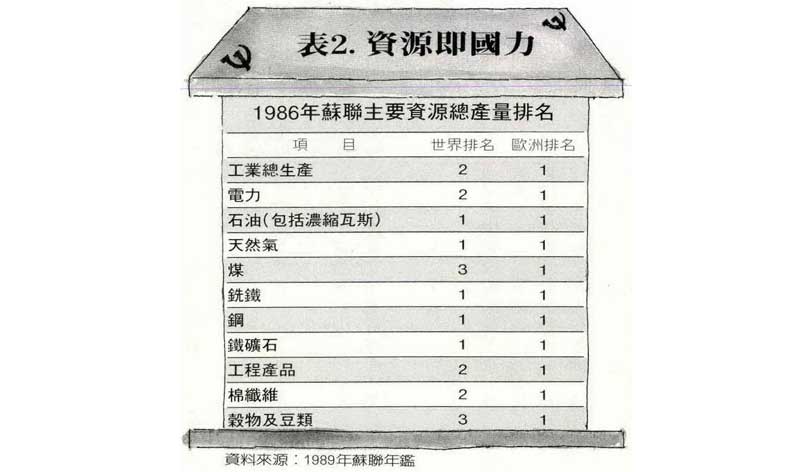

蘇聯最出色的礦產不只這些,據1989年發表的官方統計,它是世界第一的石油、天然氣、鐵礦和鋼的產出國,工業總產值世界排名第二。

歷代統治者當然不忘炫耀這些財富。克里姆林宮後側有個兵器展覽館(Armoury),現已改為皇室寶物珍藏室,收藏著凱薩琳大帝鑲99顆鑽石、佩在座騎頭上的飾物,有纏繞數百顆珍珠的紅色馬靴,有十幾幅嵌上各種翡翠、黃金的畫框。「我每看一趟,一定要揉眼睛,它們太光耀奪目,看久了眼睛不舒服。」一位女導遊說。

莫斯科「人民皇宮」

史達林建造莫斯科環城地下鐵時,決定把車站蓋得像「人民皇宮」,因此車站多見匠心。靠近紅場的幾個站,是其中代表作。大理石的廊柱,雕著天使或人像,有時是鑲金邊的圖案設計,猶如置身美術館。

史達林在1928年開始實施的五年計畫,雖然早期獲得優於歐、美的經濟成長,但最後並沒有為人民「宮殿」填滿豐衣足食的歡樂。另一方面,傾舉國之力,集中資源於重工業的結果,自力發展出驚人的尖端科技、太空研究和軍事力量。例如發射人類第一顆人造衛星;第一次將人類送上太空(1961);製造世界第一枚地對空飛彈(1957)、洲際導彈(1958)。

「他們有種技術,可以做出十的負五次方毫米的鑽石薄膜,增強硬度,東西怎麼摔都不磨損,也摔不破。」已經藉匈牙利子公司在莫斯科設廠的山汶電腦副總經理劉文堂一直推敲,若能把這項技術在合理成本內商業化,應該是極有潛力的商品技術。

前幾個月,日本東京電視網為了慶祝四十年慶,耗資千餘萬美元,送記者上地球外唯一的太空站採訪。

這座直徑45公尺,三年前才開始運作,專門做生態監控,搜集地球資訊,進行太空實驗的太空站,是蘇聯國家科學院「前進跨部門研究發展集團」(Progress Intersectoral R&D Complex)的成就之一。

行銷高科技

集團的總經理兼總設計師盧比卓夫(Lev N. Lupochov)曾祕訪台灣,面見李登輝總統,是個四十歲出頭相當自負的科學家。他一絲不苟介紹這個擁有52個研究機構、工廠,2萬個成員,側重「黑板」科學(理論科學)過於應用科學的龐大科研中心。「基礎科學是人類前進的動力,沒有這個努力,人類將退化。」盧比卓夫說。

這顯然也是蘇聯政策下的產物。根據官方資料,蘇聯科研經費(包括國家預算及各種基金、國外合作計畫),竟比官方公布的國防預算高。例如1986年,整個科研費用達290億盧布,足足比國防預算多出100億(但按美國及蘇聯民間估計,實際國防預算不只此數)。

環境工程、化學、材料、光學、電腦人工智慧,及重點發展的機器人,是「前進跨部門研究發展集團」的具體終端產品之一;亞美尼亞大地震後,各國聯合救難團體中,只有他們緊急開發出來的機器人,可以在層層瓦礫中,分辨出尚有生息的罹難者;五年多前車諾比爾核電廠爐心融解爆炸,他們只花20天製造出來的機器,到現在還在現場執行善後工作。而日、德製的工作機,當年不到30分鐘,就因受不了高幅射而故障。

盧比卓夫明白,蘇聯此刻需要的,是將這些技術商品化,行銷出去。在他兩公尺長的辦公桌上,就放了一本英文的「行銷概論」,這是特別從國外訂購的。「過去,我們從來不需要這個。」他望著書說。

180公分高、濃眉、曾在阿富汗戰役中受傷的蘇聯最高蘇維埃(國會)代表歐德吉耶夫(Rizo Odgjiyev)指出,過去90%的企業、工廠,直接、間接跟軍事有關。國防及重工業商品化,的確有必要。

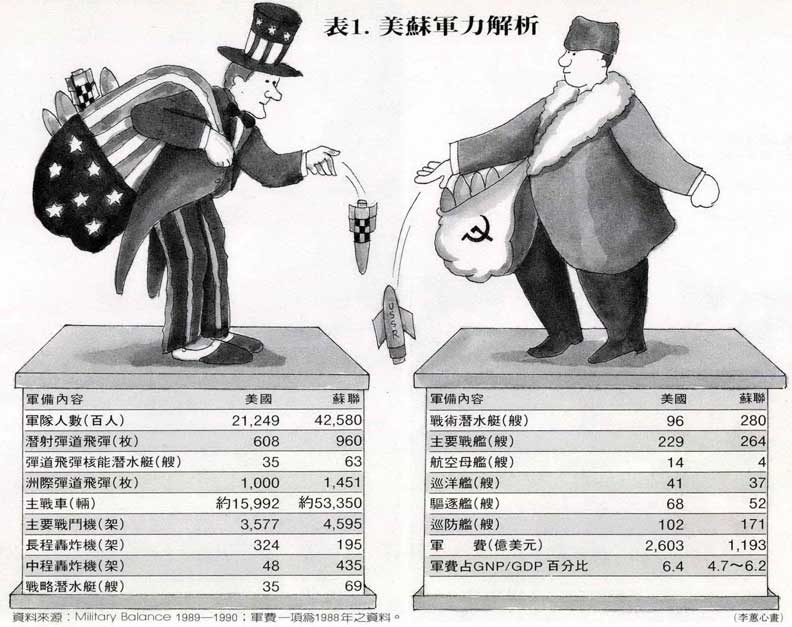

戈巴契夫在國會宣布,將逐年使50%的軍工廠生產玩具、拖拉機等民生用品,但世人無法忘記,蘇聯至今仍是超級軍事強國。

它有比美國多一倍的軍人;洲際飛彈可同時鎖定國際1000多個城市,把人類毀滅好幾次;地面的戰車,更比美軍多出三萬餘輛。

走不完的鋼索?

先進國領袖共識,確保蘇聯經改政策持續進行符合西方及世界利益。所以,歐市、美、日各國都不吝捐助。光是1990年11、12月間,蘇聯就從這些國家獲得超過30億美元的外援,美國更考慮給予關稅最惠國待遇,協助其進入國際貨幣基金(IMF)。

西化乎?傳統乎?300多年前,俄羅斯建立起羅曼諾夫王朝,從彼得大帝時代開始,俄國就一直陷入大辯論。列寧吹起馬克思主義號角,用三年內戰的流血代價,強悍結束這場思想之戰。不料,這只是個短暫的頓號,不是句點。今天,俄羅斯子民,跟14個被武力征服的加盟共和國,也一如中南美、印度、中國一樣,在現代化過程中,再度傍徨於改革的十字路口,面對著百家爭鳴的學說和理論。

偶爾幽默的戈巴契夫,曾經說過這樣的笑話:法國總統有100個情婦,其中一個得了愛滋病,可是他不知道是誰;美國總統有100個衛士,其中有一個是恐怖分子,可是他不知道這個刺客是誰;在他身邊則有一百個經濟學家,其中只有一個人有智慧,但戈巴契夫也不知道這個人在那裡。

五年來,戈巴契夫一直在許多兩難問題、各種勢力和主張之間走鋼索,力求平衡。

在1988年共產黨第二十八屆大會上,戈巴契夫開宗明義說:「同志們,改革比我們原先想像的困難得多。」顯然,漫長的鋼索那端,是祥和的玫瑰園,還是紅色或白色煉獄,甚至能否走完鋼索,恐怕如今的戈巴契夫也茫然了。