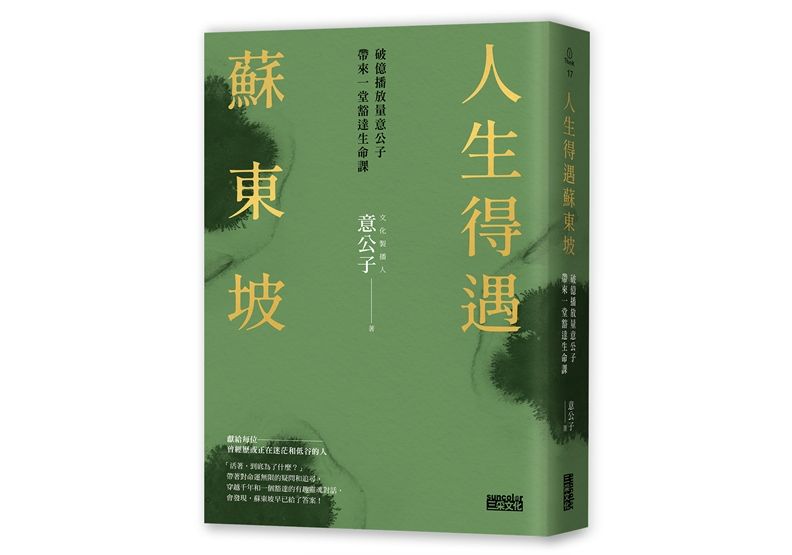

蘇東坡是全能型文壇男神,科舉拿下北宋開國百年第一,宰相歐陽修甚至說:「30年後沒人記得我,但大家都會記得蘇軾。」這樣的他卻因「烏臺詩案」差點沒命、在各地顛沛流離。他終生都無法實現壯志,為何願意退一步擁抱生活?又為何如此得到後世推崇與喜愛?一千年前他比我們還慘,卻活成最灑脫的人。(本文節錄自《人生得遇蘇東坡》一書,作者:意公子,三采出版,以下為摘文。)

活著,到底為了什麼?

這是個很大的話題,聽起來好像也很沉重。

但在蘇東坡晚年評述自己一生的這首詩裡,我們似乎可以得到一點領悟。

建中靖國元年(1101年),蘇東坡去世前兩個月,北宋已進入徽宗時代。蘇東坡在海南收到消息,他因為大赦而獲准北還,那時他還不知道自己的生命即將走到盡頭。

他路過金山寺,看見好友李公麟留下的〈東坡畫像〉,望著畫中的自己,提筆寫下了對自己這一生的注腳:

他說:如果要說我這一生的成就,就3個地方——黃州、惠州、儋州。

這是他被貶謫的3個地方,從世俗定義的成就來說,應該是他人生的低谷。

但為什麼他卻說,這3個地方成就了他呢?

蘇東坡從北宋開國百年第一,到一朝因言獲罪,獄中受盡通宵詬辱。等到重見天日的時候,他又在新歲團圓中被衙役押送著,沿一條破敗的驛道,跌跌撞撞地走到了當時遙遠的黃州。劫後餘生,長夜漫漫,他無事可做,無友可會,只剩一句「揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷」。

但誰都想不到的是,就在人生最狼狽的低谷裡,蘇軾成了蘇東坡,一座千年後歷代文人都無法企及的文學藝術高峰。

我們現在知道的蘇東坡最有名的那些作品:一詞兩賦〈念奴嬌.赤壁懷古〉、〈赤壁賦〉、〈後赤壁賦〉,天下第三行書〈寒食帖〉,包括現在已經是中國美術館鎮館之寶的〈瀟湘竹石圖卷〉,還有我們都很熟悉的詩詞「回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴」、「小舟從此逝,江海寄餘生」、「一點浩然氣,千里快哉風」……這些,全部都是他在貶謫黃州期間寫的。

可以說,沒有黃州,就沒有中國文化史上的蘇東坡。

蘇東坡在黃州待了四年多,好不容易重新回朝得到任用,開始了事業上真正的巔峰。

他出任兵部尚書、禮部尚書等官職,在當時僅次於宰相。

但命運就是這麼會開玩笑,以章惇為首的新黨再次把持朝政之後,身為舊黨的蘇東坡日子就特別不好過了。

紹聖元年(1094年),已經五十九歲的蘇東坡再度被貶,這次他的目的地,是當時瘴癘橫行、蠻荒偏遠的惠州。這次的貶謫,基本上就宣告了他政治生涯的終結。

蘇東坡在海南待了三年,離開的時候依依不捨地說:「我本海南民,寄生西蜀州。」

原本以為這是他的「死地」,沒想到,他卻活成了一個奇跡。

這個時候,我們再回頭看看他對自己生命的注腳:

心似已灰之木,身如不繫之舟。

問汝平生功業,黃州、惠州、儋州。

我以前讀這首詩,以為這是他油盡燈枯的時候對自己這一生的自嘲,尤其是前面兩句,聽起來就特別「喪」。

但後來我讀了《莊子》,才發現蘇東坡這兩句話,是化用了《莊子》的原文。「心似已灰之木」,這句話源自莊子的〈齊物論〉:

莊子認為,人生要追求的境界是「形如槁木,心如死灰」,沒有歡喜與厭惡,沒有恐怖與哀懼,只有喪失了「我」,才能突破「我」,進入「無我」的境界,讓自己完全融入天地大道中。

(延伸閱讀│感情裡如何做到相忘於江湖?莊子之道:形如槁木,心如死灰)

「身如不繫之舟」,這句話源自莊子的《列御寇》:

不繫之舟,沒有繩子繫著的小船,看起來似乎很飄搖,沒有依靠,但從另外一方面來說,也是自由,是無限。

想一想,人生在世,真的有永恆的依靠嗎?真的有長青的基業嗎?真的有絕對穩定的關係嗎?真的有不死的肉身嗎?

「問汝平生功業」,如果把蘇東坡這句話拿來問我們——

假如明天就是我生命的終點,問吾平生功業,我會說什麼?

就像蘇東坡在人生的結尾,也許有自嘲,但生死看淡之下,問汝平生功業,他卻看見了那些超乎世俗成就的東西——黃州、惠州、儋州,這些不可替代的生命體驗,塑造了他,完整了他。

這,就是他此生的意義。

(延伸閱讀│「也無風雨也無晴」學蘇東坡在無常中憑心境自樂的能力)