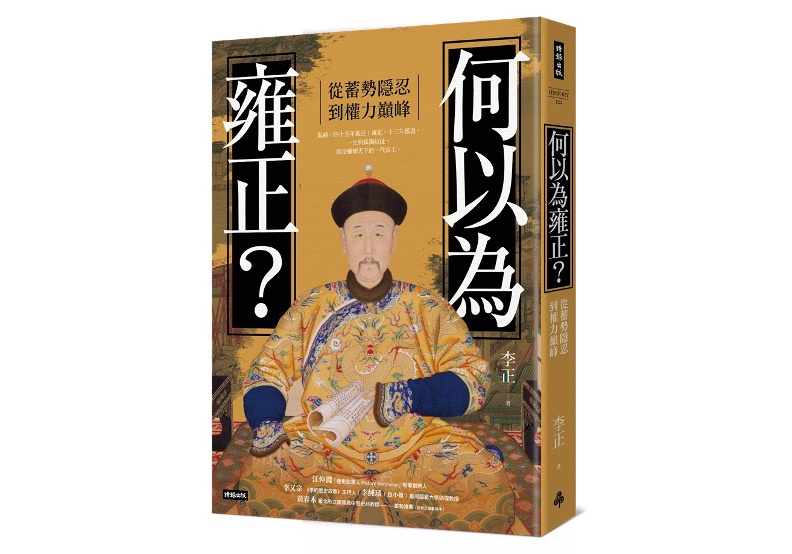

北檢26日起訴柯文哲,起訴書全文中提及查扣柯的行動硬碟中,有一檔案中紀錄如下文字「朕是雍正帝,但絕不會讓你成為年羹堯」。到底是什麼歷史典故,讓柯文哲曾如此發言?其實,年羹堯46歲平定青海,達到人生頂峰,可是不到兩年,就被雍正帝以92條大罪賜死,堪稱是現代上班族最需要學習的職場警惕故事,三大原因讓他難逃殺身之禍,完整歷史在此揭露。(本文節錄自《何以為雍正?》一書,作者:李正,時報出版,以下為摘文。)

年羹堯剛平叛成功時,想過功高震主的問題。例如青海剛平定之際,年羹堯就在善後事務的奏摺中特別和雍正強調:今軍務已竣,臣無兼領大將軍印信,久駐西寧之理。

可見年羹堯平定青海、立下大功後,心裡有功成身退的念頭。既然有這份心,為什麼還是沒能善終呢?

其中很大程度上是因為雍正過於熱情,他不但繼續保留年羹堯的職位,讓他繼續經營西北,雍正甚至經常繞過中央六部,主動去找年羹堯商量各種中央決策。

坦白說,我們應該相信那時的雍正是真誠的,真的想和年羹堯做千古君臣的典範,對年羹堯的吹捧與信任,就是想換來他的忠誠與才幹。

可是換位思考一下,皇上這麼熱情,如果你是年羹堯,會不會膨脹?皇上不但吹捧你是恩人,什麼事情都與你商量、哄著你,時間久了,絕大多數人都會漸漸迷失分寸。

而年羹堯接下來出現了3個問題,讓雍正真正對他產生殺心。

第一,政治站隊出問題

雍正上臺後,把奪嫡時的政敵老九允禟打發到年羹堯的帳下從軍,原本是想讓他監視允禟,可是年羹堯考慮到自己和允禟之間畢竟還有一層姻親關係,而允禟又是個政治上的失敗王爺,所以沒把這項監視的任務當回事。

非但沒按時向雍正彙報允禟在西北的動態,反而放任允禟在當地做起買賣,且生意愈做愈大,以至於發展起來後,當地人還讚揚允禟是「賢王」。

最終,因為年羹堯的不在意,硬是氣得雍正又派人去重新看管允禟。此時雍正對年羹堯的失望可想而知:朕對你這麼好,你怎麼能胳膊向外彎?

第二,團隊團結出問題

年羹堯取得軍事勝利後,曾向雍正舉薦大量官員。有合理的、立下軍功的將士,但也有不合理的、花錢賄賂的官員,年羹堯照單全收,而處於君臣蜜月期的雍正也是照單全准。

但時任吏部尚書的隆科多受不了了── 一來,這違背吏部的正常運轉,隆科多相當於被年羹堯架空分權;二來,年羹堯舉薦的人確實太多。因此,二人的矛盾愈積愈深。

雍正夾在中間就為難了,年羹堯是軍事支柱,隆科多是讓自己順利登基的功臣。最後,雍正來回和稀泥,甚至還提出要把年羹堯的一個兒子過繼給隆科多,讓兩邊親一親。

無奈顧此失彼,年羹堯和雍正最信賴的兄弟老十三怡親王允祥(胤祥)鬧出矛盾。雍正朝初期,允祥正負責追繳各省的財政虧空,而年羹堯以西邊打仗為由,拒不繳納,請求雍正幫忙豁免。

雍正答應後,仍舊夾在中間和稀泥。沒事就寄點小玩意給年羹堯,說都是十三爺賞的。可是年羹堯不領情,甚至回京時,還對老十三的府第出言不遜,說了些類似「金玉其外,敗絮其中」的混帳話。

和電視劇《雍正王朝》二人熟識的設定不一樣,實際上,年羹堯和老十三之間沒有什麼交情,雍正夾在中間太難受了,手心、手背都是肉,年羹堯怎麼總是讓朕這麼為難呢?

第三,自我定位出問題

年羹堯得勝還朝回到京城時,實在太忘乎所以。巡撫見了要下跪,王公見了要問好,他甚至不下馬。按年羹堯的說法,這是上任「大將軍王」的慣例。可是你的上任是誰啊?人家老十四是皇子!

最關鍵的是,別人愈捧,年羹堯愈忘我,不但炫耀功績,還插手中央各方事務。一時間謠言滿天飛,說年羹堯就是「隱形皇帝」,想幹什麼皇上都得准奏。

這話還傳到雍正耳裡,雍正還得特別出來當著年羹堯和文武百官的面闢謠。雍正說:「朕豈沖幼之君,必待年羹堯為之指點,又豈年羹堯強為陳奏而有是舉乎?」還說:「年羹堯之才為大將軍、總督則有餘,安能具天子之聰明才智乎?」

其實這話已經夠狠了,但年羹堯還是不在意,在雍正面前照樣大大咧咧地叉開腿坐著,沒有恭敬的樣子。

雖然沒有電視劇中「卸甲」的劇情那般僭越(劇中,雍正讓年羹堯的部下卸甲,但各部下直到年羹堯點頭後才遵命),但也非常過分。雍正的心情可想而知:朕對你好到如此程度,你倒真是絲毫面子也不留給朕啊!(延伸閱讀│他奉獻30年當到總經理卻「被退休」:離職前必須做的3件事,是風度更是格局)

於是,一場三步走的「倒年」活動就此開始

第一步,放風

先逐漸放風,表達雍正對年羹堯的不滿,告訴大家年羹堯即將失寵。再私下透過密摺,誘導各省官員參奏年羹堯。

第二步,羅織

雍正開始正式地公開表達對年羹堯的不滿,聞風而來的大臣特別「懂事」,紛紛上奏彈劾年羹堯。

第三步,換人

雍正祕密策反年羹堯手下大將岳鍾琪,架空年羹堯,隨後一道聖旨讓他去當杭州將軍。接著便把他的官職、爵位,從一等公一步步削到庶民。

之後將年羹堯鎖拿進京,以92條大罪賜他自盡。雍正三年末(1726年初),年羹堯被賜死,時年47歲。

話說回來,站在當事人的角度來看,被貶為庶民的年羹堯一定要死嗎?其實不一定。

年羹堯的貪腐問題的確嚴重,操作各種權錢交易,但在康熙晚年間屬於常態,只不過雍正決心在新朝整頓吏治,年羹堯的貪腐就顯得大逆不道。

即便如此,如果年羹堯不曾是雍正的寵臣,也不一定會死,正是雍正早期對年羹堯吹捧過度,滿朝皆知,最後卻在政治站隊、團隊團結等一系列問題上,慘遭年羹堯「啪啪」打臉。

於是,在這位「好面子」的雍正皇帝眼裡,年羹堯面臨的自然是必死之局了。(延伸閱讀│工作「含金量」是離職談判籌碼:但別在老闆面前表現「這態度」)