走進臺中清水,最先迎面而來的是風,帶著鹽分與濕氣,也刻劃出海岸線的變遷。當地居民習慣了這樣的風聲,藝術家卻看見了另一種語言——風既是能量,也是時間的見證。

清水走走藝術季今年邁入第二屆,由臺中市政府文化局主辦、亼光工作室策畫, 去年以眷村記憶喚起地方情感,今年以「潮生共境」為題,嘗試在自然與人之間尋找共存方式,將藝術化為行動,讓地方文化成為世代共享的公共價值。

公共藝術:讓自然說話

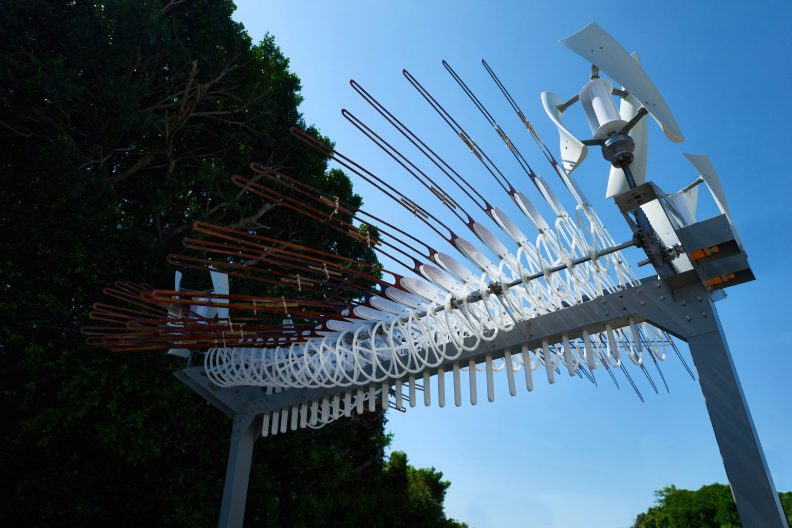

策展人方希文表示,今年主題圍繞臺中清水的風、海洋、土地與生態,構築一場關於地方與生命的共感敘事。設置於清水眷村文化園區廣場的《風形之脈》,藝術家賴英翔透過風動裝置,讓風化為可見的能量舞蹈。藝術家蔡咅璟創作的《招潮蟹之春》,將招潮蟹的求偶節奏與人類的音樂節拍並置,尋找跨越物種的情感共鳴。藝術家林資芬的《流變之景》,則以高美濕地為靈感,運用廢棄漁網與回收布條重新編織,讓海的形狀在陸地上延續;同樣擅長纖維藝術的鍾瓊儀創作的《浮生圓境》,以數百顆羊毛氈圓球構築漂浮景觀,並結合民眾共創,讓濕地的生命循環化為觸手可及的體驗。

新媒體藝術家張晏慈創作的《再見黑巧克力》,以數位投影再現候鳥黑嘴鷗的遷徙旅程,映照「再見」與「再也不見」的惆悵;藝術家黃英誠的《流域地誌》則以泥染與風的儀式回應大地的呼吸。這些作品讓清水的風、海、土與生態彼此呼應,也映照出人與自然的共生姿態——當觀眾走入其中,不只是觀看,更是一場無形的對話,重新學習與環境同行。

社區與教育:從觀賞到共創

這些作品背後,隱藏的是一場教育與社區的深度介入。藝術季將環境議題化為可觸碰的學習經驗。與社區民眾一同縫製、染色或組裝,使作品多了手作的溫度。居民不再只是觀眾,而是創作者,在參與的過程中,重新認識土地與濕地,並將這份感知化為記憶,留存在生活中。

城市策略:藝術如何成為品牌

對一座城市而言,藝術季是推動治理與產業的「催化劑」。它能帶來觀光人潮,提升地方能見度,更重要的是,透過藝術語言,把獨特的在地故事轉化為具備國際辨識度的文化品牌,這不只是藝術活動的成功,而是一種深具前瞻性的城市策略—藝術同時能是觀光資源、教育平臺,更是實踐永續的公眾參與行動。

藝術從來不是城市的裝飾,而是一種能夠凝聚社群、啟發教育、推動永續的語言。在風與潮的交錯之間,臺中清水正以藝術為筆,持續描繪一張屬於地方、也屬於世界的永續藍圖。

展覽期間 | 114年10月10日至11月9日

展覽地點 | 臺中市港區藝術中心與清水眷村文化園區

- 臺中市政府文化局廣告