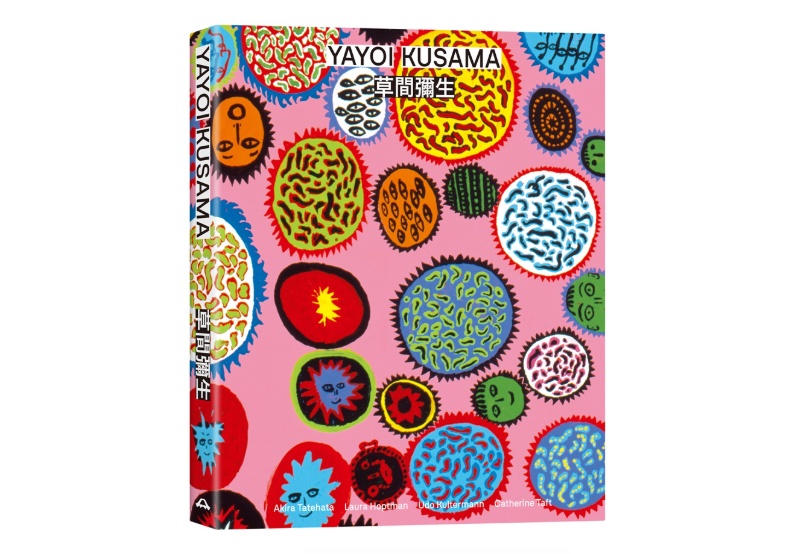

日本最受尊敬的當代藝術家之一:草間彌生睽違9年在台最大規模個展《草間彌生的「軌跡」與「奇跡」》,將於12/21(六)登場。你對草間彌生的印象是什麼?是作品中的南瓜和無限圓點?是作風狂放不羈的前衛女王?還是那個總是堅持不斷手繪重複圖案的刻苦藝術家?(本文節錄自《草間彌生 Yayoi Kusama》一書,作者:建畠晢等6人,一卷文化出版,以下為摘文。)

一切始於幻覺。

自從我懂事以來,自然、宇宙、人類、血液、花朵和其他各種事物就像陌生、可怕又神祕的現象一樣,深深烙印在我的視覺、聽覺還有心裡。

它們俘虜我的一生,始終伴隨著我。這些奇怪而詭異的事物,在我靈魂深處忽隱忽現,往往帶著一種近乎仇恨的執著追逐著我,多年來把我逼到了半瘋狂的境地。

唯一能讓我擺脫它們的方法就是控制自己,用鉛筆或顏料在紙上或憑記憶、或直觀重現這些「莫可名狀」的景象。它們在我腦海深處忽明忽暗,刺激著我,把我逼向憤怒的毀滅,因為我試圖弄清楚這些可怕的怪物到底是什麼。

由於當時的心理醫師不如今日來得普遍,所以對於每天困擾我的不安全感、偶爾出現的幻覺和幻聽,以及部分的聽覺損傷,我都一直保密,因為我害怕人們發現。

和外在世界的緊張關係也引發了我的氣喘,我卻求助無門。討論男女關係是種禁忌,人類社會中的事情大多籠罩在神祕之中,我和父母、社會之間的鴻溝也讓我抓狂;也許打從還在娘胎裡,我就已經感受到來自周遭的絕望。

畫畫似乎是唯一能讓我苟活於世的方式,也是我在絕望中所爆發出的激情。因此,我的創作源於原始的本能,與「藝術」相去甚遠。

當我還是個小女孩的時候,有一天,我發現身邊突然幻化出花朵,我害怕得全身發抖。花園裡幾百朵紫羅蘭將我包圍,它們帶著詭譎的表情,像人類一樣彼此交談。

才剛開始和它們進行精神層次的對話,我就對它們深深著迷,被吸引到絢爛奪目的幻境之中,遠離這個世界。我告訴自己,這不是幻覺,而是真實的世界,但雞皮疙瘩還是爬滿全身,我的雙腳也止不住顫抖。

當我試圖逃回家,即使內心不斷催促自己快跑,我的雙腳仍紋絲不動;我開始感到迷茫,覺得身心都被拖進未知的世界。

我設法回到家中的幽暗壁櫥裡,喃喃自問:「我害怕嗎?」卻意識到自己的聲音變成狗叫聲。我走到院子,想和狗說話確認一下。果然,我變成了一隻狗。我大吃一驚。

在一個詭譎靜謐的池塘中,在綠色的浮萍下方,有個影子在試圖勾引我的靈魂。我的靈魂被反覆捲入池塘,我差點因為踏入其中而溺水。

真是一段奇怪的記憶。難道這就是我的靈魂離開身體那一刻的寧靜嗎?在我的一生中,我被迫不斷在生死之間躊躇徘徊,無休止的被時間和空間給支配。

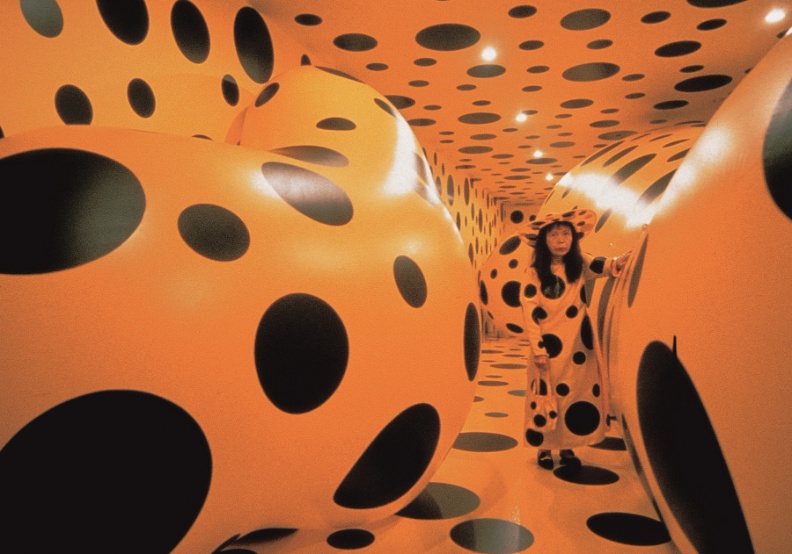

有一天,我看著桌上紅色花朵圖案的桌布,再往上一看,我發現天花板、窗戶和柱子上也都布滿了同樣的紅色花紋。我想,如果整個房間、我的全身和整個宇宙也都布滿這些圖案,我就會自我消融,被埋葬於無垠的永恆時間和絕對空間之中,化為虛無。

我告訴自己,這不是幻覺,而是現實。我嚇壞了,我必須逃離這裡,否則紅花的魔咒會奪走我的性命。我瘋狂的跑上樓梯,當我低頭一看,下方的樓梯一階一階的崩塌,害我摔了一跤,扭傷腳踝。

溶解與積累。增殖與破碎。自我消融的感受,還有來自無形宇宙的迴響。來者何物?我經常被一層細緻如絲綢般的灰色面紗包覆,我為此感到困擾。

這樣的情況發生的那天,人們退到離我很遠的地方,看上去變得渺小,我無法理解我和他們在討論什麼。在這樣的日子裡,我出門時會忘記回家的路,徘徊一陣後,我常常蜷縮在別人的屋簷下,在黑暗中靜靜度過一夜,試圖想起如何回家。

我失去了感知時間、速度和距離的能力,也不知道如何與人交談。最終,我把自己鎖在房間裡,變成一個更受控的「沒用的孩子」。

在現世和另一個未知的世界之間來回穿梭,我多次病倒,成為了藝術創作的囚徒。透過在紙張和畫布上作畫,以及製作怪異的物品,我漸漸開始重複創作能反覆呼喚我靈魂棲地的作品。

對我來說,這些經歷並非迎合潮流的創作,也不是一時妥協的權宜之計,就像變色龍會根據其環境改變膚色一樣,這是源於我內心所湧現的、避無可避的創作慾——這是一種召喚⋯⋯。

處在不愉快且令人痛苦的家庭氛圍中,我所能想到的只有繪畫。由於完全沒有社交能力和一般常識,我和周圍的人總有摩擦。隨著四周對我的指責增加,精神負擔和不安全感日益加重,我的未來也因此顯得更加黯淡。這些事件的累積,漸漸使我的心靈變得野蠻和遭受摧殘。

從「女性該如何獲得幸福」的角度出發,母親堅決反對我成為一名畫家。在當時的社會條件下,母親或許是認為「女性畫家沒有前途」,猜想我在老年時會貧病交加。

此外,由於我封建守舊的家庭仍固守「畫家和演員同屬乞丐之流」的刻板印象,母親對我整天除了畫畫什麼也不做的行為感到非常憤怒,常常踢翻我的調色板,有時我們的吵架也會因此演變成肢體衝突。

我的作品多得都快要疊到天花板,我腦海中的畫面仍像火山爆發一樣不斷湧現。因此,如何得到足夠的畫布、畫紙和顏料就成為一個難題。我用盡一切方法,到處奔波尋找。

由於我出道的身分特殊,在眼光狹隘的日本藝術圈中,我被放在一個相當微妙的位置,孤立其外,「她瘋了」的謠言甚囂塵上。

我的家鄉兩側是高聳入雲的日本阿爾卑斯山,傍晚時太陽早早就隱沒在山巒之後。那些沐浴在陽光之下的群山外面,還存在著什麼呢?懷抱對未知世界的好奇心,讓我有了想要親眼看看異國景色的憧憬。在一個晴朗的日子裡,我飛越太平洋,實現了前往美國的願望⋯⋯。

我只想盡我所能,呼吸所處時代的活力,並向著未來綻放出一朵鮮紅色的花,就像蠶吐絲結繭、像蝴蝶飛過田野山巒尋找安息之地,或像開滿紅色和紫色花瓣、象徵自己還活著的花朵一樣。

然而,歷史清楚表明,這樣的花朵在任何時代都會被視為異端。我所做的一切,似乎都會在不知不覺中引發誤解和醜聞,我愈是認真,和外在世界的關係就愈是惡化。

身為一名前衛藝術家,我對自己所作所為在社會上造成的結果一直感到痛苦。在我們面前矗立著一堵代表既有體制和各種限制的高牆,以及大眾的虛假、對政治的不信任、人性的喪失和紊亂、大眾媒體的暴力、環境汙染⋯⋯人類精神上的墮落不斷遮蔽我們眼前光明的未來。

我堅信,藝術的創作哲學最終會在孤獨的沉思中誕生,並從沉靜的靈魂中昇華,在五彩斑斕的光輝中閃耀飛舞。

(延伸閱讀│草間彌生個展在台灣!從《南瓜》到《無限鏡屋》探索「圓點女王」的前衛魅力)