實踐大學設計學院以科技驅動設計跨域整合,成立前衛創新的實驗設計基地,培養更「混種」也更「接地氣」的設計人才。

以「設計」專業著稱的實踐大學,設計學院歷史悠久,更是國際知名的一流設計校院。無論是服裝設計、建築設計、工業產品設計及媒體傳達設計學系,皆是不少一心嚮往設計學生的第一目標。

設計學院結合理論與實務、獨樹一幟的跨領域課程、設計技能與師資陣容,加上學生優秀的創造設計思考與實務,更為學界、業界孕育出無數學術菁英與優秀人才。

然而當AI、大數據為各產業帶來快速進展之際,科技與設計的融合將成為未來發展的趨勢。實踐大學設計學院院長許鳳玉表示,「面對AI化、少子化、全球化的同時,我們更要思考接下來的20年,世界需要什麼樣的設計人才,因此我們建構Vision BASE實驗設計基地,提出了『跨域創新』,希望進一步培養學生掌握相應的技術能力與更開闊的設計視野,這也是未來設計人才必備的素養。」

數位科技讓舞台更開闊

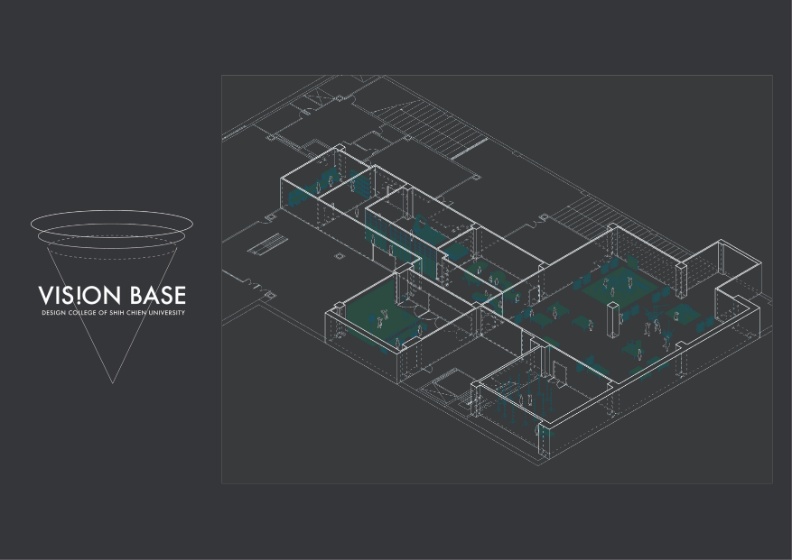

為融入「跨領域」與「推測未來」的思維,設計學院透過「Vision BASE」的主導,打破不同領域的知識高牆,落實跨域合作與創新的可能,相互融合成為新型態「有機混種」思維的跨域合作平台。

許鳳玉強調,「Vision BASE」除了以學生學習為導向、深化基礎教學外,也以永續發展與社會責任為核心,推動四系跨域學習機制,並透過數位環境的跨域實作,加強系與系之間的合作與互動,形成創新設計團隊、共同參與議題合作,以達多元學習的目的,真正打破科系界線,讓設計學院四系師生在基地產生更多可能。

推動「Vision BASE」的計畫主持人之一、實踐大學媒體傳達設計學系主任陳威志Rex表示,「過去設計科系主要以傳授軟知識為重,面對當今趨勢,現在則要結合數位性與素材性,透過數位工具強化未來競爭力。」

因此,積極建置數位環境,規劃如機械手臂、生物製造實驗室、動態捕捉系統、3D數位設計工具等,以因應未來產業的不同面貌,並讓學生在數位科技加持下,培養快速解決問題的能力。

Rex強調,經由各項專業設備的搭配建置,將可成為設計學院未來智能化、媒體化、社群化發展的重要基礎,並且有助於在產學或跨校合作上,建置學研產合一的學習環境,例如,服裝設計學系與獸醫系合作,運用「數位織造」的技術製作狗的輔具,或是媒體傳達設計學系利用3D Scanning技術幫助獸醫創建動物骨骼標本資料庫等,開創新的跨域整合契機。

跨域創新儲備整合溝通力

「老師除了必須要有跨域思維與專業,也要跨系一起開課,彼此有機會交流不同脈絡的思考內容與框架,慢慢去形塑出創新的特色課程,我想教學的豐富度與創造性將是無可限量。」

許鳳玉也認為,跨域學習不僅讓學生互相交流、激盪創意之外,更重要的是讓學生學會如何與不同領域、不同想法的成員合作,解決過去業界設計師過度重視個人主義,而忽略產業分工合作重要性的問題。

實驗設計基地預計今年8月啟動,空間、設備與課程將陸續且迅速到位,未來更希望整合各界資源,積極與產官學研等單位進行產學合作與創新研發,並透過大數據成立設計資料庫,培育具前瞻性及競爭力的臺灣設計產業人才。

同時也因為看見跨界產生的巨大能量,實踐大學設計學院的終極目標之一,就是希望未來朝向跨域設計、整合教學邁進,突破傳統修課規則,培養出視野更宏觀、彈性更大、能找出問題並提出創新解決方案的整合型人才,才能適應環境快速的改變。

面對瞬息萬變的未來,年輕世代除了擁有強大的職場即戰力外,還要比別人更能洞悉未來的問題。實踐大學設計學院透過跨域創新計畫與Vision BASE實驗設計基地,打破學科壁壘、全面拓展創造性,透過數位科技來開啟創意設計的無限可能,既能發揮社會影響力,也能培養學子面對各項挑戰的適應力與解決力。