編按:

2019年5月,又被稱之為通訊界「小諾貝爾獎」的馬可尼學會青年學者獎頒給了台灣囝仔黃敏祐。跳級讀博士的他,從一個5G技術的入門研究者,短短不到5年,突破長期技術發展瓶頸,他的研究成果,已超越未來6G技術預期值的1千倍水準。

(本文摘自《勇闖天涯 翻轉人生:寫給年輕人20個築夢踏實的故事》一書,以下為摘文。)

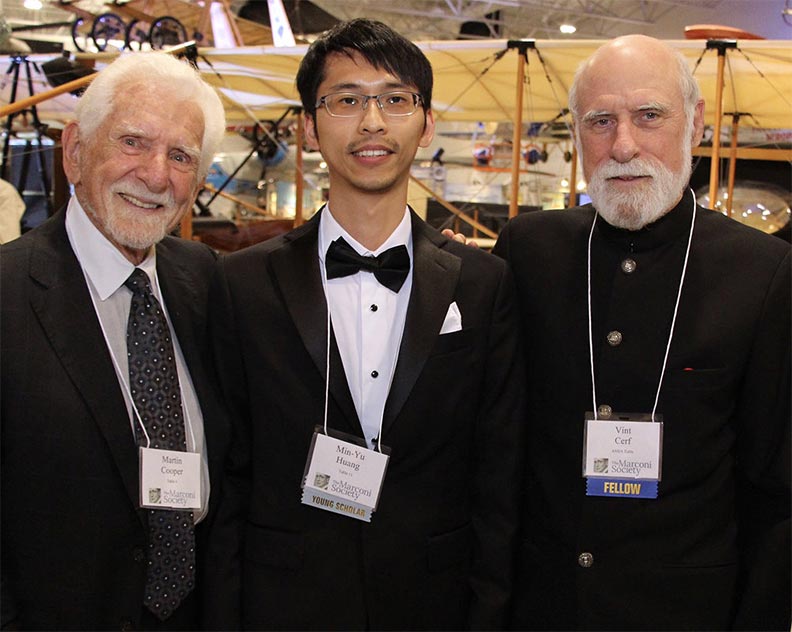

2019年5月13日,在全球通訊技術研究領域享有盛名的馬可尼學會,於美國史丹佛大學頒發馬可尼學會青年學者獎,就讀喬治亞理工學院博士的黃敏祐,為此屆獎項的獲獎人,他也是有史以來第一位來自台灣的獲獎者。黃敏祐在致感謝辭時提到:「我從沒有想過,憑著個人的研究,可以讓國際更認識台灣。」

馬可尼學會所頒發的馬可尼獎,被稱為通訊界的諾貝爾獎,多位在全球通訊技術發展歷史中具有重要貢獻的科學家,都曾獲得此一獎項。至於馬可尼學會青年學者獎,則是頒發給年紀小於28歲,並有傑出成就及貢獻的年輕科學家,因此素有小諾貝爾獎之稱。

從一個5G技術的入門研究者,短短不到5年,黃敏祐將數學、高階物理、創新電路設計融入在自行開發的晶片上,透過他發明設計的全新反饋系統,突破長期技術發展瓶頸,一舉達成能在0.001毫秒內自行偵測校準,並快速建立可靠通訊鏈結的研究成果。

0.001毫秒是什麼樣的概念?目前全球已開發出的技術,最快反應時間是10毫秒,5G技術標準中所規範的超可靠低時延(URLLC)標準是一毫秒,而目前還在發展初期的6G技術,被預期可能提出的URLLC規格理想值為0.1毫秒;至於黃敏祐目前的研究成果,已超越未來6G技術預期值的1千倍水準。

新技術讓高階自駕、遠距手術不是夢

黃敏祐的研究突破,正是未來關鍵技術所在。因為如今的高頻行動通訊技術,是將幾百、幾千個天線訊號集中,傳到更遠的距離,但在高速移動環境下,難度極高。黃敏祐以一個簡單例子說明:「就像雷射筆很容易指到一個靜止物體,但若有千百支雷射筆,要同時指到同一個高速移動的物體上,這有多難?」

而他也發現解決方法,並在實驗室中證明理論,甚至自行設計電路與程式,開發出可驗證系統功能的晶片。 黃敏祐所達成的0.001毫秒傳輸時延紀錄,代表未來可以在高速傳輸的環境下,進行更複雜的運算與傳輸,從實際應用面來看,無論是更高階的自動駕駛,到導入大量人工智慧機器學習的物聯網應用,都成為可能實現的境界;而且不只限於通訊領域,即使遠距手術也將不再是夢想。

靠著極具創意的技術創新,讓黃敏祐敲開全球通訊技術研究殿堂馬可尼學會大門。他充滿雄心壯志地說:「我現在已經成為馬可尼學會的一員,也設定了未來5年、10年的目標,將貢獻更多創新通訊技術,向馬可尼獎得主的成就邁進。」 敢跟全世界科學家競爭的膽量1991年生的黃敏祐出身南投,台中一中畢業後考上清華大學電資學院。大學時期的他,除了學業之外,還參加許多社團活動;但這些課外活動並沒有影響他的學業表現,2013年,黃敏祐仍以第一名成績畢業。

黃敏祐說:「我要求自己每堂課都必須要聽懂80%,下課至少要問懂10%,然後10%靠自修。我從小就是一個會不斷問老師問題的學生,到了美國也是這樣。很多人說國外的教育環境比較自由開放,但以我的經驗來看,台灣的教育環境還是很好的,資源其實都在,就看你自己願不願意用。」 在黃敏祐就讀清華大學電資學院時,當時的系主任、電機系特聘教授徐碩鴻給了黃敏祐非常多的指引。徐碩鴻曾經在一次採訪中提到:「黃敏祐最難得的一點是,他的志向很高,也有膽量跟全世界科學家競爭。」

清大畢業,直攻美國頂大博士

在老師眼中「很有膽量」的黃敏祐,大學畢業時也的確選了一條沒人敢走的路:直接申請美國頂級大學直攻博士。在那一年,清大電資學院總共有150名畢業生,10個人出國留學,只有黃敏祐一個人直攻博士。

以清大電資學院第一名畢業的優異成績,讓黃敏祐幾乎可以申請到所有台灣或美國一流大學研究所碩士入學資格。當時「念完碩士,進業界工作」、「念完碩士、再念博士」是非常普遍的選擇,但黃敏祐說:「當時有好幾位老師強烈建議我不要申請台灣或美國的碩士班,申請美國的博士班就好。他們認為如果沒有抱著破釜沉舟的想法直攻博士,那很可能是去念個碩士,或者直接去科學園區上班。但這不是我要的生活,我想要有更多不同的可能,就應該做出不同的選擇。」

黃敏祐後來獲得了包括美國喬治亞理工學院(全美工程前5名)、德州大學奧斯汀分校、普渡大學的博士班入學許可與獎學金。2014年8月,他進入美國喬治亞理工學院攻讀博士,並在2019年順利取得博士學位。

跳出舒適圈,用硬實力跟全球精英競爭

看似順利的博士班申請過程,背後其實有著激烈競爭的現實。

黃敏祐很有感觸地談到,相較於清大、交大,台灣很多大學幾乎沒有人要念博士班,更沒有人想出國念書,國外大學收到來自台灣的申請入學學生愈來愈少,學校或教授也就更難有機會認識台灣的學校,或是認可台灣學生的能力。如今,國外很多人提到清華大學,會想到北京清大而不是台灣清大,這是必須正視的問題。

不論什麼時候,都應該好好投資自己,想清楚自己要的是什麼,千萬不要隨波逐流,應該在每一個階段突破不同的自我。

而初到美國的黃敏祐,其實經歷過一段非常辛苦的歲月。由於是大學畢業直攻博士,許多研究所課程必須自己補上,當時黃敏祐經常在實驗室工作到凌晨,然後回家繼續讀書。

他說:「在實驗室工作挑戰很大,第一名畢業並不足以證明實力,因為有來自全世界的優秀人才跟你競爭,那時在實驗室最常聽到的話就是『move fast』,必須靠實際的研究成果證明自己,所有技術研究與創新想法,都必須有完整的推導與驗證過程。」 這段「血汗爆肝」的過程,甘苦冷暖不足為外人道,但黃敏祐很清楚知道自己要達到什麼目標,這也是支持他繼續下去的動力。很多人認為念博士是身處學術象牙塔中,但黃敏祐卻認為這是一段社會化的過程,特別是在美國大學,在老師的實驗室裡工作,研究成果必須能量化,才能證明自己。

對於目前成果,黃敏祐認為要歸功於許多人的幫助,他說:「我母親經常告訴我,一定要學會感恩,因為不是每個人付出一樣的努力,都能得到跟你一樣多的收穫。」 從克服種種難關取得獎學金直攻博士,到選擇一個不被看好卻能做出成績的研究題目,不到30歲的黃敏祐,成就來自從不畫地自限的自信。

他引用同為馬可尼學會成員、馬可尼獎得主,也是手機發明人Martin Cooper的一句話:「The best way to get people to think outside the box is not to create the box in the first place.(富彈性沒有框架的思考,往往是創新和改變人生觀的開始)」期許自己也鼓勵台灣年輕學子——跳出舒適圈,和世界競爭,就能讓世界看見台灣。

(文/陳慧玲)