科技變革翻轉了製造業的生態圈、工業4.0技術更帶動供應鏈的轉型,也改變企業的未來競爭模式,與此同時,在堂堂進入智慧製造時代之際,臺灣企業也面臨嶄新變局,為加速智慧製造解決方案落地,需要產、官、學三方攜手,打造互助互榮生態圈,從制高點看臺灣製造未來的發展。

一直以來,製造業在臺灣的經濟發展歷程中扮演著相當重要的角色,在歷經勞力密集型產業、技術密集型產業等多次的挑戰及轉型,如今智慧製造的概念,將為臺灣製造業提供一個新解方。

從推式生產變成拉式生產 彈性即時滿足少量多樣需求

談及傳統製造與智慧製造最大的差異,企業綠色競爭力聯盟會長白光華直指,「以美中貿易戰為例,它所造成的貿易摩擦現正改變全球製造業的生產布局,供應鏈轉移的熱潮改變市場環境,除此之外,舉凡各國的關稅、原料、通路等,也成為新的市場變數,製造模式也從過去的批量生產,變成少量多樣,而為了符合市場需求,反應速度的提升,也就是彈性,就變得十分關鍵。」

(圖說:技嘉科技導入智能料捲儲存系統,降低人員出錯率,提升作業效益。)

(圖說:技嘉科技導入智能料捲儲存系統,降低人員出錯率,提升作業效益。)

也就是說,進入智慧製造的時代,製造業的運作方式,將從推式生產轉變成拉式生產,而在全球新智造的新戰場上,企業也必需具備兩種新決勝實力,分別是要能掌握終端顧客的需求並創造價值,同時以彈性、即時的方式,滿足少量多樣的客戶需求。「所以在這樣的情況下,採購、供應鏈,甚至生產及管理模式都需要改變:因為訂單隨時會變,企業要從產品設計開始就模組化,供應鏈所提供的零組件也需標準化,讓供應商成為生產線的一部分,才有機會取得快速反應市場需求的彈性。」白光華說。

針對製造業痛點 落實智慧製造應用

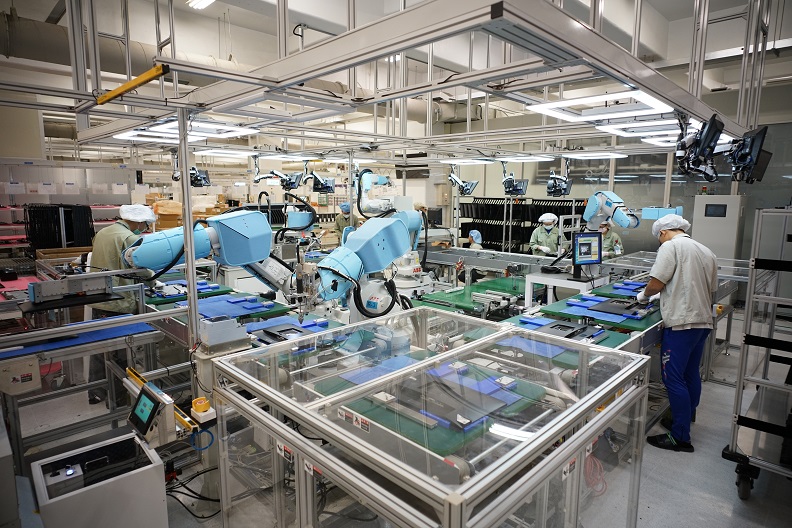

(圖說:佳世達科技透過劃分工作區域,達到人機協作。)

(圖說:佳世達科技透過劃分工作區域,達到人機協作。)

要達到生產上的彈性,自動化是基本功。作為全臺第一家取得人機協作安全認證的智慧工廠,佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶分享,「掌握製造業者最根本、最亟待解決的問題,才是智慧製造適合的切入點。」因而在面對產品生命週期變短、缺工和少量多樣等趨勢下,佳世達特別提出「高彈性布署」、「低空間需求」、「臺灣第一符合安全認證」的人機協作規劃方案,可滿足既有工廠原地升級,以及新設工廠完整布署之需求,增加生產線彈性,更重要的是,能在安全前提及可視化管理系統運作下,協助企業建置人機協作智慧工廠。

此外,佳世達在擘劃智慧工廠,「是先以自家工廠為實驗場域,驗證解決方案的可行性再向外推動,成為我們的競爭優勢之一。」黃氣寶表示,「同時,佳世達也以聯合艦隊,攜手友通、維田、其陽、聚碩、羅昇及明泰的解決方案 ,讓生產流程全面性可視化管理,再透過數據收集與分析持續檢視並改善效率,最終目標是將方案模組化、應用到不同產業場域。」在這個打群架的時代,佳世達也和台北市電腦公會,及新漢智能等其它13間智慧製造解決方案業者共同成立「智慧製造推進器」,提供智慧工廠導入及諮詢服務。

跨界合作截長補短 善用政府資源降低投資門檻

過去製造業著眼品質與產能,未來的製造業談的是智能、創新與客戶導向的產品與服務模式,所以智慧製造已成臺灣企業必走之路,從白光華會長及黃氣寶處長的分享,跨界合作將是箇中關鍵。「特別是當前智慧製造的技術現已不是問題,千萬別為智動化而智動化,而是要如何應用,為企業創造營收、創造利潤,才是重點。臺灣製造業應該重新思考製造業的意義,從管理議題為導向,務實地解決眼前的瓶頸,這並非單一企業就能完成,得藉由產官學及公協會的合作,打造出良性發展的生態系,才能真正做出具價值的工業4.0。」白光華強調。

他進一步表示,「對於企業而言,與學校及研究單位合作不僅能發揮截長補短的效果,更是一個絕佳的實驗場域,而政府及公協會也扮演關鍵角色。」像是台北市電腦公會便協助技嘉科技,獲得許多專家學者在智慧製造的推動建議,並取得經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」的資金挹注,一方面可以加速內部專案進行腳步,縮短時程;一方面可以取得外部專家學者建議,提高成功機率;善用公協會的力量,促成供應鏈成員進行垂直整合,達到生態系成員多贏。

臺灣製造業廠商除了要面對消費者需求的快速變化,也要面對全球貿易競局所造成的政策不確定,期望企業能加快落實轉型升級,從掌握終端顧客需求、產品設計及生產的智慧化、到與供應鏈攜手合作,以創新的生態體系,在激烈的全球市場競爭中搏得一席之地。

(經濟部工業局廣告)