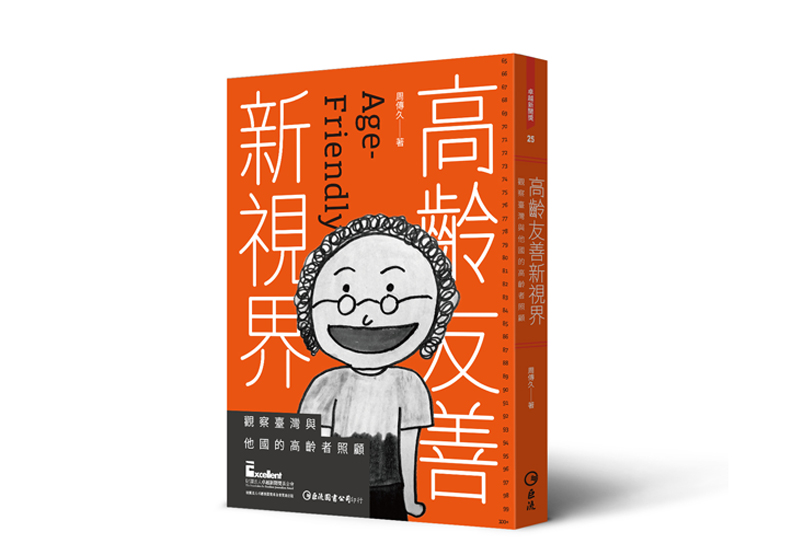

在民主社會裡,對自己的健康負責,是種公民素養。因此政府規劃長照政策時,應多在健康促進上下功夫,讓民眾培養自主維護健康的意識,如此才不會造成無謂的浪費。(本文節錄自《高齡友善新視界》一書,周傳久,巨流圖書出版。)

延緩老化,人人有責

2006年芬蘭國會未來委員會制定長照政策時,發表過詳細的政策論述,其中第一頁就提到,未來政策首要是讓民眾體認到,自己對延緩老化有責任,而政府的資源分配和政策,需與老人共同努力。

2014年丹麥出版新的照服員教科書,第一章不是長照政策,而是「什麼是照顧?」當中明確指出,專業照顧就是支持老人獨立自主,追求健康和延緩失能,「以病人為中心」意思就是「健康促進是以民眾為中心」,這不是投其所好,而是要民眾懂得照顧自己,別人再來協助。在挪威,推動每日復健計畫,也和其他北歐國家一樣,第一步就是和失能老人溝通,讓照顧者和老人一起努力改善身心現況,健康不是政府的事,更難想像要送禮物求你追求健康。

以上種種說明了,民主社會裡自己負起健康的責任,是一種公民素養,什麼都寄望別人,只有「前方吃緊,後方緊吃」,再富裕的社會也撐不住。

國內從十多年前迄今,對他國優質的照顧羨慕不已,因而考察不斷,但結論總是:「○○國家因為有錢,所以可以如何如何,我們預算不夠,因此很難如何如何……」至於別人在教育和健康促進當中,花了多少心思,鼓勵人人為自身健康負責的意識,則都略而不提。

(延伸閱讀│丹麥人4點就下班,競爭力卻世界第一?「人生優先順序」是關鍵)

打針送菜,變相鼓勵貪便宜

讓人為自己負責,是在尊重、彰顯人的尊嚴。年年送禮物求人重視健康,把人民當成愛貪小便宜的人,這種宣傳方式是否有輕視民眾之嫌?

幾年前,中央政府政績逼得緊。流感撥下來的疫苗有時效,又要績效,變成打預防針送高麗菜,以致有些老人為了青菜,還想重複打針……就是因為送東西模糊了價值,才會有這樣荒謬的期待。現在地方衛生首長已經換人,但打針送禮物的施政方式依然持續,只是高麗菜變蘿蔔而已。

這樣的風氣代代相傳,儼然變成地方拼績效,和推動計畫最速成的手段。官員到社區宣導登革熱防治,看到民眾院子有積水盤,勸導倒掉,民眾反問:「有補助嗎?」為何有這種提問?歸根究底,恐怕還是因為民眾覺得政府會來,就是想要求他們配合,自然期待可以拿好處。

(延伸閱讀│怕缺錢,卻不怕錯過人生體驗?擁有「這資產」才是真正的富人)

改變臺灣,

從改變思維做起展望未來,臺灣老人人口勢必遞增,如果今後政府,還只是單向求大家追求健康,以臺灣有限的醫療資源,怎禁得起龐大的資源浪費?已經愈來愈疲憊的照顧量能又怎能改善?

政策理念主導策略和資源配置,也影響幾年後臺灣會變成什麼樣子。當臺灣推行長照2.0的時候,是否也應多花些力氣,想想該如何讓大家為自己的老年負起責任?不管是針對強壯的青年、健康的中年、初老的老年,至少給福利時,就應同步思考,引導大眾對自己的健康負責,這正是目前北歐推動長照的核心價值之一。

因人口高齡化,希望人人及早學會為自己負責,政府也能提出鼓勵這種觀念的政策。例如怎樣將健康促進,結合老人的生活和文化背景,讓大家覺得有參與感;或者多聽老人的生活期望,讓健康促進能依老人的夢想來進行。

這些都是逐漸讓人負起責任的方式,也是其他國家能人性化延緩失能的重要因素。期待未來,能有帶動民眾自發負責的健康促進計畫,倘若因為這樣的措施,能讓民眾興起城市光榮感,不是很好嗎?

(延伸閱讀│一個人如何快樂獨老?「這件事」不求人,才老得有尊嚴)