在討論壓力的特性之前,要釐清一件事:壓力是一種適應性反應,也是身體的警報系統。體內總是有腎上腺素,而這裡討論的是「額外」的腎上腺素,壓力的產生有兩個目的:啟動生存機制、接著釋放其產生的能量,擺脫壓力來源。壓力的大小和持續時間,決定對身心的危害程度。當然壓力是有好壞之分的,比如處理災難和規劃婚禮的壓力就不一樣。

好的壓力會不會讓人「嫌多」?就生理機制而言,興奮的原因並不重要。當身體察覺到能量需求時,就必須產生能量來滿足。至於我們是否享受有壓力的活動過程,其實是次要的,所以就算某人受到的壓力是正面的,也可能因此死於心臟病。因此好的壓力太多也不是什麼好事。

壓力的好壞之分,等於對壓力事件的體驗程度。當資源需求愈逼近我們的能力極限,就愈容易被視為負面壓力。換言之,做自己能掌控的事或喜歡的事,就是在承受好的壓力,而做自己不喜歡、或者能力之外的事,就是在承受壞壓力。然而這只是我們自己的心理評估;在這兩種壓力下,身體的生理狀態是一致的。即便是好的壓力,也可能會過度消耗身體,因而損害健康——除非我們不認為它是壓力。

壓力通常被歸咎為各種疾病的元凶,甚至是癌症,其實這是一種誤解。造成身體問題的原因並非壓力本身,而是壓力對免疫系統產生的影響,壓力會削弱身體的抵抗力,身體就沒有資源對抗疾病,然後免疫系統便屈服於癌細胞的侵襲。

就實際上來說,這聽起來還是像壓力造成的,然而不同之處在於預防。如果你意識到自己正處於高壓狀態,那麼在免疫系統對抗侵襲之前,就能想辦法減緩壓力。

請大家務必面對這個現實:壓力症狀並非敵人,而是盟友。

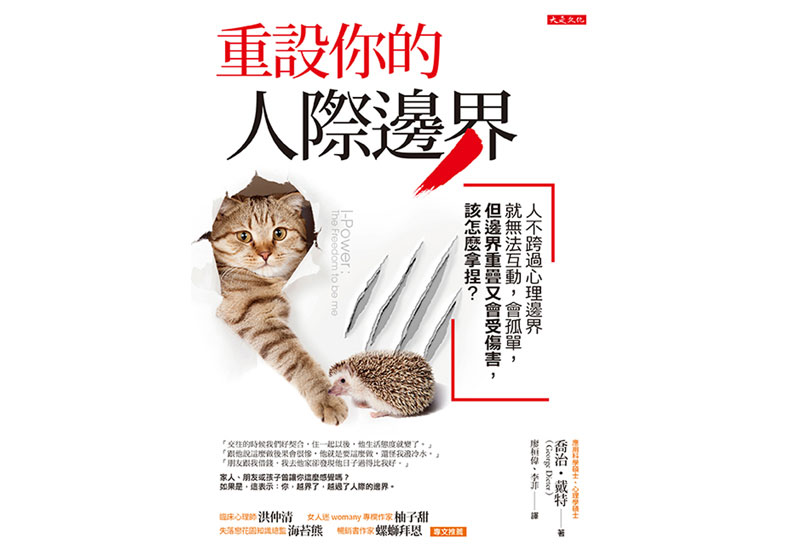

本文節錄自:《重設你的人際邊界:人不跨過心理邊界就無法互動,會孤單, 但邊界重疊又會受傷害,該怎麼拿捏?》一書,喬治.戴特著,廖桓偉、李菲譯,大是文化出版。

本文節錄自:《重設你的人際邊界:人不跨過心理邊界就無法互動,會孤單, 但邊界重疊又會受傷害,該怎麼拿捏?》一書,喬治.戴特著,廖桓偉、李菲譯,大是文化出版。