可以想像成,

撿到精明的漁夫網下,

僅存的漏網之魚那種驚喜。

撿漏,意指以極低的價錢購得物超所值的物品。

所謂極低價錢,要多低才叫低?這要講到一個概念,叫做「C/P 值」,英文原為Price-performance ratio,意為性能與價格的比值,在非正式場合,通常簡單寫為「CP 值」(Capability /Price)。CP 值越高,表示越物超所值。一顆蘋果賣五元,以現在物價而言CP 值很高;一顆蘋果賣五千元,無論它再怎麼好吃,CP 值都算低,不值得買。

買舊書也是如此,若能以期望的價錢略低的金額購得,CP值夠高,那叫撿便宜;若以遠低於期望價錢的金額購得,CP 值高到破表,那叫「撿漏」─大抵可以想像成,撿到精明的漁夫網下,僅存的漏網之魚那種驚喜。

撿漏是藏書家之快事。可在書話文章中很少見作家提及撿漏之故事,原因可能是:一、暗爽不可讓人知,讓人知則引起嫉妒。二、低價買入不可讓人知,讓人知則該書無法哄抬售價。三、撿漏不可讓人知,讓人知則對賣家名譽有損。四、撿漏的機會本就罕見,沒那麼多撿漏的經驗可寫。

「撿漏」故事鮮有人提,我寫這檔事應該不會撞題,但這種故事其實人人愛聽(至少我很愛聽),我就紀錄些撿漏的故事。我一來信任諸位方家雅量、二則反正藏書不擬販賣、三則不透漏賣家身分,無損己彼,又能增添讀者茶餘飯後的談資,何樂不為。

前些日子與家母在臉書傳訊息,她說:「你爸剛剛去撿了漏,高興到一直跳。」我連忙詢問老爸撿了啥漏,他說是《支那語大詞彙》(石山福治編,東京:文求堂,1925 年),一本跟磚塊差不多厚的老中日詞典。當時老爸拿去櫃檯問價錢,櫃檯回應曰:「八⋯⋯」在那百分之一秒內,老爸直覺是八千,正想放下,在電光石火間轉念一想:「不對,搞不好是八百,如果是八百就可以拿。」說時遲那時快,店員已經將下一個字吐出:「⋯⋯十。」老爸差點當堂樂得哈哈大笑,不敢再問,丟下八十元飛奔而去,騎車回家路上把《快樂的出帆》唱了又唱。

父親雖然樂得把這故事一晚向家母連提六遍,不過我聽了卻異常冷靜。因為比起這個,我倒覺得多年前家父撿的漏,才是大漏。

《支那語大詞彙》是一本中日辭典,吾家並不專攻訓詁學或字典編輯,其實也就是書架又多了一本「我不知道我買那本書幹嘛」的書而已。吾家父子真正興趣放在本土文獻上面,有時在網路拍賣,父子分隔兩地不小心還會搶標同件商品。

「爸!欲結標彼張相片,你莫閣出價矣,你無看著彼帳號是我是毋?」

「喔是你喔,我曷知?攏英語我也看無啊。」

有一回我們相中李獻璋的《臺灣民間文學集》(王詩琅發行,1936 年),在網路拍賣砸下重金準備與眾多藏家廝殺,結標時間結束,價錢升到五千餘,仍無人達到底價,宣告流標。

想不到沒過多久,老爸在一家專賣過期雜誌和回收教科書的舊書店,連今天坊間的各種舊書店導覽書都忽略掉的地方,找到《臺灣民間文學集》。

天意乎?老爸微微顫抖地捧著這本書,仰天無言。昨日錯過的書,轉眼竟到眼前來。如今的問題只剩:多少錢?老爸多挑了幾本無關緊要的雜書作為掩飾,拿給老闆,老闆五塊十塊的數,翻到那話兒,頓了一下。

「這本古冊,較貴喔。」

早知逃不過老闆的眼睛!老爸準備迎接審判到來。「偌濟?」

「五百箍。」

說來老爸買書年資已滿半世紀了,在買書這方面他根本成精。他聽到這價錢,趕緊用一個咳嗽掩飾笑意,而且立刻做出反應,軟土深掘:「啥物五百,無啦,這本冊遐舊。」老爸堅定地說出一個不可置信的價錢:「三百啦。」

不過比起三百元買到《臺灣民間文學集》,我還是覺得這本書會出現在該舊書店較為不可置信。

這就是買家和賣家之間的攻防戰,比的是知識與情報。然而真正說起來,其實都是雙贏,沒有輸家;買家縱使撿到驚天大漏,對賣家而言,不可能賠本賣出,還是有賺。當銀貨兩訖的那一刻,賣家得到利潤,買家得到滿足,圓滿無瑕;賣家又有資金繼續進貨,買家又有撿漏的故事偷偷跟你說,還有比這更完美的事嗎?

雖然人們常說,舊書這種東西沒有一定價格,要視當時市場的供需法則和賣家心情而定;然而大略上來講,一定的「行情」還是有的。這也就是為什麼我在舊書店裡,常先翻翻舊書,再翻到封底看鉛筆書寫的價格,往往都和我預料的差不多─一言以蔽之,某本書乃至某種類的書,還是有一定的「行情」可以估計。

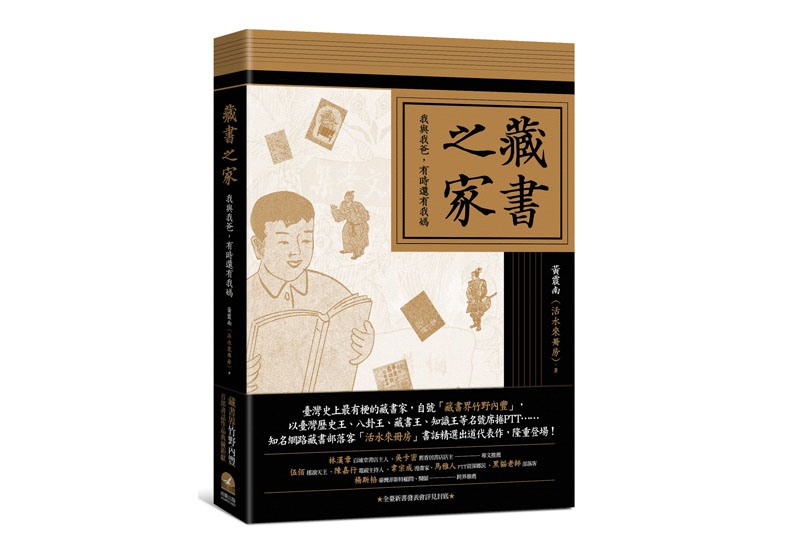

本文節錄自:《藏書之家:我與我爸,有時還有我媽》一書,黃震南著,前衛出版。

本文節錄自:《藏書之家:我與我爸,有時還有我媽》一書,黃震南著,前衛出版。