台灣年底「九合一」選舉將至,臉書、LINE、PTT等平台勢必成為攻防戰場。養帳號、網軍的議題也將白熱化,如何防止被假新聞攻擊,候選人需嚴陣以待。

自從2016年底,美國總統川普被質疑因「假新聞」而勝選後,假新聞瞬間成為全球話題。今年底,台灣將迎來含縣市長的「九合一」選舉,各界也很關注是否會出現川普現象?

在所有假新聞中,學界最關切的正是政治假新聞。台北大學法律學系助理教授黃銘輝坦誠,很擔心年底選舉出現意圖影響選情的假新聞。這和生活假資訊不同,例如某款牛奶傳出有問題,可以改買別款,事後證明是假消息,再換回來即可。但民主的選擇具有不可逆轉特性,更與人民福祉密切相關,值得關心。

近來,數位已成選舉行銷戰場,中正大學傳播系教授胡元輝認為,政治人物加以運用沒錯,重點在是否用惡質假新聞行銷?現在社群媒體高度發達,預料年底大家為求勝選,製造假新聞可能性很高。

其實,2014年台灣縣市長選舉時就已出現網路假新聞攻擊事件,今年底,會不會再發生,受訪者幾乎都一致回答「會」。

到底政治假新聞如何操作?一般民眾又該如何識別?

深夜爆卦、媒體跟進 再操弄輿情

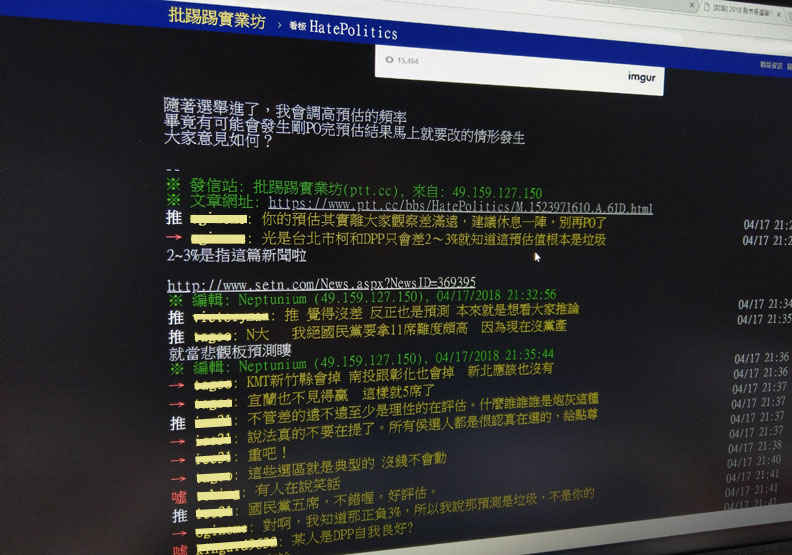

《遠見》經採訪調查後,歸納出操作擴散模式:首先,製作團隊會選擇在知名社群平台先爆卦,最好是在深夜3、4點間,標題偏向聳動、吸睛,內文多為穿鑿附會、似是而非,很快吸引鄉民討論。

數小時後,即時網路媒體會先引用,部分為了搶時效、衝流量,並未求證就先登出。網路發酵後,就會吸引報紙、電視台跟進。當各媒體陸續報導後,爆卦鄉民會將各種新聞的網路連結放在版上,帶來第二波擴散效益。

接下來,操作團隊會透過臉書、LINE等社群平台,持續轉發新聞,營造更多討論,直到晚間的電視黃金時段,政論性節目探討後,假新聞的輿情方向大致底定。

而且假新聞攻擊是有計畫地一波接一波,讓對手陷入澄清的輪迴中,無暇應戰。

文化大學廣告系教授兼主任鈕則勳說,傳統媒體加上數位媒體所產生的「共伴效應」,對被指涉者的殺傷力不容小覷。

他分析假新聞的操作脈絡,多從被攻擊者的個性或特質切入,讓人信以為真。例如運用連勝文「富二代」身分,操作他買地瓜即丟棄、坐飛機耍大牌、媽寶等議題。而針對生性節儉的立委黃偉哲,則編出他A助理便當、咖啡等情節。

一旦輿情定調,幾乎很難扭轉。不管辦記者會澄清或發新聞稿,成效都有限。「我發現網路的攻擊得回到網路上解決,」上屆台北市長選舉期間,飽受攻擊的市長候選人連勝文說出心得,許多鄉民既不看電視也不看報紙,傳統的回應方式根本無效。

今年投入台南市長選舉的黃偉哲,去年11月遇到「幹便當」事件時,也幾乎無力招架。他曾想在同樣平台發聲,卻沒有通路與帳號。「回擊也不是,不回應也不是,怕在社群澄清又爆開,讓更多人知道,就像滅火時,拿錯油就很恐怖了,」他說出許多人畏懼社群平台的心聲。

即便提起訴訟,多數於事無補。三年多前,連勝文也對散布假新聞的人提告,一年半載後,都不了了之。「傷害已造成,我們也沒有得到公正裁判,有什麼用?」他忿忿不平。

讓政治人物告也不是、不告也不是的,正是泛稱的「網軍」。通常會在網路發消息的有兩種,一種是熱心的死忠支持者(不支薪的義勇軍),一種是政治人物專門聘雇的。

最常被點名有龐大網軍的就是台北市長柯文哲。今年4月下旬,知名作家吳祥輝就在社群媒體爆料,柯文哲團隊有人專門在PTT帶風向,他並嚴厲批評這群網軍。不過柯文哲回應,「他(吳祥輝)有寫科幻小說的能力」「有些爆料是錯誤的」,還說「我研究過網路世界,沒人可以帶風向,沒有那麼厲害。」

其實,選舉期間,抹黑造謠早已司空見慣,為何這兩年成熱門話題,「議題製作所」共同創辦人錢念群說,差別就在「網路」。社群平台快速崛起,讓假新聞的散播力無遠弗屆。

臉書、LINE、PTT等創設的初衷,是讓各界有陳抒意見、相互討論的舞台,卻意外被有心人當成操作平台。

每當選舉旺季一到,這些平台就成攻防戰場,有人從去年就開始養帳號、買帳號,坊間專售帳號的公司也因應而生。上網搜尋露天、蝦皮、奇摩等拍賣網站,就會出現販售LINE、PTT、FB帳號的公司。例如《Ptt-King》專售PTT帳號,網上直接秀出購買價,例如登入30次148元、300次是1417元、1620次是8117元。「我已登入3000次,換算至少1萬5000元吧,」一位資深PTT鄉民開玩笑說,缺錢時可以考慮轉賣。

近兩年,臉書的爆料公社迅速崛起,甚至凌駕PTT。一位政治公關公司的主管透露,PTT多為議題式的深入探討,擴散度有限,5000人瀏覽就很多了,但爆料公社都是幾萬、幾十萬、甚至上百萬轉傳分享。光爆料公社粉專就有274萬位粉絲,臉書社團成員也有161萬人。

「爆料公社臉書社團的帳號,擁有發文權的更是一號難求,比PTT還夯,」這位主管邊說邊上網,隨便找一篇爆料公社粉專的發文,都有4000則留言,2萬3000個按讚數。

為何政治人物要買帳號?主要想掌握網路的發文與引導權。最常見手法,就是爆卦似真似假文章後,運用手上帳號帶風向,一般鄉民登入時,如看到很多留言與自己不同,多數不敢表態,造成「沉默螺旋」效應。如果被攻擊者有足夠帳號,就能推文,平衡對自己不利的留言。

花數百萬元養帳號 才能「帶風向」

但養帳號要花時間,極少數人會慢慢養,多數在選舉時,才委託公關公司操作,但也並非人人都養得起,至少要花數百萬,才能起到帶風向效果。

去年,有政治人物想選市長,找公關公司評估後,建議要有七萬個社群平台的帳號,才能達到宣傳與防禦效果,他聽完後,隨即打了退堂鼓。不過,還是有很多人投入選舉,正緊鑼密鼓備戰中。

目前各政黨預估年底勢必會掀起一波假新聞大戰。「大家一定會用盡各種手段,你輸了,我才能贏啊,」公關公司主管一針見血地說。

台大新聞研究所教授林照真坦言,選舉時,如何打敗對方的技巧,本來就要注意。但如果用骯髒步數,顯然不夠民主。美國應該也沒想到選舉會出現假新聞事件,這又很難防範,希望台灣選民不要被這種事影響,有足夠判斷力。

行政院政務委員唐鳳建議,公眾人物想影響社會認知,就要出來面對與回應。她認為,各方都會在網路做操作,如果完全不知道、也不派人注意網路動態,然後說被鄉民霸凌得很慘,也說不過去。「即使一開始被誤解,透過溝通,大家也會比較了解你,」唐鳳理性看待網路平台的各種聲音。

而今年底的選舉對政治人物、媒體與選民都是考驗,也是檢驗台灣民主素養的重要時刻。