兩朝國都遷徙錄

吉隆坡之所以稱為吉隆坡,是由於早期華人先民在這土地上定居之後,聽聞當地馬來人稱呼此地為“Kuala Lumpur”,即沼澤的河口之意,按照翻譯的慣例,原應稱為「瓜拉隆坡」,然而在當時客家人口中相傳之後,漸漸演變成「吉隆坡」三個字,後來更成為正式的中文名稱了。

至於馬來文 Kuala Lumpur 的來源,則有幾個版本的解釋,20 世紀初期時,曾有英國歷史學者對照一張雪蘭莪舊地圖, 找到在現今吉隆坡的位置,有一條小河名稱為 Sungei Lumpor(舊文),而當地的馬來人將巴生河(Klang River)與鵝麥河(Gombak River)彙集的地點稱為 Kuala Lumpur(舊地圖上則寫Qualla Lumpor)。

另一種說法則是,位於兩河交匯之處為一沼澤地帶,因此當地的馬來人稱此地方為 Kuala Lumpur(沼澤的河口)。後來有人質疑此解釋,認為吉隆坡非河口,所以稱為 Kuala 是一種錯誤, 其實 Kuala 在馬來文中的意思,是指河水匯合之地,包括河水與海水匯合(河口)以及兩條河流彙集,皆可稱為 Kuala。

1880 年,英國殖民政府從巴生遷移至吉隆坡,掀開殖民統治的新頁。當時的吉隆坡僅是一個鍚礦產業市鎮,市街管理由幾個族群的領袖負責,人口以華人礦工居多,因此華人甲必丹葉亞來遂成為吉隆坡最有勢力的人物。

無論如何,Kuala Lumpur 與中文名吉隆坡各具有不同的意思。因為得天獨厚,吉隆坡在發現錫礦之後迅速崛起,很快就取代巴生成為雪蘭莪州的新首府,爾後成為聯邦首府甚至一國之都。因此居住在這個城市裡的華人,一直以來都視此為吉祥之地;不過,近幾年來在馬來社會裡,針對吉隆坡的名字,出現了一些異議:一些馬來學者認為,Kuala Lumpur 之 Lumpur,即沼澤之意,含有一種未開發的意思,用來當一個國家的首都名字, 感覺不那麼的體面,因此有建議將 Kuala Lumpur 改名,或遷都。

自 2004 年開始,每年的國慶慶典由獨立廣場改至布城首相署前廣場,意味著吉隆坡這個首都即將要走入歷史,取而代之的是一個全新建構的布特拉威權意象的行政之都。吉隆坡的都市空間裡有太多殖民時期的建設,對於具有去殖民情意結的當權者而言,象徵著「不光彩的歷史」,因此有必要另起爐灶。新興城市取名 Putra Jaya,若將之與 Bumiputra 的涵義結合起來,便是帶有強烈的民族光復以及宣揚威權的意思。

回顧歷史,英國殖民政府在 1880 年,將政府機關由巴生遷往吉隆坡,同樣具有宣示統治威權的意思。從種種的跡象看來,當年英政府遷都的主要原因是為了遠離舊有傳統馬來權力,在吉隆坡重新出發,建設象徵英帝國威權的新行政中心。

1874 年,英殖民政府進入雪蘭莪之後,首先以輔佐蘇丹阿都沙末的名義,在巴生設立了參政司辦公室、參政司官邸等行政設施。五年之後(即 1879 年),由於吉隆坡在葉亞來帶領之下發展勢如中天,錫價暴漲,大量的人口移入形成一片興隆的景象,引起了英國殖民官員的興趣。在客觀的情勢下,英國殖民政府內部開始有人建議將雪蘭莪行政首府自巴生遷移至吉隆坡。

瑞天咸在多次前往吉隆坡考察後,對吉隆坡的建設及錫礦業發展的印象深刻,他曾對雪蘭莪第二任參政司道格拉斯(Bloomfield Douglas)建議:「目前已到了將行政機關從巴生遷移到吉隆坡的時期,1870 年代的錫價爆漲,促使吉隆坡大量的人口從巴生遷移至吉隆坡,這些移民人口需要更有效率的政府來治理。」

瑞天咸在他的報告中提出了他對於英國殖民政府設立在吉隆坡的基本配置建議,他將市區一帶至現今武吉安曼(Bukit Aman)劃分成五個地點:第一點是位於ft上最高點的參政司官邸、第二點是安曼半ft處設立一警察局、第三則為獨立廣場以及最高法院處之政府機關用地、第四點為巴生河,作為殖民區及當地人之臨界線,最後一點就是位於巴生河東岸的吉隆坡聚落。

瑞天咸這樣的安排,明顯是以殖民防禦性為首要考量,以政府機關/廣場、警察局至官邸的層次,加強對殖民官員安全的保障。後來不知是海峽殖民總督採納了瑞天咸的建議,或是道格拉斯英雄所見略同,英殖民政府在吉隆坡的設置選定如上述的方式,並於 1880 年 3 月,開始遷入吉隆坡。

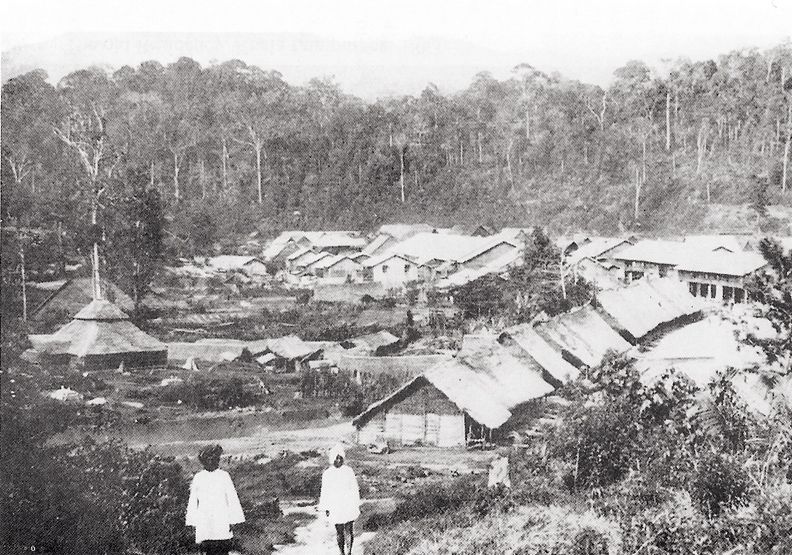

跟今天布城的大規模建設比較,當時遷移至吉隆坡時,殖民政府只是草創階段,尚未有足夠的稅收來支持開銷,因此盡可能在遷移經費上節省。在瑞天咸的建議之下,道格拉斯將巴生之舊參政司官邸拆除,再用牛車及小船將建築材料由巴生運送至吉隆坡西區ft上(現武吉安曼)重新組裝。參政司官邸的遷移預算為9,230 元,其中 4,250 元為建築構材的運費。

跟當時的吉隆坡比較,現今政府運用於建設布城的資源,有如天壤之別。殖民政府在行事上比現今政府要保守,但也同時具有前瞻性。根據文獻,瑞天咸在 1882 年擔任雪蘭莪第三任參政司時,將官邸的下層空間辟為辦公室及繪圖室,當年許多重大的計劃便是在重建的簡陋參政司官邸內完成。

有別於他人,瑞天咸在行政開支乃採取開源節流的政策,逐步將吉隆坡的行政設施建立起來。然而,對於開發吉隆坡的經濟政策,他表現得一點也不手軟,上任後第二年,即開始擬訂雪蘭莪鐵路的發展計劃,這是一項空前巨大的發展計劃,耗資約七萬元,後來取得空前成功,對雪蘭莪內陸地區的發展起著很大的作用。

英殖民政府的行政策略、投資方式,與現今政府有很大的不一樣。布城是集萬千寵愛於一身,在投資大量的資金建設之下, 政府有了新形象,官員有了舒適的辦公地點。然而,相較於當年瑞天咸窩在重建的官邸裡構思鐵路計劃的景象,現今政府官員坐在豪華的辦公室內,照理應該更有所作為才是。

英殖民政府機關遷移到吉隆坡之後,當時第二任參政司道格拉斯原計劃在吉隆坡興建新的官邸,後來在瑞天咸的介入下,改為將巴生舊官邸拆除並運送至吉隆坡重組。