南北朝以前,中國人還沒有學會炒菜,加工菜餚只有四種方式:一是醃製,二是燒烤,三是切成絲或者切成片蘸著調料生吃,四是放到滾水裡猛煮。

「加水煮熟」曾經是最主要的做菜方式,無論是肉、魚還是蔬菜,都可以放到鍋裡煮。過去的鍋很原始,叫做鼎或者鬲。青銅的熔點比較低,火不能太猛,燒的時間也不能太長,不然鼎或者鬲的三足會軟化,稀里嘩啦翻倒在地,一鍋肉就沒辦法吃了。所以在鐵鍋發明以前,中國人煮肉不能煮到十分熟。

肉不熟怎麼吃?得和歐洲人吃牛排一樣,先用刀切成小塊,然後再用叉子吃,所以在戰國以前,中國人吃飯離不開刀叉。

戰國以後,餐叉慢慢絕跡,被功能更強大的筷子代替,餐刀也被改良成一種勺端帶尖或帶刃的長柄淺勺,古人稱之為「匕」。從此以後,匕和筷子結成最佳拍檔,在中國人的餐桌上流行了將近兩千年。敦煌莫高窟第四百七十三號窟的壁畫上有唐朝人聚餐的場面,男女九人圍坐在一張長長的餐桌旁邊,每人面前都橫放著一雙筷子和一支匕,筷子用來夾菜,匕用來吃飯,同時兼具切肉的功能。

宋朝人吃飯以筷子為主,匕為輔,窮苦老百姓家裡則只有筷子,而沒有匕;但是上等人進餐,匕和筷子都不能少,而且分工明確:筷子只用來夾菜,如果要想把米飯送到嘴裡必須用匕,用筷子夾米飯是很沒有教養的表現。

歐洲人吃飯,左手拿叉,右手拿刀,左右開弓,雙管齊下。宋朝人吃飯卻和印度人相似,只能用右手(左撇子例外)拿筷子,也用右手拿匕。當然,右手不可能同時拿匕和筷子,得像道學家朱熹說的那樣:「舉匙必置箸,舉箸必置匙。」拿筷子的時候就要放下勺子,拿勺子的時候就要放下筷子。

在唐朝和北宋,人們不講究衛生,拿勺子的時候,筷子直接就放在餐桌上,容易沾上不乾淨的東西。到了南宋,有人發明出「止箸」,是用竹子刻的,一寸來高,一寸來長,上面刻著半月形的缺口,可以把筷子安放在上面。

這種東西現今也有,一般是瓷質,擺在客人手邊,每人一件,造型優美,現代人稱之為「筷枕」。

宋高宗的公筷

在滿清宮廷裡,每個人吃飯都有「分例」,也就是規定的供應指標。皇帝的分例當然最多,清朝中後期,皇帝每天的分例包括一隻羊、五隻雞、三隻鴨、二十七斤豬肉、一百斤牛奶、六十斤蘿蔔、十九斤白菜、三十個饅頭、七十五包茶葉。皇帝能吃完這麼多東西嗎?肯定吃不完。吃不完怎麼辦?賞給身邊的宮女和太監,賞給他喜歡的妃子或大臣。

慈禧就喜歡這麼做,她的分例超越皇帝,每頓飯要端上兩個火鍋、四碗大菜、四碗素菜、六盤炒菜、四種麵點和一整隻掛爐鴨子,外加一整隻掛爐烤豬,燕窩粥和魚翅之類的補品另算。她還少食多餐,像糖尿病患者一樣每天吃六頓飯。結果每頓飯都剩下許多,每次都很慈祥地把剩飯分賞給嬪妃和王公,眾人還以嘗到老佛爺的剩飯為榮,好像老佛爺的口水是天下最神奇的調味料,又像拿到了名人簽名的珍版書一樣雀躍。

別人吃剩下的食物當然不乾淨,可能傳染疾病,即使不傳染疾病,沾染唾液總是免不了的。可是清朝人不重視衛生,清朝的皇帝和皇太后似乎也不把別人的健康當回事。

相對來說,宋朝的皇帝表現就挺好。例如,宋仁宗敢於打破分例,每天只讓御廚供應一斤羊肉和兩斤麵食,節省大量食材。再例如宋高宗的分例雖多,日常飲食卻很節儉,還懂得用公筷給受賞者夾菜,避免把唾液傳給別人。

《西湖志餘》記載了宋高宗的用膳習慣:「必置匙箸兩副,食前多品,擇取欲食者,以別箸取,置一器中,食之必盡。飯前則以別匙減而後食。吳后嘗問其故,曰:不欲以殘食與宮人食也。」

這段話的意思是說,宋高宗每頓飯都要擺上兩雙筷子和兩只勺子,其中一雙筷子是公筷,一只勺子是公勺。凡是他認為自己愛吃而且吃得完的飯菜,都先用公筷和公勺分到一個大盤裡,然後再把大盤裡的飯菜吃個乾淨,剩下的飯菜則分賞給宮女。皇后問他為什麼要這樣做,他說:「朕不想讓別人吃我的剩飯嘛!」

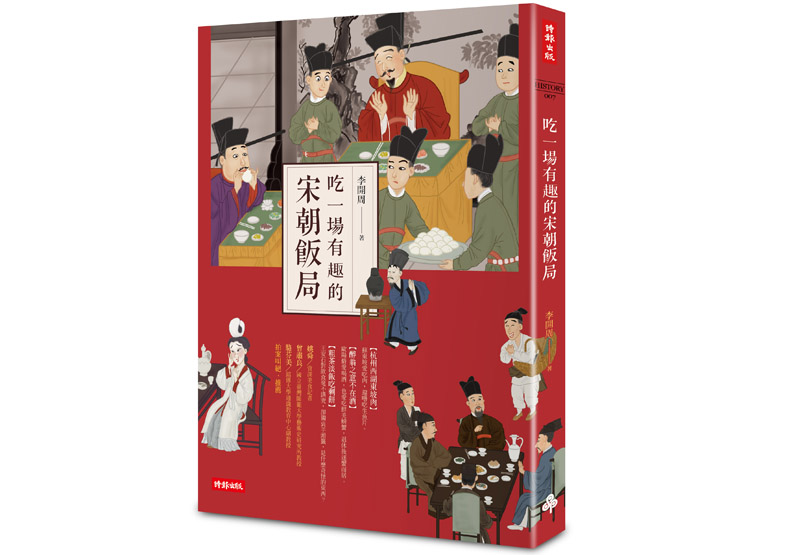

本文節錄自:《吃一場有趣的宋朝飯局》一書,李開周著,時報文化出版。