與咖啡相關的血腥迫害

只要是穆斯林,就知道伊斯蘭教信仰裡有禁酒令。相對之下,咖啡倒是沒有在古蘭經裡被明文禁止,甚至還可以說是切中要害遞補上了其他麻藥留下的缺口。於是,爪哇咖啡慢慢成了「伊斯蘭教的酒」。因為伊斯蘭教禁酒禁得比鹽湖城(猶他州的州治所在,摩門教的大本營)還兇,所以咖啡果然也很快就惹毛了伊斯蘭的高層。

第一次有宗教界發聲來砲轟咖啡,是在一五一一年,當時咖啡「滲進」伊斯蘭世界還不足百年。聖城麥加的宗教學者對喝咖啡這件事情恨之入骨,因為他們沒辦法忍受人喝咖啡不是為了熬夜禮拜,而是(別嚇到喔)單純享受喝咖啡的樂趣。咖啡的芳香美味對他們來講是眼中釘肉中刺,於是在一五一一年,一位名叫凱爾.貝格(Khair Beg)或卡伊爾.貝伊(Kha’ir Bey)的馬木路克帕夏開全世界政治領袖之先河,頒布了禁喝咖啡的飭令(名字會鬧雙包,是因為當時的人拼名字總是各行其是)。

作為當時的麥加總督,貝格/貝伊在歷史上是出了名的愛鑽牛角尖。在火場當條溼毯子就算了,他是那種在潮濕浴室裡也堅持要當溼毯子的人。不同的出處對他有不同的記載,有一說他曾經在咖啡館外頭看到一群朋友聚會,直覺這群人在密謀叛變,另一說是他在古代相當於廁所牆壁的地方(嗯,其實也就是當時的廁所牆壁上)看到有污穢不堪的打油詩諷刺他,然後就不爽了。總之,貝格開始覺得咖啡很邪惡。他開始派黨羽四處搜尋,搜出來的咖啡都被焚毀殆盡。

第一輪的禁令沒有力行下去,主要是蘇丹作為貝格總督的老大是咖啡派,所以他明快地否決了貝格的禁令,讓咖啡館通通恢復了生機。不過他確實有要求店家要「規矩一點」。蘇丹抱的一絲希望,是帝國中的神職者再怎麼跟樂趣有不共戴天之仇,這回也可以放咖啡一馬。但蘇丹的意志終究沒能扭轉乾坤。蘇丹對咖啡是真愛,而現代土耳其文用kahvalti這個單字來表示早餐(直譯就是「咖啡之前的東西」),咖啡只能以「小兒科」的效力來麻醉人,但當時的基本教義派還是直呼「是可忍孰不可忍」。

一五三五年,咖啡在麥加累積的恨意已經達到沸點,再加上怒氣沖天的傳道者在一旁火上澆油地慫恿,反咖啡的抗議群眾於是集結成功,開始流竄在街上大鬧,咖啡館也一間間被燒。我只能想像燒咖啡館的味道會非常迷人。事實上在十六世紀,任何咖啡被燒都應該會非常受歡迎,因為大家的鼻子都需要休息。為什麼鼻子需要休息呢?很簡單,因為處理污水與大體的火葬都還非常沒有效率,所以平日的氣味都不會太清新。

雖然是在搞破壞,但燒咖啡的氣味真的很好聞,結果麥加的咖啡迷一湧而出,都是要來保護他們的仙丹妙藥。結果兩方人馬一觸即發,大戰就在伊斯蘭的第一聖城中正式開打。衝突最後落幕,是因為政府發公告來確立了咖啡的合法性。和平重新降臨,眾多穆斯林也又可以繼續他們每天早上的的例行公事,但這一切只是暫時。想禁咖啡的勢力並沒有喪失鬥志。

接下來的一世紀,咖啡的合法性與社會接受度時高時低。最後一次真正的咖啡禁令,出現在十七世紀初期,精確一點說是我們的老朋友穆拉德四世的統治下。正當微服出巡的穆拉德忙著把癮君子釣出來砍頭的同時,他的一個下屬認定咖啡店也是對善良風俗的一種威脅。

當時像穆拉德這樣的蘇丹身邊會有宰相來經手許多重要的事務,算是替時間沒那麼多的蘇丹分憂。不論是要維繫獨裁政權,還是要打贏戰爭,宰相都具有強大的功能。或許是構陷跟謀害抽菸者比想像中花時間吧,穆拉德在統治晚期變得有點不務正業,基本的朝政不管,反而都去跟二手菸作戰。有位庫普瑞利(Kuprili)於是以宰相之姿趁勢而起,擔下了與敵國互相攻伐的重責大任。

戰爭沒有人喜歡,這場也不例外。庫普瑞利大宰相於是開始疑神疑鬼,老覺得他的敵人會利用帝國內的咖啡館來打擊他。當時咖啡館是知識分子聚集討論時事的地方。萬一一個不小心,這些讀書人在討論完做出了不利於政府的結論,那可不是開玩笑的。為了避免有人推翻政府,庫普瑞利決定一不做二不休把咖啡列為帝國的違禁品,持有買賣消費統統不准。關於宰相根據新法列出的罰則,讓我們(一百歲)的老朋友《咖啡大百科》來解釋一下:

凡違反飭令者,將受亂棍及身之刑;累犯則將縫入皮袋,沉入博斯普魯斯海。

活在鄂圖曼土耳其帝國到底是抽菸會被砍頭比較危險,還是喝咖啡會變成魚飼料比較危險,就交由各位讀者去評斷,但我想諸位讀者都會同意一件事情,那就是人生少了咖啡的芳香,好像有點生不如死。總之不論你怎麼看,庫普瑞利的禁令都很短暫。事實上在伊斯蘭教世界裡,大規模的咖啡禁令多在十六世紀中銷聲匿跡。但別以為咖啡這種烏漆抹黑的「安非他命Lite」從此就能星運大開,一路過站不停成了名利雙收的生活必需品。

基督教世界(也就是歐洲)很樂見有種黑色又好喝的茶飲可以讓人通宵達旦,但有做功課的我們已經知道咖啡的起源來自伊斯蘭教。對幾世紀前的善良基督教百姓來說,伊斯蘭教或穆斯林無疑是「奪人靈魂之邪惡」的同義語。對歐洲人來說,爛醉如泥到一邊吐一邊睡著,上帝會睜隻眼閉隻眼,但「伊斯蘭的酒」呢?這貨色肯定不是好東西,肯定在打什麼壞主意。事實證明歐洲人要普遍克服對咖啡出身的心理障礙,沒有那麼簡單。

所幸對於所有需要早起的基督徒來說,咖啡結交了一個跟上帝關係很好的盟友,那就是教宗克勉八世(Pope Clement VIII,一五三六至一六○五年)。就在普魯士的腓特烈大帝(Frederick the Great)等歐洲領袖曖昧地想暫時禁止咖啡,理由是(等等先讓我大笑三聲,哈哈哈!)咖啡可能會影響到啤酒的生意、公共道德會因此降低的同時,克勉八世愛上了咖啡,就像一位教宗會義無反顧地去愛上……好,我想不到這裡要接什麼才會好笑。總之重點是「教宗愛咖啡」。所以他覺得這麼多基督徒同胞認為咖啡是異教徒的飲料而不喝,真的是心如刀割。

那教宗意欲如何呢?咖啡的濫觴很顯然不只是牽扯到穆斯林的庶民,這東西的出身還跟伊斯蘭的神職者牽扯不清。所以如果是本事小一點的教宗應該會無奈地宣判咖啡死刑,然後認命地在私下啜飲。但克勉何等人也?他的教宗手腕非常高明。傳說是他公開初嚐了一小口,然後昭告天下說「咖啡應該接受浸禮變成基督教的飲品」。

我們可以合理推測在他演出這一幕之前,咖啡早就是他的「入幕之賓」了。有人懷疑咖啡進入歐洲的時間可以回推到一五二九年,也就是鄂圖曼帝國圍攻維也納的那年。傳說大軍撤退後,廢棄的鄂圖曼營地裡留下了咖啡壺,而這也讓守方的奧地利大公國煮出了超棒的戰利(飲)品。

史書把一件事說得非常清楚,克勉八世是咖啡「咖」,然後他一不做二不休地讓咖啡受浸,藉此洗清了咖啡是穆斯林飲品的污名。這個大絕一放,地上的基督徒就都可以光明正大地喝咖啡了──而且如果我的堅信禮課(confirmation class)沒白上的話,這代表天堂也會開始供應咖啡。

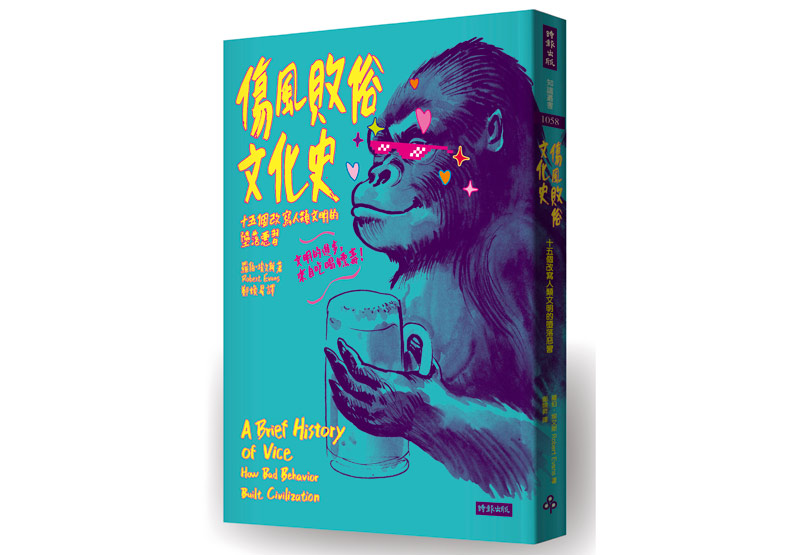

本文節錄自:《傷風敗俗文化史:十五個改寫人類文明的墮落惡習》一書,羅伯‧埃文斯(Robert Evans) 著,鄭煥昇譯,時報文化出版。

圖片來源:pixabay