台灣大大小小地名繁多,各有其歷史淵源,非本書所能盡舉。讀者當可就自己生活中自行察覺,舉一反三。我們透過地名,體會我們南島祖先的重要、族群的關係互動,交流融合、漢語族先民的移墾歷史,以及該地過去的山川地景。更重要的,我們必然可以從地名的變化,感受到各個階段不同外來政權的輪番而來,感受到台灣不斷被殖民的身世。

本書最後,再以台灣最高山玉山為例,來看地名背後所顯現的台灣的多族群、多語言,以及統治政權的更迭:

早期西方人稱玉山為摩里遜山(Mt. Morrison)。

玉山是布農族與鄒族的共同聖山。原住民族各族對它有不同稱呼,布農族稱之為Tongku Saveq(意為高大的山);卡那卡那富族稱它叫Tanungu'incu;鄒族稱其為Patungkuonʉ(意為發亮的山或石英之山);排灣族則稱為kanasi。漢語的「八通關」其實就是Patungkuonʉ的音譯,所以「八通關」原指玉山。

清領台灣後,開始出現「玉山」之稱,郁永河的《裨海紀遊》已提到「玉山」,清康熙年間編篆的《台灣府志》記錄:「玉山在鳳山縣。山甚高,皆雲霧罩於其上,時或天氣光霽,遙望皆白石,因名為玉山。」

日本領台後,發現玉山比日本本土的最高山富士山還高,於是稱之為「新高山」。二戰後,又恢復「玉山」之名。僅玉山名稱的沿革與變化,我們就看到台灣的多元族群,也看到外來政權的嬗遞更迭。

從台灣的地名,我們看到台灣史的縮影。有了對地名的認識與理解,必能建立歷史意識,才能擁有腳踏實地的認同感,才能建立休戚與共的台灣命運共同感。

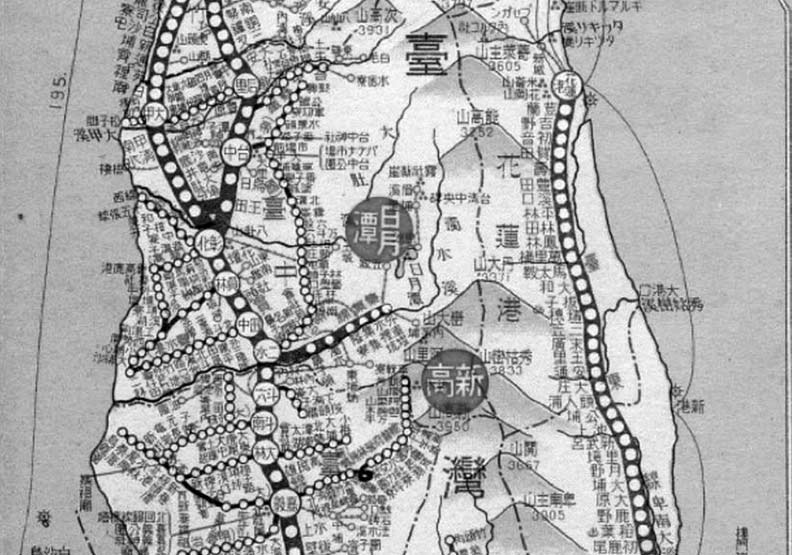

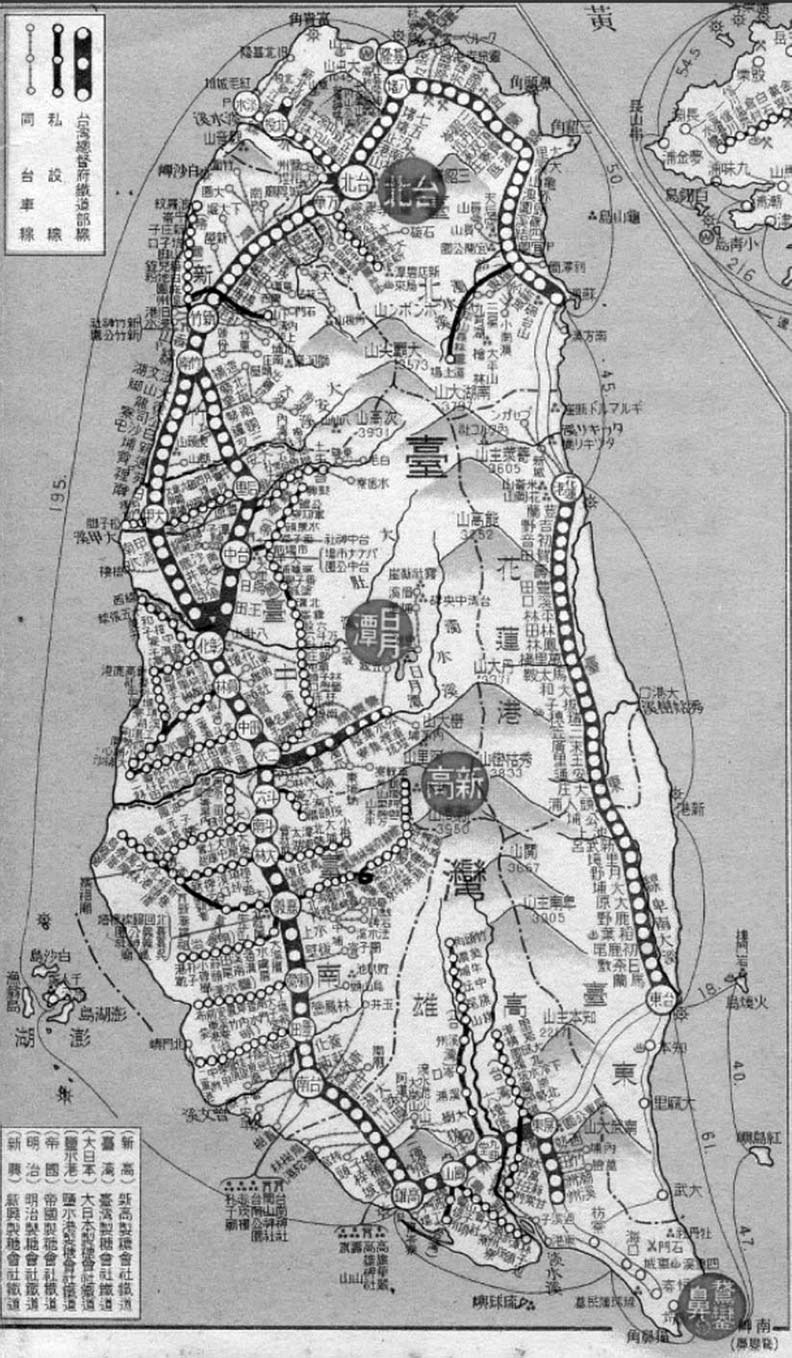

(圖說:舊地圖看到舊地名)

本文節錄自:《以地名認識台灣》一書,李筱峰著,遠景出版。