兩本帳

經濟成長的最終目的不僅是不斷地提高每人所得;而是更要使人民生活得有品質、有尊嚴;因此,才能活得快樂、活得幸福。

二十多年前我就提倡過「企業要有兩本帳」。兩本帳不是一本是對付稅務機關的假帳;一本是記載業務的真帳。我提倡的兩本帳,一本是個人收支的小帳,另一本是社會收支的大帳:記載「取之於社會,用之於社會」之間的出入。

這個觀念,正與近年歐美各國提倡的「企業社會責任」前後呼應。

今天仍有一些企業,只有生意人的精明,但缺乏企業家的識見。這種「精明」的商業行為有時是違法的,有時是短視的。我們可以斷言,有這種行為的人只是市場上的短暫過客,遲早會被嚴密的經濟紀律、市場競爭,以及具有公正判斷力的消費者所淘汰。因此,我們要提倡的是:事業雄心必須建立在企業良心上。

永續經營

「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility, CSR)指的是企業在遵守倫理與品德的原則之下,重視股東的權益、勞動者的人權、供貨商管理、消費者的權益,環保的影響,社區的參與,財務訊息的披露,以及對利害關係人的責任等。換個角度來說,企業社會責任是企業成長和產業發展的一個規範,更是企業永續經營的地圖,它告訴企業正確的方位,穿越的軌道以及追求的終點。

畢生鼓吹自由經濟思想的諾貝爾經濟獎得者傅利曼教授(Milton Friedman)有兩句名言:「企業家最大及唯一的責任,就是賺錢」,和「企業的社會責任是幫股東賺錢」。儘管我是他的仰慕者,我覺得這一說法不夠周詳。我認為,企業家要攀登兩座山:前山是企業利潤,後山是社會責任;企業家不但要有賺錢的志氣,也得有捐錢的豪氣;有事業雄心,也得有企業良心。

我近年不斷鼓吹「五個非不可」:企業非「賺錢」不可,賺錢非「成長」不可,成長非「創新」不可,創新非要「人才」不可,人才非要「品德」不可。

擔任過柯林頓總統勞工部長的芮奇(Robert Reich),在他著作《超級資本主義》(Supercapitalism)中指出,他對民間提倡CSR的效果產生懷疑。這位在加州柏克萊大學任教的自由主義學者,居然出現這樣的論點,令人驚訝。

他的說法是:CSR中的很多項目,從環保規定到勞工權益,都是政府的責任;如果讓企業來做,反而會模糊了政府的責任,減少了政策上的有效性。

乾淨的利潤

我則認為,企業與政府分頭並進,效果才會更大。此刻我們已經看到:獲利最多的企業,未必最重視社會責任;而重視社會責任的企業,未必是獲利最多的企業。我希望履行社會責任變成企業成本的一部分,因此真正的利潤是在扣除那些巨額的社會成本之後所出現的。容我提出一個名詞,可稱之為「乾淨的利潤」(Clean Profit);有了這種認知與做法,就能把台灣建設成「新」GNP(Great Neat Place),這也可以譯成「人間淨土」。

近20年來,企業社會責任已成為西方社會對企業要求的一股重要力量,逐漸融入了他們的企業文化及企業實際運作中。華人世界也已出現一些一流的企業,他們創造了財富,創造了工作;他們合法付稅,合法生產;他們投入了環保事業,投入了公益事業。對這些企業,我們要給他們掌聲,給他們尊敬;但數量還是太少,速度還是太慢。因此,我們要大聲疾呼,一起來提倡、重視企業社會責任。

與世界接軌

我們宣揚「企業社會責任」,以及《遠見雜誌》舉辦「企業社會責任獎」是希望這些企業:

1.能與「世界標準」接軌,超越當地環境中的小我滿足。

2.能與「楷模經營」接軌,超越正派經營的最低要求。

3.能與「永續發展」接軌,超越只求利潤的自我局限。

這三種接軌,就是要開創企業宏觀天下、胸懷遠見的大格局,就是要變成世界級的企業。

但在這個大趨勢下,有三個令人憂慮的發展:一是貧富差距在國與國之間、一國之內地區與地區之間、職業與職業之間,未見減少,同時數位落差(digital divide)持續擴大,更加深了「贏者通吃」的優勢與霸氣;二是永續發展的理念尚未變成人民思惟及決策主流,而政府為了經濟成長,企業為了短期利潤,人民為了個人的舒適,有意與無意地忽視、甚至犧牲了生態保護與環境品質;三是在競爭劇烈與追求財富的全球化浪潮下,跨國企業與人心的貪婪難以遏止。

國際組織對CSR的提倡

可喜的是,近年來國際間已形成一股力量,在推動企業社會責任理念。在全球化的潮流中,20年前(1997年)國際社會責任(Social Accountability International, SAI)的前身—Council on Economic Priorities Agency(CEPPA)就制訂了社會責任標準SA8000,這個標準不僅可用於已開發國家,也適用於開發中國家。

SA8000的標準,包括了九個方面的規定:(1)童工、(2)強迫性勞工、(3)健康與安全、(4)參與組織的自由與工會談判的權利、(5)歧視、(6)懲罰性措施、(7)工作時間、(8)工資、(9)管理系統。

這些標準主要是維護勞動者權益,對資本主義的行為有積極規範的功能。當然,另一方面也引起了資方的爭議,主要是提高了生產成本。

另一個重要的國際規範是「聯合國全球契約」(UN Global Compact)。這是1999年由當時的聯合國秘書長安南提出。

「全球契約」共有十項原則:

人權

●原則1:支持、尊重和保護國際上宣布的各項人權。

●原則2:企業不能成為侵犯人權的共謀。

勞工標準

●原則3:企業應當支持集會自由並承認集體談判的權利。

●原則4:消除各種形式的強迫勞動和強制勞動。

●原則5:廢除童工。

●原則6:去除就業和職業歧視。

環境

●原則7:對環境惡化採取預防措施。

●原則8:對環境保護負起更大責任。

●原則9:鼓勵和推廣對環境無害的技術。

反腐敗

●原則10:反對各種形式的貪污、包括敲詐勒索和行賄受賂。

近年來,中國大陸的官方與民間也開始共同提倡及推動有關CSR的共識。

台灣推動企業倫理與世界主流價值

千年以來,「情、理、法」維繫著中國社會的安定與倫理。與情理法相左的情況出現時,我們稱之為「寡情」、「悖理」、「違法」。情理法中的「情」與「理」,與當前大家關心的企業「倫理」與永續經營格外相關。

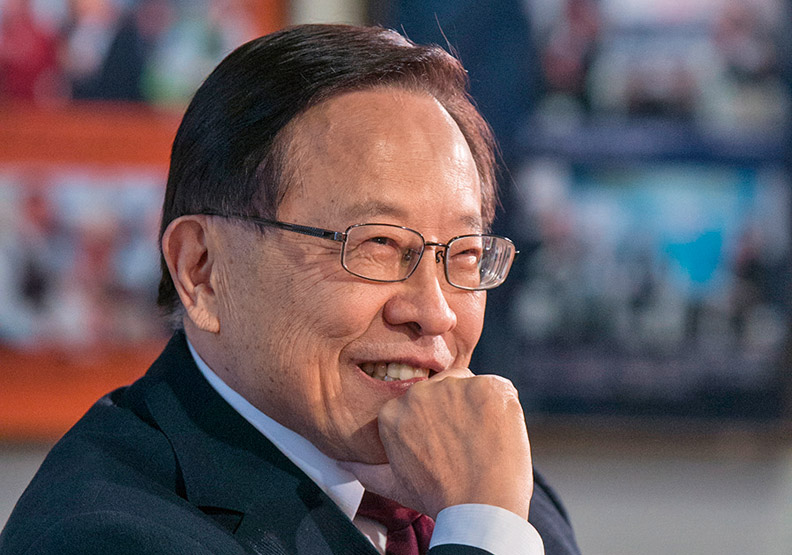

前台大校長孫震近年來就一直在大力地鼓吹這些理念。在他的著作《理當如此:企業永續經營之道》中,更嚴謹的提出了分析與建言。

台積電董事長張忠謀在2007年11月於上海的全球華人企業領袖高峰會議中,主講「如何打造世界級企業」時,首先就指出:

身為一個世界級企業,必須符合以下七個主流價值:(1)說真話,不說謊話。(2)不輕易承諾,一旦承諾要赴湯蹈火履行。(3)遵守法律。(4)不貪污、不賄賂。(5)擔負起社會責任(環保、能源、公益等)。(6)不靠政商關係。(7)良好的公司治理。

企業倫理

倫理,廣義地說就是:

1.從道德觀點,來做「對」與「錯」的判斷。

2.處理人際之間行為的一種準則。

3.符合社會上公認的一種正確的行為與舉止。

在實務上,倫理與企業的運作息息相關。就企業而言,與「倫理」相關的對象有三大範圍:

1.與產品及業務相關:消費者、供應商、採購者、競爭者、融資者等對象。

2.與企業內部相關:會計人員、採購人員、董事、股東、員工等人。

3.與經營環境相關:政府官員、稅務機構、利益團體、媒體、社區等外部對象。

在國內外,有許多違背企業倫理的例子,例如:仿冒,侵犯智慧財產權;行賄,以取得招標;忽視環保,轉嫁社會成本;輕視工廠安全,結果造成災難;壓低工資,雇用童工、外勞、女性勞動者等等。最近這兩年,「內線交易」也變成了另一種風險。企業稍一不慎,就可能出現各種違背企業品德的情況。面對這種風險,管理良好的公司,就會制定嚴格的公司營運準則與企業倫理,這兩者就構成了愈來愈受到重視的「公司文化」。具體來說,推動企業倫理,常常從多方面同時著手:

1.制定嚴格的員工「可做」與「不可做」的準則。

2.設立獨立性的業務督導部門,包括採購、人事、招標、財務、管理等等。

3.高層主管言行一致,以身作則。

4.加強員工道德訓練與參與。

5.董事會決策透明化,增設外部董事。

6.以一定比率的利潤回饋社會或社區。

企業形象與企業倫理

企業所關心的「形象」與企業倫理牢不可分。企業倫理是個抽象概念,但常常可以真實地反映出社會大眾對這一企業的評價。一個成功的大企業,正如一個成功的人物,其前提必定是符合社會的高道德標準,由此才能衍生出他的聲譽、地位、影響力,以及公眾的肯定。

在進步的西方社會,良好的企業形象必定是日積月累的努力成果,反映在商品的品質上、售後服務上、技術創新上、員工待遇平等上、以及對環保的重視、與社會奉獻等多方面。卓越的企業形象絕不能只靠媒體的宣傳、良好的公共關係以及公開的捐贈而持久。要贏得消費者心目中良好的企業形象已然不易,但是一件意外或者一個過失,就可能立刻傷害到對企業的信心及支持。

社會企業家的興起

在現代社會,一個新理念的誕生與落實,必要有一批專業人士在鍥而不捨地推動。近二十年來,熱心推動企業社會責任的專業人士,被泛稱為「社會企業家」(Social Entrepreneurs),已應運而生。

趨勢科技董事長張明正與王文華二位創辦的「若水」,正是「社會企業家」在台灣出現的範例。

2007年9月,我去胡志明市,參加了「2007年亞洲論壇」,主題是「企業社會責任—成長與發展的啟動力量」。這種「時髦」的題目,理應在市場經濟制度下,選擇在那些企業最大、賺錢最多、產品最新的美、德等先進國家召開,那樣安排下的討論,才能言之有物,引起共鳴。

大會的逆向思考,令人佩服。正因為它選擇了一個在急起直追的開發中國家,這樣的討論更具示範性與預防性。來自34個國家的五百多位專家、學者,以及實際參與CSR的專業人士,代表了369個不同的公司與機構,參加了這個會議,使它極具多元色彩。

會議的主題包括了:

●如何結合企業核心優勢來增進社會福祉?

●公司如何借重聯合國的力量面對挑戰?

●教育與減少文盲是經濟發展基石。

●企業如何參與永續發展?

●企業要認清「社會認可」比「政府核准」更重要。

●企業如何訂定「企業社會責任」?

●公司如何減少內部舞弊?官商利益輸送?

●如何增進CSR專業人員的角色?

在走向市場經濟發展的國家,就如防治污染一樣,能夠事先預防,就比事後補救,要省時省事。

推動進步觀念

我認為,真正改變世界的是「觀念」;更正確地說,是「進步的觀念」。

「進步」的觀念是在提倡:經濟效率、社會公平與生活品質。做為一個研讀經濟的,我一生的嚮往與堅持,就是要傳播現代觀念,推動社會進步;雖然力量薄弱,聲音輕微,但不敢放棄。近年來在大陸與台灣,我大聲疾呼:

●現代社會要變成一個「學習型社會」。

●企業的「品德管理」(ethical management)比「品質管理」(quality management)更重要。

●國內的企業要與世界接軌。

2005年6月《遠見》雜誌舉辦第一屆「企業社會責任獎」時,我曾寫過:「一個社會的進步,除了內部自省的力量,有時更需要外來的刺激。在全球化的衝擊下,開發中國家常常不得不咬緊牙關順應潮流,從智慧財產權的遵守到國際汙染標準的改進。這些排山倒海而來的要求,構成了經營的壓力,但也變成了脫胎換骨的動力。台灣走過這條路,此刻也正在走,但總是走得慢而累。

企業社會責任是近20年來西方社會對企業要求的一股重要力量,已經逐漸融入了它們的企業文化及企業實際運作中。當台灣每人所得排名在全球前26名、全球競爭力十名前後時,我們是沒有理由不積極推展CSR的。」

重讀這段話,更覺得《遠見》雜誌多年來所做的鼓吹,值得持續地推動。

(本文轉載自2008年天下文化出版之《企業社會責任入門手冊》)