豆腐雖然普遍用於中式料理,但是手作的傳統,甚至是豆腐的「真」滋味,只能在日本尋求。

有記憶以來,在台灣吃的豆腐都是超市所買由機械製造的盒裝豆腐;然而,在日劇中卻經常看到一般民眾到住家旁的豆腐店買當日現做的豆腐。日本的手作豆腐店家雖然沒有便利商店那麼多,但是至少都在家庭主婦可以到達的範圍內。

每家豆腐店所使用的黃豆不同,但幾乎都採用日本國產的黃豆。先將豆子放在石製的臼磨裡研磨,這樣磨製出的黃豆粉較渾圓,而渾圓的黃豆粉能散發出更豐富的香氣。(案:相較之下,機械磨製的黃豆粉較尖削。)接著把磨好的豆粉倒入滾燙的沸水裡,過程中要仔細且不停地翻轉與攪動,之後使用粗濾袋和細濾袋加以過濾。濾好的液體是豆漿,第一次濾完的豆漿日文稱為「一番」,而第二次的稱為「二番」,絹豆腐使用的是前者,木棉豆腐則使用後者。

慢而繁雜:手作豆腐的堅持

根據《東京下町職人生活》的紀錄,要使豆漿凝固必須打進鹽滷,打入的速度和方法會使豆腐的凝結度和質地產生差異。凝固之後必須將多餘的水分擠壓出來,先在滿是圓洞的箱子中鋪上綿紗布,接著放上竹簾,並以重物壓在箱子之上,豆腐就會在擠壓的過程中逐漸成形。豆腐的硬度和質地的鬆軟程度,取決於排水的速度、時間。製作過程的每一個步驟端賴經驗的累積,也必須隨著氣候、豆子的保存和溼度的差異做出調整。

豆腐店的工作時間極長,師傅往往早上四、五點就要起床準備,直到太陽下山才能關門。很難相信在這種求快、求便利的時代,日本人還堅持以慢而繁雜的手續準備及製作豆腐。

豆腐之旬味

就算是每天買同一位師傅的手作豆腐,吃起來的感覺也不大相同,更不用說與機器製成的豆腐的差別。黃豆的產地、水質和氣候的差別也影響著豆腐的味道。職人說著豆腐之「旬」味:

「旬」是指食物味道最美好的時期……如果使用盛產期的豆子,做得出好吃的豆腐嗎? 在十月、十一月、十二月,用了新豆來做,豆腐的確會發出光彩;它比放了一年的老豆子要好,但做出來的豆腐會帶一點黏性。

將這種新豆子放著過冬,到了二月的時候,因為豆子的水分消失了,這時候的豆子味道特別濃,所以,二、三月時,可以做出凝結感較好的豆腐。

《東京下町職人生活》豆腐由中國東傳日本

豆腐雖然普遍用於中式料理,但是手作的傳統,甚至是豆腐的真滋味,只能在日本尋求,就像很多從中國傳到日本的書籍、文化和思想,在中國已經消失,卻仍然在日本流傳。

豆腐,據說是漢代淮南王劉安時發明的,現存的資料中,最早的要算是宋代初年陶穀的《清異錄》,其中記載:「潔己勤民,肉為不給,日市豆腐數個。」而當地百姓「呼豆腐為小宰羊」。由這段紀錄可以發現宋代或五代時,豆腐已經在民間流傳,而當時的人稱豆腐為「小宰羊」,是因為發現豆腐的高營養價值,可以在不吃肉的時候當成代替品。

從寺廟往民間流傳

對於出家人來說, 豆腐能夠彌補他們缺乏的蛋白質和營養需求, 遂成為寺院重要料理。日本出現的最早記載是壽永二年(公元一一八三年)春日神社的供品紀錄,將豆腐稱為「唐符」。「唐符」以日文發音的話,與豆腐相近。宋代時,日本有不少僧人入宋習法,或許這是豆腐流傳入日本的原因。

江戶時代,在京都的寺廟周邊有許多很出色的豆腐,本來是寺廟中的飲食,或許是因為豆腐味淡,頗符合日式料理的精神,附近居民也對其產生興趣,遂逐漸往一般民眾的日常飲食傳播開來。江戶時代的《豆腐百珍》記載了各式各樣的豆腐作法,且加以品評。

不同的飲食文化使豆腐有不同的吃法,中國菜有名的麻婆豆腐和蟹黃豆腐,主要強調豆腐嫩滑的口感,而非豆腐的香味和色澤,調味則重在麻婆和蟹黃的醬汁,使黃豆的味道被抹去。想吃到豆腐真滋味,就一定要吃「湯豆腐」,而冬日是吃湯豆腐最好的季節。但由於氣溫的關係,豆腐很容易變冷,所以會在餐桌上放一個盛滿熱水的木盆加以保溫。

南禪寺的湯豆腐

湯豆腐老鋪以南禪寺附近的「奧丹」和「順正」最有名氣,奧丹可能是附近店家中最老的一家,有三百多年歷史;而順正則除了湯豆腐之外,還將懷石料理與豆腐搭配,推陳出新。雖然豆腐已經不是禪院中的簡樸料理,但我一向喜愛懷石料理的季節感和精緻的搭配,故在京都旅行時,除了到平安神宮、南禪寺附近參拜,也到了順正用餐。

雅致的庭園來自以往的順正書院,屬於蘭學家新宮涼亭所有。我從正門進去之後,先在步道上參觀庭園的景致,想著用餐時面對的就是這樣如畫的景色,便覺心曠神怡。

我預訂的湯豆腐懷石料理, 一上桌之後先來了一杯溫暖的豆漿, 去除寒氣與溫暖脾胃, 味道和台灣所喝的不同, 有濃稠且香醇的豆香, 應該是「一番」的豆漿。接下來的上菜順序和一般懷石料理相同,由生到熟、冷到熱,鯛魚生魚片、水煮蝦、鮭魚卵,以及使用京野菜所醃製的醬菜。

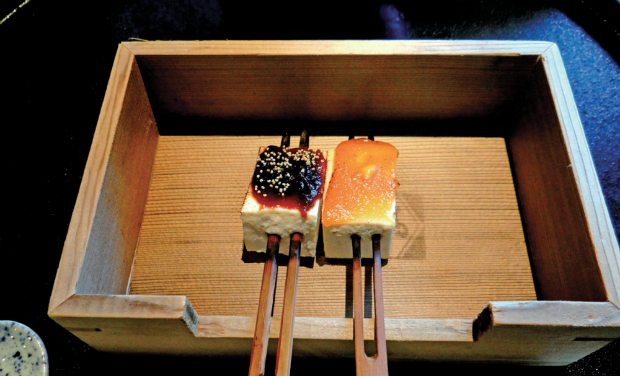

這頓飯的高潮在於湯豆腐,搭配以昆布熬煮的清湯。豆腐使用的黃豆由農家直送,從灌溉到製作的鹽滷,用水都要達到標準,據說南禪寺附近的水質很好,所以湯豆腐才聞名於此。我以往在台灣所吃的豆腐, 都在超市購買, 是外表潔淨無瑕, 還帶著點化學光亮的豆腐;但在日本吃的湯豆腐,放在木鍋中,卻帶著自然的白,每塊大小不等,樣子和質地也不一樣,咬下去的口感柔軟,可以感受到豆腐的紋理,也有悠悠的豆香和甜味。在湯豆腐之後上桌的則是豆腐田樂燒─烤豆腐配上山椒紅味噌和白味噌,一鹹一甜,味道都很柔和,能提味卻不會蓋過豆腐的味道。

用餐過程中,我看著落地窗外的大片庭園,冬日的松樹依然綠意盎然,潺潺的小溪穿過,陽光灑落在溪旁的苔蘚上,宛如一塊柔軟的地毯,周圍木製的建築與蒼松、小溪和苔蘚相映,形成一種古樸風雅的氣氛,這真是一次難忘的美食體驗!

本文節錄:【和食古早味:你不知道的日本料理故事】一書/時報出版