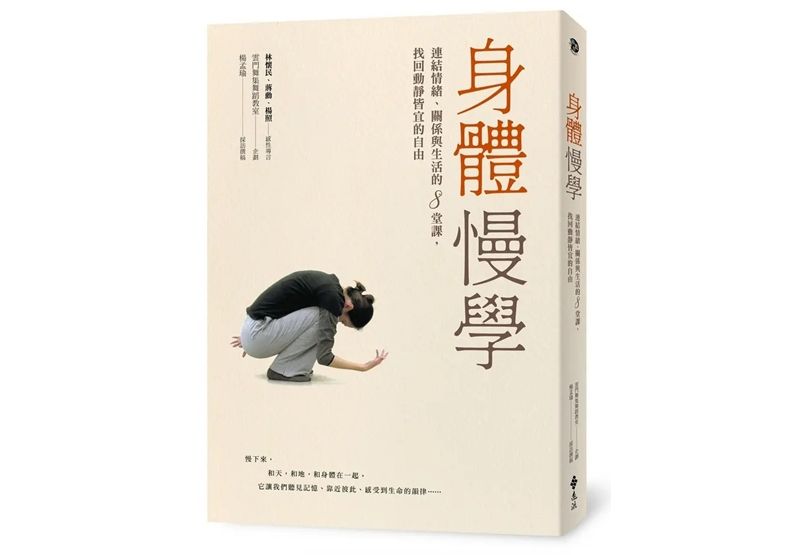

你有多久沒有好好動身體,感受身體?我們習慣與他人競逐,卻常忽略身體的聲音,少有機會往內探求靜定的力量,以及人與人之間溫暖接觸的感覺。其實,身體正是每個人與自己建立關係的基礎,也是我們靠近彼此、與世界連結的重要通道。(本文節錄自《身體慢學》一書,作者:雲門舞集舞蹈教室/楊孟瑜,遠流出版,以下為摘文。)

身體很簡單,也不簡單

「擁抱、呼吸、重心、安靜、專注、跌倒、親密、友伴」,是身體的功課,也是覺知美好的練習:讓愛流動、調和身心、端正自己、靜定沉著、好好生活、跨越關卡、快樂互動、溫潤心靈……

(延伸閱讀│大腦的快樂機制!4種化學物質保持平衡,感覺就很幸福)

林懷民:認識身體,擁抱自在

演講時,我有時會挑戰一下聽眾:「洗完澡,會在鏡子前面看自己裸體的朋友,請舉手。」台下總是凝著緊張的靜默。偶爾有一兩個人舉手,也是遲疑的。談身體,大多數的人總覺得尷尬。

「非禮勿言,非禮勿聽,非禮勿視,非禮勿動。」這是我們的文化。不看身體,不談身體,也不跟自己的身體說話。

我的童年,身體是不自由也不自在的。跪坐在榻榻米上,雙手放在膝蓋,挺背不動。站好,坐好,跪好,拿好筷子,端正飯碗。在家如此,出外作客更要如此。

傳統的文化,讓我們迴避身體,忘了身體是我們畢生的朋友,是生命的起始也是終結。我們沒有傾聽身體的習慣,只把它當做機器,用它,操作它,直到它尖叫、罷工、生病。

1998年,雲門舞集舞蹈教室的成立,就是希望透過動身體,來認識身體,做一個自在的人。

每一堂「生活律動」的開始,我們讓學員靜坐一兩分鐘,即使四歲的孩子。透過深呼吸來洗去奔往教室的焦躁,打開眼睛時便能專注上課。

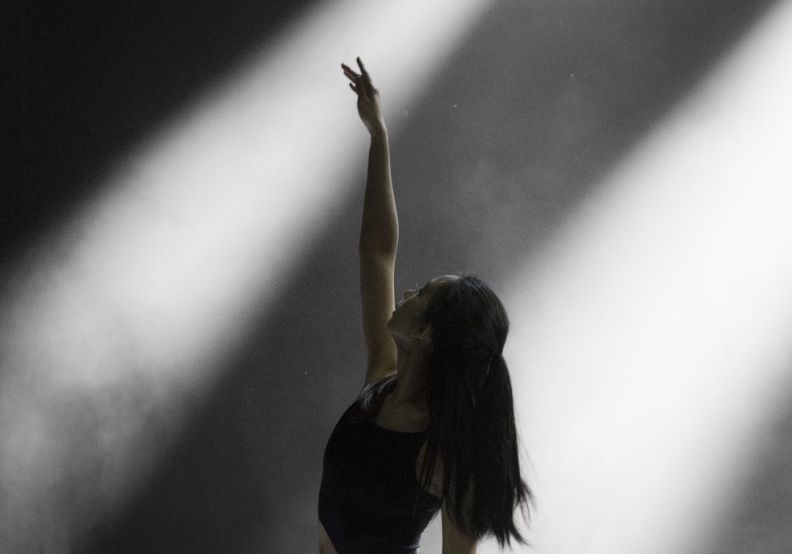

「生活律動」不教學員拿頂,拉筋,下腰。老師不教「舞蹈」,不示範,只是引導孩子發揮想像力,讓身體去到它可以去到的地方。

下課時,老師擁抱每個學員,跟他們說再見,拂去課堂活動的興奮,讓孩子可以比較平靜地走出教室。

身體是個記憶體,蘊藏先人的經驗與智慧,那些無法言說的本能。雲門希望孩子在被社會制約化之前,在盡情的舞動中,喚起這些本能。

長大後,即使受到壓制,在苦惱中,仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀,仍可以大方地抱人,也自在地接受擁抱。

舞蹈教室創辦後,我的人緣指數大大上升。時不時,在街角,在書店,幾乎在任何地方,總會遇到年輕夫婦向我致謝,告訴我他們的孩子如何喜歡到雲門的教室上課,如何變得合群、快樂。

在捷運站,一位中年男士向我表示謝意,同時伸手指著他七歲的孩子。只見他自得其樂地小跳、跑圈圈,忽而蹲下、起立、揚手,又蹦了一下,在那人來人往的月台上。

我們不知道他腦子裡想些什麼,只明白地知曉,在那一剎那,孩子擁有了整個世界,在那人來人往的月台上。

(延伸閱讀│雲門開始嘻哈?林懷民接班人從孤絕中跳出希望之舞,失去有時是最大的擁有)