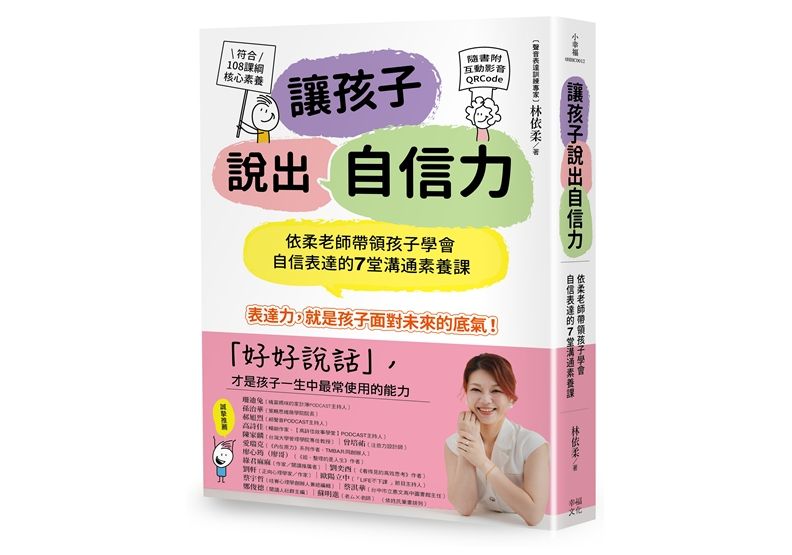

當一個孩子的內在不自信,他對外的語言世界也會失去柔軟與溫度。你會發現,他不太會說「你好棒」、「謝謝你」、「我覺得你這樣很好」這些正向的話語,去和他人交流,因為他也從未這樣對自己說過。這樣的循環,正在悄悄影響孩子的自我認同與人際互動。(本文節錄自《讓孩子說出自信力》一書,作者:林依柔,幸福文化出版,以下為摘文。)

過度謙虛,小心成為自我否定的催化劑

從小我們常被教導:「做人要謙虛、不要誇耀自己。」這句話的本意是提醒我們不要驕傲自滿,遺憾的是,這樣的教育語境無形中也讓孩子學會了另一種生存方式——隱藏自己、否定自己、縮小自己。

當孩子過度內化「謙虛」的訊息,就很容易在心裡悄悄對自己說:

.「不展現、不分享,就不會和別人不一樣。」

.「沒比較,就不會受傷。我寧願平凡,也不要出頭。」

.「出頭的人容易被看見,也容易被批評,還是低調一點比較安全。」

這些話語逐漸變成一種心理防衛機制,看似保護自己,實際上卻是一層層把自信包裹起來的外衣。

久而久之,自信的光芒就被掩蓋,孩子也開始用「我就這樣啊,沒什麼特別的」,來掩飾其實曾經閃閃發亮的自己。

更令人心疼的是——當一個人習慣否定自己的特質時,也容易忽略他人身上的光亮。因為他看不見自己好在哪裡,也就不容易真誠地欣賞別人的優點。慢慢地,他的語言變得更犀利、更尖銳,少了鼓勵與讚美,多了挑剔與比較。

當一個孩子的內在不自信,他對外的語言世界也會失去柔軟與溫度。你會發現,他不太會說「你好棒」、「謝謝你」、「我覺得你這樣很好」這些正向的話語,去和他人交流,因為他也從未這樣對自己說過。

這樣的循環,正在悄悄影響孩子的自我認同與人際互動。

(延伸閱讀│孩子感受好,表現就好!用「四夠教養法」養出溫暖聰明的孩子)

先看見自己的美好,才能對世界充滿善意

話語,是內在狀態的鏡子。如果我們希望孩子的話語能充滿自信與善意,那麼最根本的起點,就是幫助他重新看見自己的美好。

請問,我們真的想讓孩子成為這樣的人嗎?

是成為一個習慣低估自己、也無法欣賞他人、語言中缺乏力量與溫度的孩子?

還是,我們希望他成為那個勇敢說:「我很不錯,我也很欣賞你!」的孩子?

2步驟建立自信,點亮孩子的內在光芒

那麼,我們可以怎麼做,幫助孩子重新點亮內在的光芒?

請記得這句話:「自信,不是比較出來的,而是認識自己、喜歡自己、肯定自己。」

真正的自信,是一種由內而外散發出來的能量。它不是來自於「我比別人好」,而是源自於「我知道我是誰,我願意喜歡這樣的我」。

這樣的自信不需要完美、不需要第一名,而是來自一份穩定的自我認同。

(延伸閱讀│瑞典文化:「沒人需要成為鑽石。」就算沒發光發熱,社會仍接納你)

那麼,陪孩子建立這份穩定的自信,我們可以從哪裡開始呢?我建議,可以從以下兩個步驟開始:

第1步:陪孩子「看見自己美好的地方」

自信,不是喊喊口號就有,而是來自一次次對自己的溫柔發現。請陪著孩子一起去找出那些他做得不錯、值得欣賞的小亮點。

不一定要是多突出的成就,也不一定要是別人稱讚的特質,只要是自己內心真實喜歡的,就值得被看見。可以是:

✓他很會觀察細節,能發現別人忽略的小地方。

✓他喜歡動手做事,有創意、有耐心。

✓他是一位貼心的孩子,總能帶著溫柔的語氣、安撫爸媽煩亂的情緒。

✓他對動物特別有愛心,也對朋友充滿善意。

✓他雖然話不多,但說出口的話總是令人意想不到的有重點。

無論是能力、特質、氣質、興趣、風格、品味……,這些都是孩子們「與眾不同的美好」唷!

第2步:練習說出來,讓自信具象化

幫助孩子把內在的自我肯定,轉化成具體的語言,是一個非常重要的歷程。

請讓孩子試著大聲說出對自己的欣賞,可以對著鏡子說、對著爸媽說、對著親近的朋友說,甚至可以對著自己最愛的玩偶說。

這些話不需要華麗,只需要真誠:

「我覺得我的畫畫還不錯!」

「我覺得我整理東西的速度很快!」

「我覺得我對同學很好,常常主動幫忙!」

「我覺得我很努力學習,也願意改進自己!」

這些句子就是一顆顆自信的種子,種在孩子的語言裡,也慢慢種進他們的心裡。剛開始說出來的時候,可能會有點彆扭、不自在,甚至會覺得有點「不好意思」;但沒關係,這是自然的反應。請記得:語言是有力量的,當我們願意開口,自信才有機會被「說出來、長出來」。

而當孩子們愈來愈能說出自己的亮點,他的眼神會開始發光,他說話時的語氣,也會多了一份篤定與溫度。

這就是語言的顯化力量——當我們願意讚美自己,就開始為自己打造一個更溫柔、更堅定的內在世界了。

(延伸閱讀│黑幼龍的「慢教養」:孩子一生最需要的助力是性格,不是考試成績)