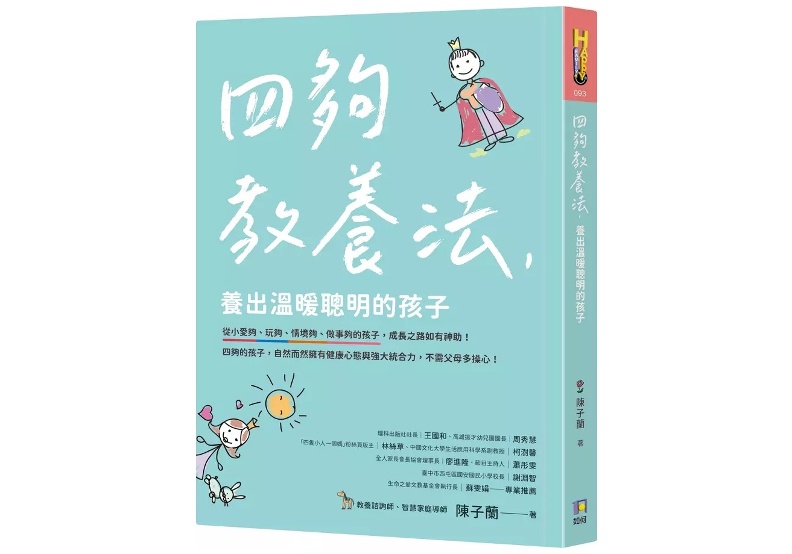

我從事教養諮詢十多年來領悟到,行為的背後來自內心感受,感受好行為表現就好,如果孩子出現偏差行為,父母需先關注孩子的內心,是否某些內心需求沒得到滿足,而導致欲求不滿,變成以自我為中心的性格或所謂的攻擊行為;感受好壞跟情境的互動有很大的關係。(本文節錄自《四夠教養法,養出溫暖聰明的孩子》一書,作者:陳子蘭,如何出版,以下為摘文。)

親愛的讀者朋友,你覺得教養小孩是一件怎麼樣的事?

如果答案是輕鬆愉悅,那麼恭喜,你的觀念與方法肯定是正確的。然而,如果你感到又累又挫折,那麼肯定有些觀念跟方法是需要調整的。

每當講座或教養諮詢時,總會遇到父母語帶無奈的表示:「以前我們當孩子時都是聽話照做,現在當父母了,教養孩子卻那麼難?!」「早知道就不要生!」「比工作還累人!」「都累成這樣了,孩子還不體貼我、配合我?」「愈說愈故意,打罵孩子的行為非但沒改變,跟我的關係還愈來愈遠,會頂嘴、還會翻我白眼……讓我充滿挫折感啊!」

或許這也反映了多數父母的心聲,過去父母生得多,沒有太多的管教問題,而現代人生得少,管教的問題卻層出不窮。這教養難的背後原因,是許多面向所造成,絕非單一問題。然而,解決問題的首要之務,是找出問題所在,才能真正的改善問題,這也是我寫這本書來跟現代父母探討的主要原因。

我有幸遇見理科出版社社長王國和教授,當年他提出「孩子應該這樣教」的「四夠教養法」,提醒現代父母「孩子生得少,更要教得好;要教好孩子,先學不要教」。

乍聽之下,這「不要教」可真的是玄之又玄!原意是指每個孩子本來就好好的,只要適時適性地正確引導即可,但現代父母太過用力的「教」而扭曲了「教」的本意,反而把孩子給教壞了;這也並非要父母從此放任孩子不管,而是提醒父母是否教養過度而不自知!(延伸閱讀│「你剪斷了我的翅膀,卻抱怨我不會飛翔」別再要求孩子聽話了!)

當被問到育兒教養之路太難、不知道該怎麼辦時,我總會說:「教養挫折,正是刺激父母觀念再升級的最佳時機!」當面對孩子做出不當行為、愈說愈故意時,除了是好好說、苦苦哀求、抱著歇斯底里的情緒怒罵孩子之外,或許可以思考其他的教養方法,一切都有方法,父母也總願意學習往更精進的育兒道路前進。(延伸閱讀│孩子的情緒化,來自「直昇機父母」!適度放手,激發4到7歲大腦「成就動機」系統)

我從事教養諮詢十多年來領悟到──

行為的背後來自內心感受,感受好行為表現就好。

如果孩子出現偏差行為,父母需先關注孩子的內心,是否某些內心需求沒得到滿足,而導致欲求不滿,變成以自我為中心的性格或所謂的攻擊行為;感受好壞跟情境的互動有很大的關係。

意思是說,一個孩子與父母間關係好壞的情境,會影響孩子的內心感受,如果父母跟孩子的互動關係不佳,那麼,孩子就可能產生偏差行為來引起父母的關注(簡稱為討愛行為)。

也就是我在教養諮詢或親子講座當中經常提到的:「父母學習正確的教養態度來對待孩子;而孩子用偏差行為來提醒父母改變教養態度。」這是一個相對應的關係。(延伸閱讀│孩子未獲滿足的「一項需求」,成年時將釀成3大問題)

如果你正為教養孩子而困惑不已,那麼也許可以在這裡找到答案。也不一定要全相信書中的任何觀念或方法,但你可以試一試,試著把它融入你的親子關係中,如果孩子的行為真的有改善,那才是最重要的開始。

如果教養讓你感到無力或無助感,那麼肯定是有某個環節出了問題,把它找出來,然後修正。

孩子具有無限的潛能,不論身心機能還是能力,均優於大人。然而,孩子優秀與否,關乎父母的觀念與方法。所以,親愛的父母們,我們一起來學習教養孩子的基礎核心觀念:四夠教養:愛夠、玩夠、情境夠、做事夠。

到底教養難不難?

到底管教孩子有什麼撇步?

到底眉角又是在哪裡呢?

我們就從這本書開始吧!

童年快樂,一生都會快樂,因為起點決定了終點。