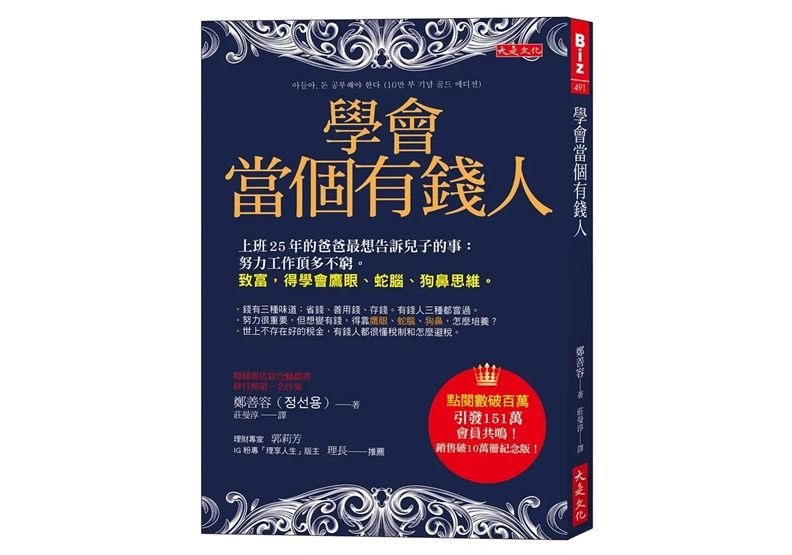

「複利是超越日常規律的法寶,也是時間帶給我們的成功魔法。」人們會在生活中談論儲蓄,卻未曾明確認識儲蓄是什麼,也沒意識到其重要性。儲蓄就像人、生命、自然、空氣、水一樣珍貴,但我們卻因太常聽到這兩個字,所以不自覺忽略它。(本文節錄自《學會當個有錢人》一書,作者:鄭善容,大是文化出版,以下為摘文。)

在消極意義上,儲蓄是指收入中,沒拿去消費並存起來的錢,從積極角度來看,則指定期存錢,讓本金慢慢累積利息。其最大特點是完全沒有損失本金的危險,由於本金沒有損失,所以人們會一點一點的把錢放進銀行,最終累積成一筆資金,這也是儲蓄的最大作用。

然而,有時銀行因發生擠兌(按:bank run,指銀行或金融機構被大批的存款客戶要求提款領回自有的儲金)而破產;也有巧妙偽裝成儲蓄,實際上卻是基金的商品。

照理說,儲蓄產品和其他金融商品有明顯區別:儲蓄,以儲蓄和利息收益為目的;基金,以投資為目的;保險則是為了分擔風險。但最近有些金融商品巧妙設計成混合型,讓人難以區分究竟是儲蓄、基金還是保險商品。

為了不被欺騙,我們必須具備一定的金融知識,也要理解儲蓄的明確意義、細心檢視其中隱藏的風險。

在高利率時代,利用在銀行儲蓄,可以很快存下一筆錢。然而,若遇到低利率時期,錢存在銀行裡很難賺到錢,可以說,靠儲蓄賺錢的時代結束了。

(延伸閱讀│儲蓄、節約、清貧已不再是美德:使用金錢前先思考這2點)

現今正從儲蓄時代轉變成投資時代

雖說儲蓄是穩定的,而投資有風險,但在低利率時代,我們不得不冒險投資。正因為面臨利率降低、貨幣量增加、貨幣價值逐漸下降的金融資本主義時代,我們需要盡可能研究具投資效果的金融商品,而非在高利率時代才有用的儲蓄。

在此之前,大家得先知道基本的儲蓄種類及其用途。

一般銀行常見的儲蓄存款有三種:

複利效果最初源於銀行使用的經濟術語,銀行有單利和複利兩種計算利息方式。前者是不把前一段時間的利息加進本金,只針對本金計算下一段期間利息。而後者把每一階段獲得的利息併入本金,以合計金額當成下一段期間的本金,藉此累積利息。

有經濟觀念的人知道,看不見的利息貼補在本金上,左右著我們的生活。可以說,複利超越了計算邏輯和看得見的規律,是一種生活魔力。

(延伸閱讀│他人生最重要的「3筆投資」:財富不是從收入,而是從「消費」開始)

其實不只金錢,生活也能套用複利的概念

只是世事都具有兩面性,所以從這個角度來看,除了正向複利效果,如運動、讀書、能力等能帶來好處,也可能出現負面複利效果,像是酒、菸、貪欲等。

正因如此,我們要設計人生,以累積正面的複利效果。

我知道複利是超越日常的存在,可以說,我現在得到的一切,都是複利帶來的成果。例如,走路和跑步都是反覆摔倒又站起來,不斷練習後得到的結果。

人們是因為走路的複利效果,才能平穩走著,文章也是經過一字一句反覆練習的傑作。不論結果好壞,只有認知到一切都是複利帶來的影響,才能建立起成功的階梯。

想成為有錢人,必須知道複利效果

哪怕是一個小小的成果,也是複利效果的產物,偉大的事情更不用多說。例如:每天堅持學2個小時英文,每週學習5天,一共10小時,與每週只選擇一天專心讀10小時,一年後進行比較這兩種方式。

如果用單利計算,兩個學習方法的時數都是520個小時。然而,用複利計算的話,結果卻完全不同。假設每次可以累積額外10%利息的學習成果,每天學兩個小時,一年可以達到1085個小時的效果;每週只有學一天10小時,則達成653個小時。兩者相差432個小時。

除此之外,專注程度也有差異。人一天可以專心學習兩個小時,卻很難保持專注10個小時。由此可知,學英語最有效的方法就是每天堅持讀2小時,這就是學習的複利效果。不要擠在同一天,而是每天堅持不懈的學習。只有這樣,才能藉由學習的複利效果,達成想要的目標。

錢也是。以10年為基準,每個月存200萬韓元的人和一年存2,400萬韓元的人,以複利計算時,其存款差額相差將近兩倍。像這樣將時間分成較小的單位,藉此創造複利效果非常重要。

複利效果是時間創造的魔法

如果每天、每月堅持存錢,這些錢便自動創造利息。所以,要有一定的固定收入並珍惜,固定儲蓄比什麼都重要,這就是存錢的經濟原理。累積一定的金額就會產生複利效果,而在這種複利效果下,錢會自己增加。

(延伸閱讀│專家歸納3個「讓錢長大」的花錢習慣,讓你「愈花愈有錢」)