編按:此篇原題為〈答柴靜的追問:葉企孫為何成為國家罪人?〉柴靜是旅居海外的中國獨立媒體人,長期關注空汙、減碳等環境問題,並以紀錄片《穹頂之下》聲名大噪。她以改編成Netflix電視劇的科幻小說《三體》中,一場描述文革的開場戲為題,提問:「中國物理學泰斗為何成為國家罪人?」本文作者從歷史事件細細爬梳,試圖回答這個「大哉問」。另,本文將分為上下兩篇完整呈現。

柴靜談《三體》清華物理葉教授的原型

劉慈欣的科幻小說《三體》影視改編版在Netflix 播出,一開場,就是1966年北京文革的批鬥場景,革命小將們大喊:「揪出一切思想害蟲,打倒一切牛鬼蛇神。」物理系的教授葉哲泰被綁上台批鬥。

柴靜以此為題,在YouTube做了專集,追問《中國物理學泰斗為何成為國家罪人?》:

一般認為,葉哲泰的原型,是清華物理系的創辦人葉企孫。柴靜相當詳細地交代了葉企孫在文革中的遭遇,並指出葉企孫的厄運,來自愛徒熊大縝在抗日時期「國民黨特務案」的牽連。

但,真相就是如此而已嗎?

北京,清華物理,重振輝煌的呼喚

2001年,清華大學90週年校慶,江澤民在典禮致詞說:「國家表揚23位兩彈一星功勳,有14位是清華大學的師生,……這是中國知識份子的驕傲。」

2000年,《中國科技的基石⋯葉企孫和科學大師們》出版,作者指出,「兩彈一星之所以能成功,是在早年葉企孫的苦心經營栽培,埋下的種子。」「沒有這個科學家群體,我國的綜合國力將難以想像。」

葉企孫早年自清華學堂畢業之後赴美,在哈佛取得博士學位。先到東南大學任教,再回到清華。對日抗戰前,葉企孫、顧毓琇、馮友蘭、陳岱孫,分管清華的理、工、文、法學院,是當時最強的組合。1925年,葉企孫受聘清華後,就入住「北院7號」共四室一廳的房子。葉企孫終身未婚,請了一位廚師,將自家廚房辦成了小食堂,一群少壯派教授逐漸因搭伙吃飯,而聚在一起交流討論,被稱為「北院7號飯團」。

走在校園大道,我看到物理系的海報,有浮印著楊振寧的題字「重振輝煌」。再走到物理系大廳,看到角落的葉企孫銅像,老校友說:「原本想將老師的銅像放到館外的大空間,可是沒有得到有關單位的同意。」

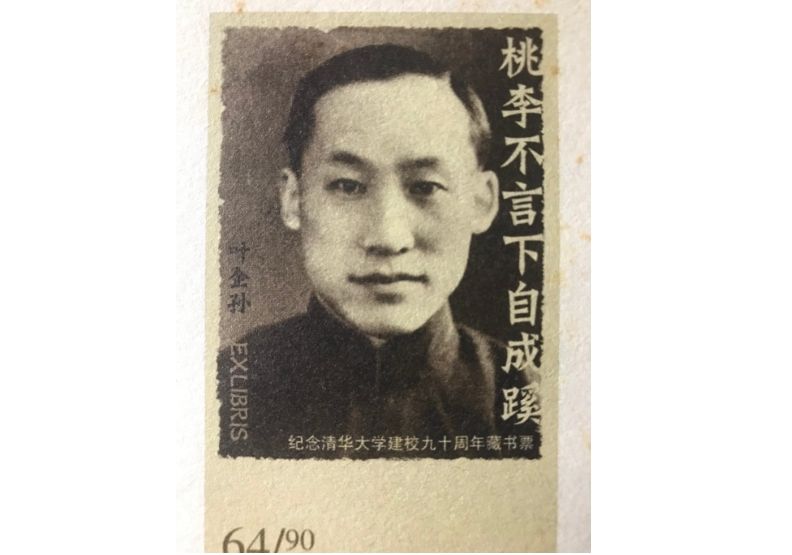

第64號藏書票:桃李不言、下自成蹊

2000年前後,兩岸清華來往比較熱絡。我當時是新竹市校友會的理事長,會收到一些紀念品,其中有一份清華90週年藏書票。葉企孫的這一張題詞是:「桃李不言、下自成蹊。」稍早之前,沈君山校長任內,為清華大學台北月涵堂的梅貽琦銅像題詞也是「桃李不言、下自成蹊」,如此不約而同,可能是因為他們都是寡言君子,葉企孫且有口吃。梅貽琦《大學一解》如是說:「人生莫非學問也,能自作觀察、欣賞、沉思、體會者,斯得之。今學程之所能加惠者,充其量,不過此種種自修功夫之資料補助而已,門徑之指點而已。」又說:「古者學子從師受業,謂之從遊。孟子曰:『遊於聖人之門者難為言。』間嘗思之,遊之時義大矣哉。學校猶水也,師生猶魚也,其行動猶游泳也。大魚前導,小魚尾隨,是從遊也。從遊既久,其濡染觀摩之效,自不求而至,不為而成。」反覆強調:自修功夫;自不求而至,不為而成。

看過這整套藏書票之後,我有點納悶:90張藏書票,為什麼葉企孫的號碼偏偏是「64」這個敏感數字?

上海,師生墓地,民族英烈?

1977年,葉企孫去世,2013年,遷葬於上海浦東的福壽園,葉企孫立像前方的墓地上有一塊石碑:「我的民族夢」。2015年,又在葉企孫墓旁造了熊大縝墓。沒有血緣關係的師生之墓,為何被安排在同一處?

熊大縝墓前石碑上的文字,交代了:

「1938年4月,熊大縝放棄赴德留學,推遲結婚加入八路軍,化名『熊大正』,任冀中軍區供給部部長兼技術研究社社長,領導研製烈性炸藥、地雷和無線電設備。1939年4月,被冀中軍區鋤奸部以『國民黨特務』罪名祕密逮捕,同年7月,在日軍『掃蕩』轉移途中被處決。1986年8月20日,中共河北省委為其平反昭雪,恢復名譽,按因公犧牲對待。在文化大革命中,葉企孫先生受熊大縝案件牽連,受盡折磨,含冤而死。日月昭昭,一代民族英烈熊大縝76年後魂安於此,與恩師相伴長眠。」

熊大縝的墓中別無他物,只放了一張他的照片。熊大縝的墓,是以抗日的「民族英烈」名義,放在這與師長眠。

可是,他是被中共自己人用石頭活活打死的啊。

日本,靈園墓碑,首相𧫴書

有一年,我去到東京都多磨靈園仁科芳雄墓地,墓碑的正面只有:「仁科芳雄墓」。側邊刻著「吉田茂 謹書」,由當時的日本總理大臣,題寫墓碑致上最後的敬禮。靈園中埋在同一塊地的都有親族關係。仁科芳雄的墓地,在他墓碑的右側,有一小小的尖形墓碑,上面刻著「朝永振一郎 伴師長眠於此 武見太郎謹書」。這是此一墓園中,唯一無血親關係的人,骨灰埋在一處的異例。朝永的小墓碑背面只刻著:生卒年、文化勳章、諾貝爾獎的年度,這是依朝永振一郎的遺願,分骨安排在此。

仁科、朝永是什麼關係?1965年10月21日晚,在東京朝永振一郎的自宅,擠滿了記者前來恭賀,並採訪當天剛發布獲得諾貝爾獎的新聞。這時,人在京都的湯川秀樹撥電話進來了。在幾聲恭賀之後,湯川說:「你的超多時間理論,那可是在戰爭的困難條件下,完成的工作,真是難能可貴。」朝永說:「這真的多虧有仁科芳雄先生。」湯川說:「是,就我們二人而言,從三高、京大,我們都一直走著相同的道路,就這麼一路到了今天,這可說都是拜有良好的教育之賜。」他們兩人的求學歷程,是那麼的相似。彼此可說是日本物理學界一對相互輝映的雙子星,一生敬重以待的對手。

1921年,仁科芳雄赴歐留學,於1928年回日本。1931年,在京都大學開密集班,講授量子力學,將剛由早期量子論發展成有一完整理論系統的量子力學引進日本,湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一……這些後來日本物理界的重要人物,當時都在這一班。

中國大陸上有成百上千的烈士陵園、愛國教育基地,常見許多壯觀布局。比較中、日兩國兩位學術開創者的墓地安排和看待的方式,種種思緒,無言勝有言。

文章未完,下篇詳見:科幻或寫實?從《三體》開場追溯歷史(下)

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(作者為台積電文教基金會董事)