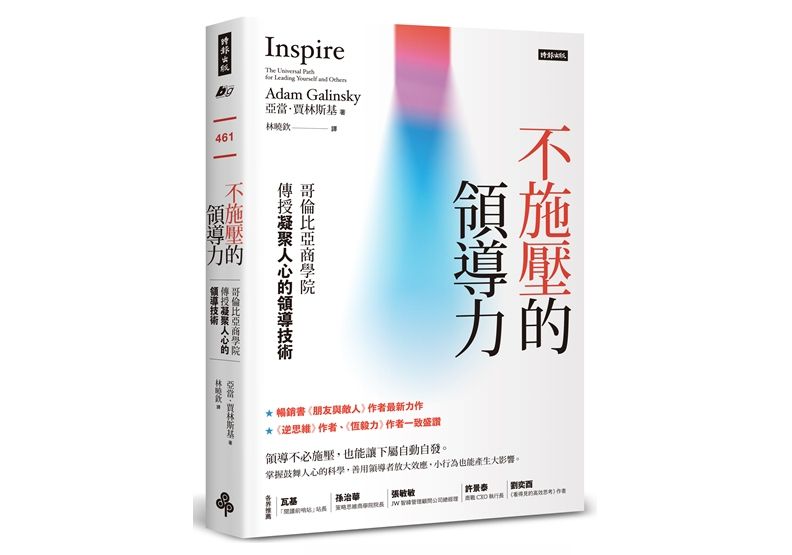

為何主管經常以惹怒他人的方式施力?因為乍看之下似乎能達標,但實際效果往往是曇花一現。哥倫比亞商學院教授賈林斯基認為領導力並非天生,而是透過後天學習和培養而成。領導者要如何做到啟發人心?我們可以從給予他人選擇開始。提供選項不只在身為領導者時有效,也是成為啟發型父母的關鍵。(本文節錄自《不施壓的領導力》一書,作者:亞當.賈林斯基,時報出版,以下為摘文。)

我的姪女費歐娜(Fiona)4歲時開始抗拒媽媽挑選的任何衣服。於是我的弟媳蘇琦(Suki)開始讓女兒在每種類型的服裝中做選擇,例如:在這兩件上衣中選一件,然後在這兩條褲子中挑一條等等。她的方法效果卓越:費歐娜開始迅速穿上衣服,而且毫不反抗。

提供選項有助家長讓孩子順利完成日常生活,因為選項會賦予自主感,而不是施力與加壓。選項提供了兒童教養專家所謂的「高度自主性的支持」。

相對於獲得選項所帶來的自由感,微觀管理則是惹怒人心。

我經常聽到這句老話:「我的主管快要讓我抓狂了,不管我做什麼事,他都要插手。」我們厭惡老闆時時刻刻監控我們。

我們微觀管理他人時,其實是在傳遞一個訊息:我不信任你。這讓人覺得被羞辱,也不被尊重。

與其自行介入員工的行動,不妨反其道而行

我們可以委任重要的工作,或邀請他人參與有影響力的會議。受託高階任務會讓人覺得倍受啟發,因為這個動作的意思是「我信任你」與「我對你有信心」。而這種感覺就像是責任的成長飛躍,會激發我們內在的責任心。

邀請一個人參與高層會議,則是喚起孩童進入新世界時的驚奇。我們賦予責任並邀請他人參與時,就是啟發他人實現我們對他們的信心。我們啟發他人把握當下。

(延伸閱讀│這主管為何主動幫下屬「找新工作」?卓越領導者該具備的條件)

荀子說過一句話,完美描述了讓他人參與的力量。「不聞不若聞之,聞之不若見之,見之不若知之,知之不若行之。」參與,從根本上改變了我們處理任務的方法,讓我們從旁觀走向最前線。我們從冷漠的旁觀者轉變為主動的參與者。

這就是芮妮.拉羅許—莫里斯(Renee LaRoche-Morris)在一場關鍵會議中獲得一席之地時的感受。

在她成為美國證券集中保管結算公司(DTCC)的財務長之前,芮妮曾經在顧問公司工作。參與一場重要會議時,她被告知要坐在牆邊,只能從旁觀察30位銀行資深高層與客戶之間的討論。

其中一位客戶示意請芮妮加入會議桌,但她拒絕了,因為她不應該參與討論。但客戶有些堅持,芮妮最後妥協了。

她坐下來時,她的老闆看起來很驚恐,憤怒的眼神彷彿在說:「你在做什麼?你為什麼坐在會議桌旁?」那位不認同她的老闆,很快就不再是芮妮的上司了。

會議結束後不久,那位客戶主動聯絡芮妮,請她協助處理一筆交易。此事完成後不久,客戶便邀請芮妮為他工作。一個簡單的邀請芮妮加入會議桌的舉動,創造了芮妮人生中最長久且最重要的一段職場關係。

加州大學洛杉磯分校的吳雪莉(Sherry Wu;音譯)進行了大量田野調查研究,證明參與確實能啟發人心。她在實驗中深入各個組織,將組織成員隨機分配至不同的工作小組,從工廠工人到行政人員皆有,分為基礎組或高參與組。

在基礎組情境中,領導者一如既往地主持20分鐘的週會。但在吳雪莉設計的高參與組情境中,督導退居其次,由員工主導關於目標、挑戰及新觀念的討論。

這種少量的參與:「一週只有20分鐘」帶來了轉變。高參與不只提高了生產力,也增加滿意度,並減少離職情況。雪莉發現這些效果的原因是積極參與滿足了人類對於掌控的基礎需求。

讓他人參與,並提供選項,可以讓人們獲得自主與掌控的感受。但若給予人們太大的自主性,反而可能讓他們感到無所適從、漂泊不定。這就是為什麼讓他人參與並提供選項是如此強大,可以在結構感之中賦予人們自主感。

(延伸閱讀│管理學大師彼得.杜拉克:未來的領導者,是「知道如何提問」的人)