台劇《人生清理員》影集版是2020年電視電影版本的拓展,本片由楊凱婷製作、陳大璞執導,主演包含鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵與黃冠智。

當清潔人員請鎖匠破門進入這間已經數月沒有人煙的屋子,首先撲鼻而來的,是早已腐爛的屍臭味和腐敗感,而映入眼簾的,是雜亂不堪的房舍──垃圾堆積、汙垢彌漫、被褥有著沉重的霉味,蒼蠅和蛆都已經在屍體上蠕動⋯⋯這是現代社會的縮影,也是老化、獨居下,許多獨居老人正嚴重面臨的哀戚。

在這種負責打理孤獨老死的文化和風氣中,日本可說是全球最發達的國家,也在人口老化和少子化的雙重危機中,蔓延出無以復加的沉痛和無奈。誰願意死後沒人注意和關注?那背後的苦衷,又有誰能夠體會?

2020年,由果陀和公視製作的電視電影《人生清理員》正式上線,這部由黃河主演的作品,描述死亡現場清理員透過一次次清掃亡者現場的過程,既整理了死者家屬的心靈,也療癒主人翁內心深埋的傷痛。

當年,《人生清理員》播出後受到了極大的迴響,更在第56屆金鐘獎入圍多達7項大獎,這對製作人楊凱婷和導演陳大璞來說,完全是出乎意料的事。

《人生清理員》影集版登場,全新陣容的感動故事

如今,睽違4年,《人生清理員》的影集版將再度和觀眾見面,那些當時沒能說完的故事、意猶未盡的感動,都將以另一種形式,打動你我內心。

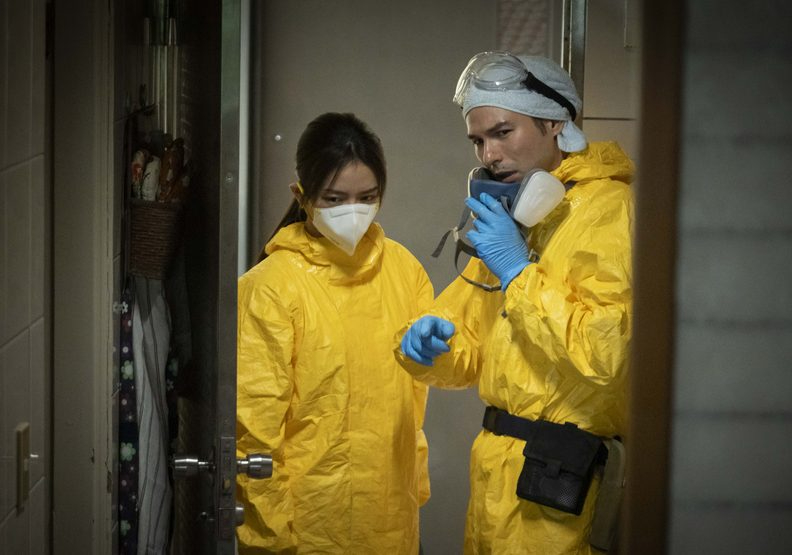

《人生清理員》影集版同樣由楊凱婷製作、陳大璞執導,但演員和劇情完全是全新的故事,主演包含鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵與黃冠智。

故事描述,專門做特殊現場清潔的「明日清潔社」,5位清潔社成員們的故事,他們透過走入一個個死亡現場,清掃每個逝者與親友間的遺憾,同時,卻也紛紛照映出主角們,各自內心深處的糾結難題。

楊凱婷分享,《人生清理員》電視電影最初的起源,是公司同事在閒聊,她說她一個人住,如果有一天突然都不回訊息了,記得要去敲她家的門,「就是這時我們才發現,其實獨居這件事情,不是一般我們所想的老了才會發生,而是隨時都在我們身邊上演,這是現代人的社會狀態。」

那時,果陀覺得這個點子還不錯,就把故事大綱拿到公視提案人生劇展,沒想到因此通過了,但從通過到製作的過程,卻遇上了困難。楊凱婷在離上映期限僅剩半年時間臨危授命接下這個案子,她開始找導演、找編劇,「我們其實都是來救火的,大家互相找人幫忙、欠人情,終於把《人生清理員》完成。」

出乎意料大獲好評,《人生清理員》影集以職人角度訴說

《人生清理員》影集版有許多幽默的溫暖橋段。果陀娛樂

楊凱婷笑說,在一團亂之下,好不容易把《人生清理員》完成以後,其實也是想說做完就好了,但沒想到後續的反應這麼好、金鐘獎還入圍這麼多項,公視就不斷建議可以做成影集。

陳大璞表示,其實在做影集之前,也有想過可以把之前在拍電視電影時所欠的人情還回來,因為大家那時很幫忙,如果《人生清理員》影集版有更多預算,也許可以賺一點錢,回饋給演員和工作同仁,他笑說,「結果沒想到愈花愈多,這個人情也愈欠愈大。」

一開始,製作團隊也有想過延續電視電影版的故事和演員,但討論到最後,決定把整個世界觀都切開,這樣才不會綁手綁腳,畢竟整個故事架構都不一樣。

陳大璞說,《人生清理員》影集版有討論過很多的走向,這種題材面向很多,可以靈異、可以犯罪、可以驚悚,有許多可成立的方法,但經過不斷田調的過程當中,大家還是對做這個職業的人很有興趣,所以才決定往職人劇的角度走——他們為什麼要做這個工作?有什麼不為人知的故事?

「其實會做這行的人,他們本身都是有遇過各種問題,他們也是人,因為各種不同的原因聚在一起、做這個不太有人敢做的工作,也有些因果關係。」

而《人生清理員》的電視電影版比較寫實,但影集版決定以幽默一點的方式呈現,這種輕鬆一點的調性能讓觀眾看嚴肅、沈重議題時稍微舒緩,演員們彼此的化學作用也讓故事更加精彩。

《人生清理員》一度停拍,甚至面臨腰斬的命運

楊凱婷分享,這次在《人生清理員》影集版的製作上,同樣遇到了困難,光是劇本的開發就花了3年多的時間,結果拍攝到一半還因為經費問題,中間停拍、中斷了半年,甚至一度覺得這部影集就要直接腰斬了。

「其實那半年真的很煎熬,因為一旦要改檔期,演員可能都回不來,只有鳳小岳是確定無論如何都要回來拍,所以他那時候每次要接新戲或有新計劃時,都會先問我們可不可以,真的非常感謝他的力挺。」

直到後來,在經過無數的溝通和協調,最終經費到位時,故事才繼續拍下去。

她透露,2021年韓劇《我是遺物整理師》出現時,真的讓製作團隊都嚇了一大跳,也因為這部韓劇,《人生清理員》故事必須大幅度修改,最關鍵的地方在於,《人生清理員》裡原本劇本中也有拳擊手這個職業,為了不要被說有抄襲的嫌疑,只好重新修改角色的背景故事。

「但其實也因為《我是遺物整理師》的爆紅,觀眾更知道這個職業做的事情是什麼,對我們來說,也是一個能讓觀眾看到《人生清理員》的契機。」

重現死亡現場,美術與質感最專業的展現

陳大璞表示,《人生清理員》的一大重點,其實就在於如何呈現那個人死掉以後、很久沒人發現的死亡現場,那樣場景如何轉變成影集上的視覺發揮,在美學上有著極大考驗,不同的死因、不同的死法都有不一樣的結果。

像是人體的血水、組織液在腐爛的時候,在不同的氣候和溫度的條件下,那崩壞的程度也差異極大,所以美術組的同仁都必須去真正的死亡現場實習,了解真正現場的狀況以後,再重現於拍攝場景。

「最困難的地方是,由於影集裡面案件很多、場景很多,每次光進場、撤場就要花很多的時間,我們當然不可能叫演員完全把整個現場清的一乾二淨,所以所有的場景都必須打造兩種,來作為前後對照的依據。」陳大璞說,所以其實絕大部分的場景都是一個乾淨的、一個髒亂的,每次拍攝都是極大工程。

像是這次美術組還自己養了蛆,在拍攝時一隻一隻放上去,拍完以後再一隻一隻夾回來,「本來我們還想說如果遠景的話,可不可以用米粒代替就好,但追求完美的美術組還是決定用真正的蛆,那感受完全不同。」

為求真實感受,演員們親自到死亡現場觀摩實習

為了劇本和對整個角色的理解,劇組特別安排了鳳小岳和黃冠智,到真正的死亡現場做清掃的工作,而那些死亡現場其實是已經被清過一輪的現場,不是完全沒整理過的,目的是不要讓演員們目睹完全沒整理過的可怕空間。

鳳小岳形容,自己第一次去死亡現場實習時,有種非常想要逃跑的感覺,而且全身冒汗,那種屍臭味,是一輩子都沒辦法抹滅的可怕味道,假設現場是公寓大廈,有時可能才剛到大樓的門口,那個味道就直接撲鼻而來。

但因為鳳小岳和黃冠智飾演這個特殊職業的職人,自然必須親自到現場理解狀況,包含理解清潔的細節、每個步驟的流程,才能詮釋出角色的精髓。

人性充滿善惡,多點同理心是最重要的

陳大璞坦言,人們人性的善惡,本來就會因為處境的不同而有變化,在拍戲時,有些勢利、自私、醜陋的人們,但他希望演員們不要特別去演醜,而是表達出在那個狀態下,會做的正常反應。

「但最重要的,是希望大家透過這部戲,能夠感受到更多的同理心,如果每個人都有同理心,世界會變得更好。」

楊凱婷也說,一直以來,在台灣的社會,死亡都是很禁忌的話題,從小到大的教育,都沒有人教導該如何學習告別,直到有天死亡發生了,才去認真面對道別。

「希望這部戲可以把這個問題拋出來,跨出那一步、開口討論這件事情,才不會導致後續的遺憾,畢竟,世事變化無常,留下來的人也要開心,因為活著的人有快樂的義務。」