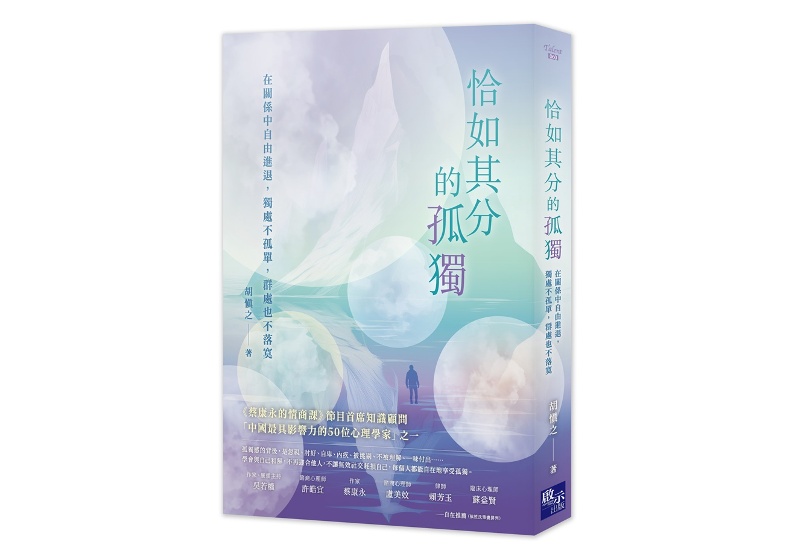

孤單是沒人理我,而孤獨是沒人懂我。孤獨感的背後,是忽視、討好、自卑、內疚、被挑剔、不被理解、一味付出……學會與自己和解,不再迎合他人,不讓無效社交耗損自己,每個人都能自在滿足地享受「一切都剛剛好」的孤獨。(本文節錄自《恰如其分的孤獨》一書,作者:胡慎之,啟示出版,以下為摘文。)

人本主義心理學家指出,人一生下來就要面對3件最重要的事:第一件是生命的意義,第二件是存在性孤獨,第三件是對死亡的恐懼。我們暫且放下第一件事和第三件事,先來弄清楚什麼是存在性孤獨。

存在性孤獨並不是指實際的寂寞、孤獨,也不是指一個人內心中的孤寂荒蕪,而是我們每個人作為單獨的個體所存在的、與其他生命之間難以逾越的鴻溝。

簡單來說,當我們從媽媽的肚子裡出生,來到這個世界上開始,我們就是獨一無二的個體,沒有人與我們是一樣的。

這種先天的差異,就註定了世界上沒有一個人可以與我們感同身受,也沒有一個人能完全地瞭解我們、理解我們和共情我們。就好像莊子的那句「子非魚,焉知魚之樂」。

但是,這種孤獨也並非完全無法解決和克服。解決它的唯一方法,就是與其他人建立連結,尤其是建立深度的連結,也就是我們常說的親密關係。當有人能在某些事情上給予我們些許回應時,我們的孤獨感就會減少一些。

很多人把孤獨等同於孤單,其實二者之間是有很大區別的。孤單,更多說的是外在的形態,而孤獨則是說內在的感受,最明顯的區別體現在:孤單是沒人理我,而孤獨是沒人懂我。

舉個例子,假如你來到一個陌生的場合,發現這裡所有人都在熱鬧地狂歡,唯獨你沒有參與其中。你非常渴望能有人關注你,看到你的存在,或者熱情地將你拉入他們中間,但他們都沒有這樣做。這一刻,你會感到特別孤單。這種感覺就像你在深夜想找個人說說話,可翻遍手機通訊錄裡的所有人,卻發現無人可訴,只好獨自感懷。

(延伸閱讀│給追求「我是誰」的你:感到孤獨、不合時宜,也許是自我人格完善的信號)

而關於孤獨,心理學家榮格說:「孤獨並不是來自身邊無人。感到孤獨的真正原因,是一個人無法與他人交流自己最重要的感受。」

你跟伴侶每天生活在同一個屋簷下,卻不能敞開心扉跟對方分享自己的喜怒哀樂,也不能直接表達自己的想法和需要,兩個人形同陌路,沒有任何有效的交流,每天只能重複一些關於「吃飯」、「睡覺」等簡單乏味的對話。遇到困難或者感到心情不好時,對方也不理解你、安慰你,你只能自己默默承擔。這一刻,你會感到特別孤獨。

在喧囂嘈雜的世界中感到孤單或孤獨,可以說是每個人都曾經或正在經歷的一種情緒體驗,這與你認識多少人沒關係。就算有人陪你一起看電影、一起吃火鍋,但陪你的人你不喜歡,做的事情你不感興趣,那麼你仍然會感到孤獨。

(延伸閱讀│「希望獲得別人肯定」的心情愈強烈,你就要注意了!)

孤獨的3種類型

我的一個朋友曾跟我說:「你知道嗎? 我有時明明身處在熙熙攘攘的人群當中,可仍然感覺很孤獨。不僅如此,我還經常會感到失落,甚至會感到挫敗、羞恥和絕望。周圍那麼熱鬧,我卻完全像個局外人,根本無法融入其中。」

我的另一個朋友卻告訴我說:「我下班後就想回家安安靜靜地待著,沒有人打擾,在家裡做做飯、看看電視,感覺好愜意。」

在你看來,這兩個朋友誰是孤獨的?

很多人可能會覺得,第一個朋友是孤獨的,第二個朋友並不孤獨。實際上,他們都是孤獨者,只不過處理孤獨的方式不同。

一般來說,孤獨可以分為3種類型:自我封閉性孤獨、被動孤獨和主動孤獨。

自我封閉性孤獨,也叫自我隔離性孤獨,它的主要表現是性格自閉,不會主動抓住機會,也不會主動跟人產生關聯,不願意展開社交,只想把自己封閉在一個相對狹小的環境裡。

如果你問他們為什麼不願意跟人打交道,他們會說:「我跟那些場合裡的人格格不入,不是一路人。」、「他們的活動跟我沒關係,我不想參與。」有些時候,即使別人主動跟他們打招呼,或者想跟他們敘敘舊、談談心,對於他們來說都是一種很辛苦的應酬。他們更願意一個人待在一旁,但內心又時常感到孤獨。

關於被動孤獨和主動孤獨,我再舉兩個例子你就理解了。

一個週末的下午,午睡醒來的你發現窗外暮色昏沉,房間裡空空蕩蕩,寂然無聲。你四處摸了摸,在枕頭下找到了手機,螢幕亮起,沒有一條訊息,那一刻你感覺彷彿被這個世界拋下了。你倍感孤單,甚至有一些失落和無助。雖然你感覺孤獨,但不安於孤獨,總想逃避孤獨。

同樣是在一個週末的下午,你一個人關上房間的門,坐在透亮的窗前,捧起一本自己喜歡的書,讓自己徹底沉浸在文學的世界裡。同樣是你一個人,但體會到的則是積極甚至極致的享受。這種安於孤獨的狀態,也就是恰如其分的孤獨,恰到好處的孤獨。

有人說,孤獨的人是可恥的。當我們看到他人都處在關係之中,只有自己身處其外時,內心就容易生出一種羞恥感。而如果我們不能把完整的自己表達給別人,即使與他人建立了連結,這個連結也只是部分連結,並不完整。

沒有建立連結的部分同樣會讓我們產生羞恥的感覺,因為這部分是我們沒辦法展示給他人的,是我們想要藏起來的。這時,我們就會有一種被動的孤獨感。

也有人說,孤獨是最大的自由。相比於熱鬧和喧囂,有的人更喜歡一個人獨處時的輕鬆,即使有些乏味,也不會感到不安。他們認為這是一種自願選擇的獨處,是在遠離無效社交,甚至是一種「采菊東籬下,悠然見南山」的極致享受。因為自己想要,所以選擇孤獨。這就是一種主動孤獨。

不過,對於絕大多數人來說,孤獨不太容易給人「享受」的感覺,更談不上是較高層次的生命狀態,反而會帶來一種不安的,或者說不舒服的體驗。

如果你也有此感受,那或許恆常穩定的客體還未在你的內在形成,此時,接納這種不安,將是你接下來的功課。

(延伸閱讀│學習「獨身自立」:有能力度過孤獨時光,才能不壓迫地愛一個人)