10月底,台灣有能力自製克流感的消息震驚全球,但其實早在8月中旬,台灣就成功跑完所有製造流程。

這幕後研發的團隊來自於「國家衛生研究院」,成立十年,國人無所知悉的國衛院,是默默守著國家公共衛生的最後一道防線。

1998年,謎樣的腸病毒爆發,奪走七十八條無辜孩童的生命。國衛院整合全國專家,致力開發疫苗,並訓練出一批臨床感染症專科醫師,不僅一刀斬斷腸病毒的肆虐,也在隨後的SARS時期遏止了病毒的擴散。

現在,國衛院在研製出抗病毒藥物後,更加緊腳步研發禽流感疫苗,「研發疫苗一刻都不能等,」國衛院院長吳成文說明,過去流行病在亞洲爆發後,等到西方研發出疫苗,時效多已超過兩年,「國家絕對要有疫苗自製能力,國衛院要讓台灣成為亞洲重要的疫苗生產基地!」

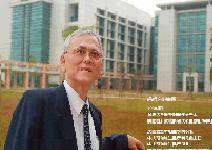

抗病毒藥物的從無到有,國衛院扮演了重要的推手;而國衛院的從無到有,院長吳成文則是最重要的幕後推手。

沒有他,台灣沒有生物醫學

五十六歲已滿頭華髮的他,投入十八年時間,建立起國衛院和中研院生物醫學研究所這兩個原本在台灣不存在的機構,奠定台灣生物醫學與公共衛生的基礎;就算失去深愛的妻子,也不曾後悔回國奉獻。

吳成文是台灣第一個放棄海外根基,回台灣定居的中研院院士。時間回到1980年,台灣在生物醫學領域才剛起步,在美國從事相關領域研究工作十多年且擔任中研院院士的吳成文,應中研院之邀,回國參與中研院生醫所、分子生物學研究所的籌備。

當時許多海外的院士分身乏術,只好利用每七年大休一次的機會,輪班回台擔任中研院生醫所「客座籌備處主任」。1988年輪到吳成文「值班」,義不容辭,他攜著同在海外進行研究、同為中研院院士的妻子陳映雪,以年休的方式,回台走馬上任。

這一年,禮賢下士的吳成文陸續從海外徵召三十多位人才,寫下台灣第一次有如此多研究人員同時回國、在同一個研究所工作的紀錄;然而,在步上軌道時,他一年的客座期滿,問題來了:該走還該留?

在台灣,吳成文招募來的這三十個人才捨不得他走,紛向當時中研院院長吳大猷請命;在美國,同樣有苦等吳成文的三十個研究人員,以及他在美國受教育的三個子女。於是吳大猷破例為他設置「特約制度」,而行政院更以生醫所第二期的新建大樓計畫,要他留任,才願意給經費蓋大樓。

為此,他斷然辭去美國教職,留在台灣續任籌備處主任。「我從來從沒想過會做行政工作。因為如果是研究不順利,換個題目就行了;可是行政牽涉到眾人,方向決定就不能隨意更改了,」熱衷於研究的吳成文說,在美國二十三年,包括史丹佛、康乃爾等國際名校都曾聘請他擔任系主任,他紛紛以做研究為由婉拒;這次,為了自己的國家,他願意付出。

從無到有,他用短短五年,帶領生醫所一躍成為中研院最大的研究所。但,誰也沒料到,他的「行政工作」才正要邁向下一波高峰。

讓經濟強國成為衛生強國

在中研院的經驗,讓他發現中研院儘管地位超然卻只專事研究,難以擔任統籌醫界、學界的工作。

「台灣很小,如果在國際上想跟人家競爭,很不容易,合作是必須的,」吳成文深諳,美國之所以在全球醫療執牛耳,是早在一百一十七年前就設立了統整全國醫院、醫學院與健康研究機構的美國國衛院(NIH)。

他舉台灣生醫界為例,台灣生醫人才有近四千人,卻分散於十個大學和機構中,而美國光一個研究所就有四千人,「所以要把每一間小小的實驗室連結成一個研究網,經過國衛院的計畫,讓台灣有機會與世界一流的實驗室競爭。」

他倡議建立國家級醫學研究中心,並應邀至總統府月會做專題演講,沒多久,政府隨即設立了國衛院籌備處,他當仁不讓加入籌備計畫,此時中研院生醫所也還在籌備階段。

1995年,立法院通過國衛院一年後成立的案子,但卻遲遲找不到院長人選。半年後,硬是趕鴨子上架,讓當了一年半首任生醫所所長的吳成文,轉戰國衛院長一職。

國衛院是異常艱難的挑戰,不像生醫所只要專注一個領域,而是要同時建立十個研究組、四個研發中心。

只找全球第一的人才

「這些組的主任,一定要找最好的人,一旦選錯了人,將來要回頭重新來過會更難,」全國頂尖的人才吳成文不要,因為他只找全球第一的人才,所以光是為了找齊這些主任,就足足花了八年。

第一個到位的主任是「癌症研究組」的彭汪嘉康,她不僅是台灣第一位女外科醫生,更曾任美國國衛院癌症研究所細胞遺傳學及癌症學組主任。就因為當初半開玩地跟吳成文說了一句,「你留下來,我就跟著你回國服務」的話而履行承諾。當時年過六十的她,毅然拋下美國的丈夫、四名子女、十三個孫子,隻身回國主持癌症研究組,為台灣的癌症研究貢獻心力。

期間,彭汪嘉康成立「台灣癌症臨床研究合作組織」(TCOG),串連台灣二十四家醫院,近95%的癌症病人,深入瞭解台灣本土常見病例,進行新藥臨床試驗,培訓數十位腫瘤專科醫師,為台灣癌症治療做出重大貢獻。

面對吳成文年底的退休,回國服務十一年的彭汪嘉康說的坦然:「他不做院長,我行李已經準備好要回美國去了。」

三年前年退休的「臨床實驗組」主任何曼德曾剖析,國衛院能吸引這麼多的頂級科學家回國,就是因為吳成文,「只有一個有成就的科學家,才能吸引其他的科學家。」

而去年才到任,也是最後到任的「精神醫學與藥物濫用研究組」主任林克明,則讓吳成文足足等上八年。

八年前,擔任美國加州大學柏克萊分校精神科系主任的林克明,當時知道國衛院成立,就找了吳成文聊,想不到一見如故。而為了延攬林克明,吳成文寫了不少信,甚至直奔加州去找林克明,但一到他家,才發覺林克明為了孩子升學買了新房子,坐在新屋內,吳成文知道短時間內要他回國服務是不容易了。

「但他(吳成文)一直都不死心,」林克明說,就這樣延宕了七、八年,讓林克明直覺「這樣拖下去也不是辦法」,欣然接下聘書,吳成文也終於找齊人馬。

「回國的時候,這一組完全都還沒開始動,現在才成立一年多,十二個研究人員就通通到位,」林克明對台灣豐沛的人才感到訝異,也對吳成文當時堅持設立該組的遠見感到敬佩,「他真的是用vision(願景)領導團隊的人。」

用科學突破外交困境

一生充滿驚歎號的吳成文,在為台灣的生物醫學與公共衛生扎下穩固的根基後,竟也意外地將台灣帶上國際舞台。

去年,吳成文當選「細胞生物學國際聯盟」(IFCB),這全世界最大的科學家聯盟的會長,締造台灣罕見的科學與外交成就。短短八年間,吳成文從沒有會籍一躍成為會長,過程曲折。

八年前,意識到走向國際的重要性,吳成文申請入會,卻被主席以「台灣不是國家」不列入議程,讓一向溫文的吳成文大怒並提出強烈抗議:「這是政治會議還是科學會議?」憤而起身,在五十多個會員國家代表面前退席抗議。

他不知道,這幅景象讓許多國家紛紛都站起來為台灣說話,東歐國家更是疾呼聲援,因為他們過去都曾遭受蘇聯同樣對待。此情此景,讓四年後的大會,改選出的新主席對台灣釋出善意,並希望吳成文重新申請,台灣就此成為會員。

去年大會召開時,他意外發現席間特別保留一席插上中華民國國旗的位置給他,沒等他坐下,主席表示執行委員會已經一致通過選他擔任下一屆主席,並進行不記名投票,結果竟全票通過,「這表示連中共代表也都投了我一票,我想他大概以為不會全票通過,所以才投我的吧,」吳成文不忘幽自己一默。

最愛的還是研究、教學

吳成文獲得國際專家認同,不是他在台灣的院長地位,而是他的研究成果。最難能可貴的是,這十八年來,不論公務繁忙,他研究工作不曾一日間斷,還堅持每兩週實驗室都要開會,「做研究是我的最愛,也是我回台灣的原因。」

除了研究,吳成文更熱衷指導學生。現任台大醫院副院長楊泮池,就是他十八年前第一個在台灣指導出來的博士生,到今天,國衛院仍有不少他的博士生。

「只要學生要求,院長都會排出時間來,那怕是沒見過面,」清大生科博士陳炳言就是一個絕佳例子,她碩一時因為聽了吳成文演講,回去就寫了封只具初步想法的信給吳成文,「當時直覺說很冒失,想不到他竟然回信說願意會面,」結果原本預定十五分鐘的談話還延長到一小時,最後還同意收她為指導學生。

雖然面對許多人挽留,還有人搬出得以三度連任的規定,但吳成文辭意堅決。「國內很多專家退下來都有安排酬庸性質的工作,但吳成文一概不接受,」長期把關國衛院預算、具有醫師背景的立法委員侯水盛都尊敬吳成文:「尊重制度,又不爭名位,他真的是難得的典範。」

對國衛院、生醫所這兩個從無到有的機構,吳成文釋然地說:「就像養自己的孩子,我已經給他最好的成長環境,最好的教育,孩子大了就應該讓他自由。」

而退休對吳成文來說,不是終點,他對台灣生醫界的貢獻,反而將因此重新展開。

吳成文小檔案

1938年生

台灣大學醫學院醫學系學士,美國凱斯威思斯頓大學生物化學博士

美國愛因斯坦醫學院教授,中央研究院生醫所籌備處主任

中央研究院生醫所所長,國家衛生研究院特聘研究員兼院長

生物細胞學國際聯盟會長

抗癌鬥士陳映雪

坐輪椅,也要做研究

「她是一個癌症研究者、癌症病患,同時還是癌症關懷者,」談起辭世至今六年的亡妻陳映雪,吳成文眼眶中的淚水打轉著。

同是生物醫學科學家、抗癌藥物研究者的陳映雪與吳成文,兩個人從出國讀書起,四十多年未曾分開過,連工作都要求一起應聘才願意任教的他倆如影隨形。

「我們是二十四小時的夫妻啊,」那段甜蜜回憶彷彿就在吳成文眼前。

吳成文決定留在台灣時,罹患乳癌甫接受完切除手術和化療的陳映雪也毅然放棄美國的高薪與退休金相伴,只因婚前承諾過:「將來即使吳成文如史懷哲搬到非洲行醫,也願天涯海角相隨。」

上天捉弄,潛心研究癌症的陳映雪癌細胞竟轉移到肝臟,就此展開長達五年的艱辛抗癌歷程。同是癌症研究者的陳映雪,還以自身當作實驗品,「她總共接受過五十多次化療,劑量都用到最高,連醫生都手軟了,」吳成文回憶。

到最後甚至化療到頭髮一夜掉光,皮膚表皮組織細胞遭破壞而黝黑出血。「她真的吃了好多苦,」吳成文至今仍不捨,陳映雪到後來因為嘴巴破到不能吃飯,還以擦一口麻藥吃一口飯方式進食,有一次在餐廳甚至吃到全吐出來,「她吃一頓飯是那麼折磨,只是為了大家而努力活下去。」

「背著一堆儀器,坐著輪椅,她還堅持要研究,」一畢業就當陳映雪研究助理的夏興國表示:「一直到她過世前幾天,躺在病床上都還在改學生的手稿。」

敵不過病魔糾纏,1999年夏天,抗癌鬥士陳映雪還是離開人世了。為了完成陳映雪生前答應友人要出版鼓勵癌症病患的書,吳成文花了兩年時間寫出《映雪》一書,只為完成她的遺志。

她逝世後,吳成文特別請求中研院將她生前的辦公室留下來,她桌上的杯子、家人的照片、書籍至今原封不動。而且一直到今天,吳成文持續每天燒香,每天都跟她話家常,訴說當天發生的事,也報備孩子的事。

「你問我最懷念她什麼,其實,我並沒有懷念些什麼,」語畢,吳成文停頓了一下,似是哽咽了,「懷念,是已經看不見了;但對我來說,我還是覺得我們每天都在一起。」(張經義)