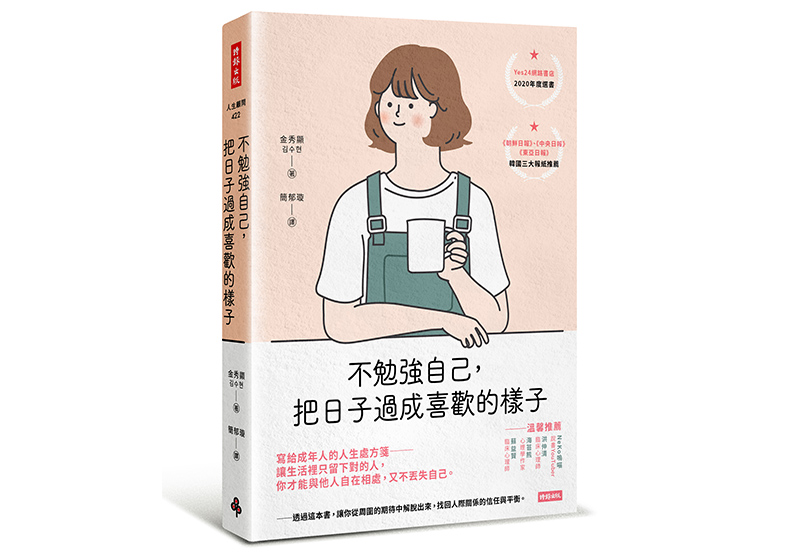

編按:聽到朋友訴說上班的煩惱時,會覺得對方是在炫耀;對遲遲沒有孩子的人來說,也可能會覺得朋友獨自撫養小孩的辛苦,是身在福中不知福。這時,不必因此感到受傷,而是需要些許的遲鈍。(本文摘自《不勉強自己,把日子過成喜歡的樣子》一書,作者為金秀顯,以下為摘文。)

傷害,不必然是惡意造成

以前我曾因為工作而搭計程車到稍遠的地方,

途中我和司機聊起了天,

結果司機向我傾吐心情,說自己都會很細心地體諒別人的心情,

周遭的人卻不是這樣,所以感到很失望。

我好奇地詢問了具體經過,

司機說,當自己為憂鬱症所苦時,

朋友卻打電話問他:

你怎麼最近都聯絡不上?

他為此感到失望,最後和朋友絕交了。

因為那口氣就像在怪他,讓他覺得朋友很不懂得體諒別人。

聽到這裡,我覺得不太能理解,所以有點摸不著腦袋,

但說自己很細心體諒別人的司機,最後卻來個大反轉——

他繞了一大圈路,導致計程車費多出一萬韓元。

(當然啦,我遇到的其他司機大部分都很親切!)

就像普通的問候,

在罹患憂鬱症的人聽來可能是指責般,

傷害,也不必然是由某人的惡意造成。

對正在求職的人來說,

聽到朋友訴說上班的煩惱時,會覺得對方是在炫耀,

對遲遲沒有孩子的人來說,

也可能會覺得朋友獨自撫養小孩的辛苦,是身在福中不知福。

意即,根據我的處境,會用不同眼光解讀對方的言行舉止。

與其說是誰的錯,不如說是時機點的問題,

這時,不必因此感到受傷,而是需要些許的遲鈍。

而這種遲鈍,會幫助你掙脫「只有我受了傷」的想法。

盡可能用善意去解讀言語

當精神健康醫學科的醫師文耀翰在演講時問大家:

至今傷害我最深的人是誰?

許多人很快就能作答,

可是當他問「至今被你傷得最深的人是誰?」時,

大家卻答不上來了。

為什麼會這樣呢?

只有受傷的人,卻沒有造成傷害的人,

這種供需的不一致,

也許就是我們正在傷害某人的證據吧?

我們總會覺得只有自己受傷,

並陷入自我憐憫與憤怒之中,

但就像對方無法完全得知我們受到的傷害般,

我們也同樣不自覺地對某人造成傷害。

可是,對某人造成傷害的瞬間,

假如對方能給予諒解,認為「這也在所難免」,

或者「你絕對不是有意的」,

這會帶給我們多大的安慰啊?

雖然我們需要小心避免受傷,

但假如缺乏對傷害的寬容,

我們就會變得滿身瘡痍。

即便如刺蝟般的心無法變得像絨毛般柔軟,

我們也需要在對方犯錯時睜一隻眼、閉一隻眼,

用寬容的目光視之,

還有不試著從對方的行為中尋找想法上的遲鈍。