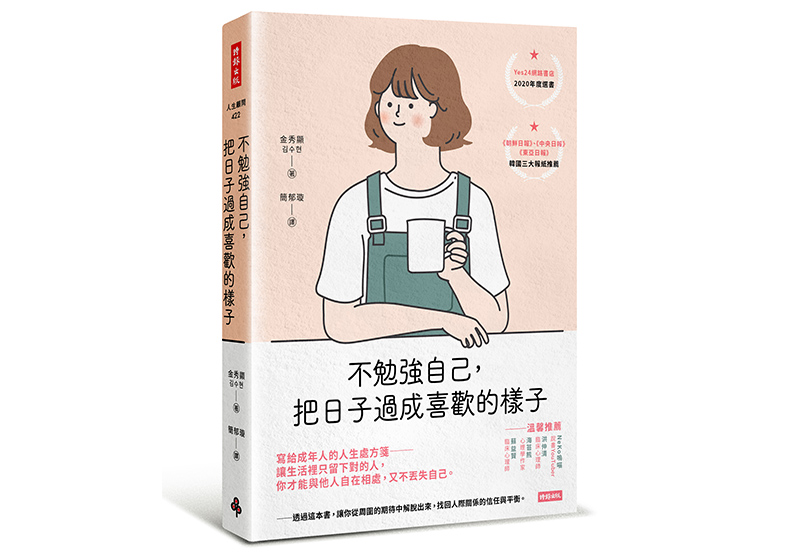

編按:人們總擔心,要是活得太善良就會吃虧,但付出的行為本身,並不會決定人生是成功或是失敗。吃虧,並不是因為善良,而是因為對任何人都善良所致。(本文摘自《不勉強自己,把日子過成喜歡的樣子》一書,作者為金秀顯,以下為摘文。)

好人與冤大頭的差異

連續劇常見的戲碼,

就是善良堅強的女主角

與貪得無厭、厚顏無恥又謊話連篇的惡女對決。

惡女說出各種謊言,使出刁蠻的無賴行徑,

但受到侮辱的女主角卻一再饒恕惡女,給她機會。

然而既沒機會遇見富三代,也沒有失散的有錢親生父母,

現實生活中的甜姐兒,是否也能過上幸福快樂的生活?

沃頓商學院的組織心理學教授格蘭特

曾在《給予》一書中解釋互惠原則。

每個人給予對方或想從對方接收的量皆有差異,

接收的比自己給予的多,

格蘭特稱這種人為「索取者」(taker),

接收多少就給予多少,

給予多少也接收多少的人為「互利者」(matcher),

而為他人的利益著想,

無條件先付出的是給予者(giver)。

根據研究,

在成功的梯子最底下,生活最貧困的是給予者。

他們會為了幫助他人而無法顧及自己,導致生產力低落,

或者被視為好欺負而遭到利用,

相較於索取者,他們成為詐欺等犯罪受害者的風險也高達兩倍,

他們付出了一切,卻搞砸了人生。

但有趣的是,最成功的人士也往往是給予者。

在良好的聲譽與社會基礎上,

給予者能使成功極大化、加速化,

加上其他人也樂於見到給予者出人頭地,

因此這些人的成功具有持續性。

那麼,這些成功的好人型給予者有什麼不同呢?

就是他們不會和索取者往來,

也不會忘了要照顧自己。

冤大頭型的給予者很難照顧自己,

即使對方是索取者,他仍會延續關係,讓自己燃燒殆盡。

相反的,好人型給予者雖然也會不分對象地先付出,

但他會與一味索求、毫無回報的索取者保持距離。

如此一來,身邊就只會留下互利者和給予者,

在這個框架下,互惠的關係得以成立,

相輔相成的機會也隨之增加。

(延伸閱讀│強迫自己付出,其實是害怕自己自私……為何大腦會自動產生「內疚感」?)

吃虧,是因為「太善良」?

人們總擔心,要是活得太善良就會吃虧,

但付出的行為本身,並不會決定人生是成功或是失敗。

吃虧,並不是因為善良,

而是因為對任何人都善良所致。

當然,我們不能急著斷定某人是索取者,

也無法時時刻刻分析彼此關係的收支狀況,

但不能因為榨取關係持續久了,

就做出「果然人就是不能太善良」的錯誤結論。

世界並不是只有善良的人生活的迪士尼世界,

但也不是充斥壞蛋的哥譚市,

我們需要的,不是過度的防備心,也不是盲目的利他心態,

而是同時看待世界的光明與黑暗的力量,

以及能過濾索取者的眼光罷了。

這並不是為了避免自己的東西被奪走,

而是為了能盡情當個好人,

因此,當榨取關係持續久了,就與對方保持距離吧。

讓對方認為能遇見你是一種幸運,

不過,這件事只開放給具有那種資格的人。

(延伸閱讀│長痛不如短痛!當你不再適合某段關係,約法三章或是選擇離開)