上下班尖峰時段,內湖科技園區與南港軟體園區的幾條主要交通幹道上,其智慧動態號誌,利用智慧方式動態調整紅綠燈,讓原本易堵塞的路段,行車的旅行時間減少10%。

來到臺北市公有停車場,透過自動辨識車牌後,閘門自動開啟。駛離停車場,閘門自動開啟,線上自動扣款。從頭到尾,利用3A(自動車牌辨識、自動開啟閘門及自動扣款)智慧停車服務,駕駛無須下車。

公車族同樣享有智慧服務帶來的便利,透過站位的智慧型站牌得知公車到達時間,如未設置智慧型站牌,可掃描站牌上及候車亭內的QR CODE取得公車動態資訊。

智慧交通 從提升用路人效率與安全開始

智慧交通是智慧城市的必要條件之一,在臺北市的汽機車駕駛人,公車族或行人,近幾年來都體驗到智慧交通帶來的便利。臺北市政府如何辦到的?

臺北市交通局局長陳學台表示,以前的交通號誌是「照表抄課」,按照時段讀秒,一旦交通流量突然有變化無法彈性調整。

現在智慧動態號誌因應突發狀況自動調整秒數,在內科與南軟試行後,提高行車效率,2020年擴大至基隆路、信義路與光復路口等主要易塞車的路口設置,今、明兩年預計再增設36處。

再者,以往為保障行人安全,在巷口與主要幹道設置交通號誌,如果沒有路人行經巷口時,駕駛人則需空等。

「在兼顧行人與行車效率,智慧交通的感應性號誌派上用場,」陳學台指出,如果巷口沒有路人、車輛,號誌會變成閃燈(幹道則保持綠燈),降低駕駛人空等的時間;如有行人、車輛,則會亮紅燈,旅行時間減少29%、幹道空等率大降35%。

另外常出現的場景:行人走到斑馬線一半,號誌快轉為紅燈時,須加快腳步往前衝,但行動緩慢者可就進退兩難。

「智慧號誌可以感應行人走到一半時,自動延長綠燈秒數,」陳學台進一步說明,結合感應性號誌與AI影像技術,偵測行人剩餘綠燈秒數5至12秒內有行人通行,自動延長綠燈10秒,大大提升路人安全性。

這項結合AI影像的人性化感應號誌已於南京東路5段123巷等建置12處,今、明年預計增設25處。

更進一步,藉由AI影像辨識技術,自動偵測事故、壅塞等交通事件。以全天車流量較大的市民大道為例,一旦發生事故,就會嚴重壅塞。交通局在市民高架全線設置AI攝影鏡頭,如發生交通事故,立即回傳行控中心,再通知交通大隊處理,同時透過警廣週知用路人即時彈性調整路線,避免回堵。

大數據管理公車 智慧交通引領各縣市之先

科技來自於人性,藉由大數據與人工智慧,交通局推出更人性化服務,並達到無紙化與減碳的目標。

例如,預計今年推出600格位的「路邊智慧停車管理」,在某些時段性禁停(白天禁停)的格位,採取自動辨識車牌、自動開單,車主使用電子支付或現場刷卡繳費,無須另外開單。

身為公車族的陳學台提到,利用公車的大數據資料,分析路線乘客的數量,進行公車班次或車型調整,乘客不多者,可以將公車調整為中巴或9人小型巴士;人數更少的路段,採取公車預約制,例如:小12區、市民小巴12、市民小巴9、28及542等公車路線,兼顧便民與減碳。

公車預約制亦可應用在視障朋友的服務。

以往視障朋友搭公車只能靠路人幫忙,或拿一張紙寫上公車路線,讓司機分辨。這種土法煉鋼的方式,透過科技可以更精準了!

視障朋友採用「視障公車App」預約公車,透過物聯網設備將乘車訊息提示駕駛;試辦6處候車亭設置資訊可變標誌(CMS)顯示預約路線告知駕駛。

「去年進一步於2條公車路線(南京幹線及民權幹線)將預約乘車訊息透過公車車機傳達給駕駛,提供視障朋友更佳的搭車環境!」陳學台補充。

身為首善之都,臺北市交通局近幾年致力於智慧交通,推出許多引領各縣市之先的服務。

例如:2013年全國首創停車費非現金支付,2017年首創公有停車場推出汽車3A智慧停車服務,2019年首創機車自主開單。去年實施公有停車場月票全面線上登記抽籤,避免排隊登記造成的群聚感染。

尤其,臺北第一條自駕巴士路線,於去年9月30日起的平日凌晨00:30-02:00開放體驗試乘,至去年底已有2388人試乘。如克服技術問題,可望成為第一座自駕巴士上路的智慧城市。

「自駕巴士是未來趨勢,可以補足夜間大眾運輸供給不足,」陳學台指出,業者已提出下一階段測試計畫,將實驗5G遠端遙控、智慧路口、智慧車廂、智慧公車亭與改善車速及舒適度等技術,且臺北有公車專用道,可作為無軌專用車道,有別於其他五都,這是臺北發展自駕公車最大的優勢。

交通政策硬梆梆,陳學台攤開數據說,交通事故中有八成與機車有關,其中三到四成是發生在18至25歲年輕人。

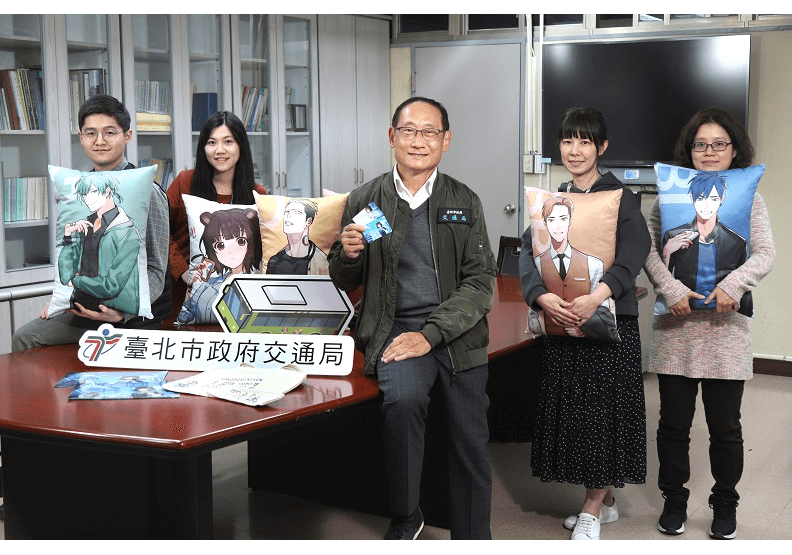

為了吸引年輕人並鼓勵搭乘大眾運輸,交通局成立「臺北交通大家談」粉專,創造綠運輸大使「熊妹」,結合年輕人喜愛的「捷運擬人化角色」開發網路遊戲,並推出熊妹與「捷運擬人化角色」互動的「連載漫畫」,相關貼文觸及人數高達127萬人,顯見相當受歡迎。

透過智慧科技與推廣綠運輸,讓市民行得安全與便利,也讓臺北往智慧城市邁進一大步!

(臺北市政府交通局廣告)