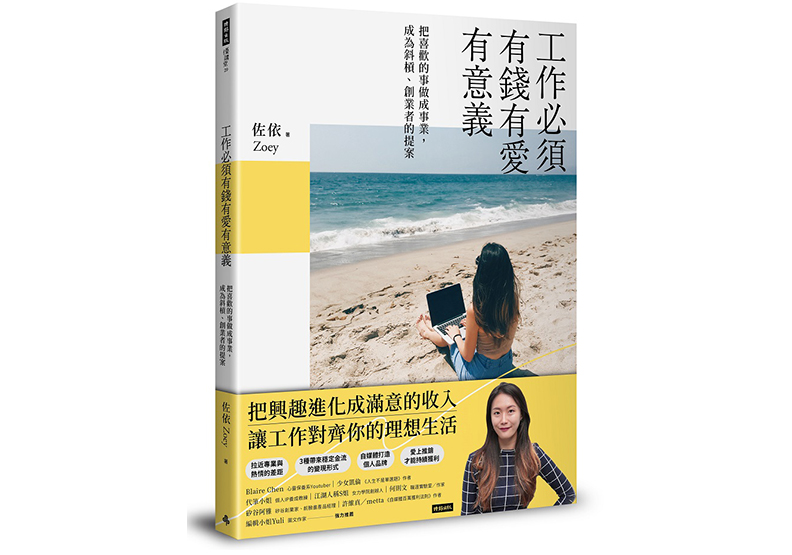

編按:每個人都有虛榮心,有一點外在的驅動力不為過,最怕的就是這明明是一個外在驅動的熱情,卻讓你花了好多時間、好多心力、甚至好多錢去追隨,達成後卻發現「啊,怎麼就這樣而已……」(本文摘自《工作必須有錢有愛有意義!》一書,作者為佐依Zoey ,以下為摘文。)

我們在上一章聊完心態與思維的轉換,接下來,我們要去做熱情的判別,用更嚴謹的方式檢視自己所設定的目標、心願,是否有對齊我們自身的核心價值觀。這個概念說來很抽象,但事實上,絕大多數的人都會設定出不是自己真心想要的願望或目標,且渾然不知。

你也許在想:

怎麼有這麼扯的事?哪有人會做出自己不想要的計畫呢?

在設計思考上,我們會將動力區分成兩種類型,一種是內在驅動,又稱核心驅動,另一種則是外在驅動。將同一種概念放到目標制定上,我們也可以用這兩種動力把目標分為核心目標與外在目標。

如果平日沒有在做自我覺察,將會更難分辨哪些目標是核心目標與外在目標,同樣的,我們也會無法判別什麼是核心驅動的熱情,什麼又是外在驅動的熱情?

核心驅動的熱情 VS. 外在驅動的熱情

核心驅動的熱情通常能帶給你心靈上的滿足感,它符合你人生的價值觀,也能讓你朝理想生活越來越近,而不是越來越遠;外在驅動的熱情通常滿足感消逝得非常快,它通常是一種不具過程的結果,也必須要和他人展示才有價值,如果無法與他人展示,這個物品或事件本身也不再有意義。

以前的我是一個核心目標與外在目標皆混在一起作為新年新希望的人,直到認真練習設計思考之後,我才能明確分辨兩種動力的差異,而我認為,偶爾有一些外在目標(想要有一台漂亮的車,想要有很酷炫的玩具⋯⋯等)是人之常情,每個人都有虛榮心,有一點外在的驅動力不為過,最怕的就是這明明是一個外在驅動的熱情,卻讓你花了好多時間、好多心力、甚至好多錢去追隨,達成後卻發現「啊,怎麼就這樣而已⋯⋯」

我們的內在驅動力通常是一種感受,例如我們在尋求成就感、安全感、卓越感、社會認同感等等,可是,內在驅動力很難去抽絲剝繭,不夠了解自己或不常與自己對話,就容易「以為」自己是受到物品或事件而驅動目標。所以,如果有人跟你說:

我的熱情就是賺錢!

這絕對假的,也是個沒有受過設計思考訓練而得出的回答。

沒有人的熱情是賺錢,賺錢是外在的驅動動力,重點是賺了錢之後得到了什麼樣的感受?也許地位的提升、被人尊敬的感覺;也許是財富的安全,有家的安心感;也許是有用的感覺,認為自己能夠被需要、有價值,這些感覺才是「賺錢」這件事背後的內驅動力。因此,如果有一個人是因為內心自卑,需要靠「賺錢」這件事來證明自己的能力,那你會發現,當他去療癒心中的自卑情結,開始變成一個有自信且自我認同的人,那賺錢這件事就不再那麼重要了,因為他透過賺錢所彌補的傷痛已經得到治癒,就不再有必要服用這個「藥」了。

50億資產刪除法

那我們究竟要如何驗證自己所選擇的熱情是內在驅動的呢?最簡單的方式,就是去除外在的物質條件,再次審視這件事的本質帶給你的意義是什麼。例如,我們可以閉上眼想像一下:

假設今天你有50億的資產,你這輩子除了再也不用擔心錢之外,就連你身邊最親密的家人、好友都能夠受惠,過著豐衣足食的生活,那你還會想做什麼呢?

你已經周遊列國,甚至在海外也置產了好幾間別墅,你考到了潛水證照,每天能浸泡在馬爾地夫的海洋中與海龜和魟魚玩耍,你擁有自己的遊艇、跑車和專屬司機,你吃遍全世界最頂級的米其林餐廳,每個月都能帶你的父母到新的地方旅行,住上當地最奢華的飯店,你的孩子能夠受最頂尖的教育、請到最專業的教練,而你現在才三、四十歲,你還會想做什麼呢?

這樣的生活也許離現在的我們非常遙遠,但不可否認的是,過著這樣生活的其實大有人在。「金錢」一直都是理想生活中的重要元素,我們拼了命的工作、生活,就是因為那些想要達成的事情都需要錢,但就是因為長期用這樣的價值觀看待人生,導致我們很少去思考

如果目的不是賺錢,還有哪些事情呼喚著我的注意力?

我們再換個角度問自己:「如果你今天已經有50億的資產了,你還會___嗎?」你還會在這間公司上班嗎?你還會住這個城市嗎?你還會和這個人交往嗎?你還會去補英文嗎?你還會自學網頁設計嗎?你還會去上瑜伽課嗎?你還會在週末的時候和閨密去野餐嗎?你還會在閒暇之餘看韓劇嗎?你還會親手為自己和家人準備晚餐嗎?你還會嘗試要來做Youtube、Podcast嗎?你還會看那些與理財投資有關的書嗎?

你會發現答案有會,也有不會,而那些不是為了獲利而自發性去做的事情,就叫做內在驅動目標,其實就是對齊你核心價值的熱情,這些事情能夠為你的日常增添色彩與情趣,全心投入某一件事也能讓你有「活著」的感覺。

你也許在想:「我也是很想要去做符合我人生價值觀或有意義的事,但我現在有貸款在身,我現在就是必須得做這個不喜歡的工作,我又要怎麼對齊我的核心價值呢?」

以前,我聽到長輩說「幸福,就在轉念之間」,都覺得是說的比唱的還好聽的廢話,但現在,我認為我們可以把轉念的概念更結構化,明確的知道可以如何使用這個轉念的技巧來對齊自己的核心價值。

別先用「賺錢」篩選你的熱情

比方說,目前的你在 7-11工作,比起想著這份工作只是為了糊口、只是為了還學貸,你其實可以更明確的找到人生中的定錨點,將你目前在做的事情與這個定錨點互相呼應。你也許是一位很愛打電動的人,你也許想成為一位職業級的電競選手,而做 7-11的這份工作就是正在投資你的夢想,讓你有錢去購買點數、有手機可以持續增進自 己的電動技能,這時候,你的夢想與你的生活風格(生活選擇)就 對齊了;又或者,你在業餘的時候經營著自己的Podcast,在 7-11的工作就能讓你有資源去購買設備、租借錄音場地,這相對等於是7-11在投資著你的副業,如果直接創業可能都沒辦法讓統一集團來成為你的股東呢!

其實,人類最有「活著」的感覺時,正是接受挑戰和成長的時候。美國心理學家馬丁.賽利格曼就曾提出帶給人類幸福感的五種元素,分別是「快樂、成就、意義、良好人際關心與全心投入。」當我們說到金錢與幸福的關係,其實只能達到物質上帶給你的新鮮、快樂、滿足感,但金錢實在難以買到全心投入的快感、真摯的友誼、達成某件事的成就感和有意義的人生。

如果我們只專注在工作薪水,那我們其實可以有很多更快、更速成的選項,你根本不需要來看這本書,例如說去做直銷或當業務都是不錯的選擇;或者你熱愛室內設計,並且想往這個領域垂直深耕,你當然也可以走直線職涯,一路邁向一線的知名設計師,獲取高薪的設計案件。

然而,大部分的人其實無法「只選一種職涯」就能感到滿足,許多人也不認為「我的生活就只有工作」,因此,如果你依然卡在「不知道怎麼找到有感覺、有熱情的事」,你可以先將「工作」這兩個字拿掉,你的熱情不需要也不該只以工作的形式呈現,你也不該在一開始就將先用「賺錢」濾鏡來篩選你的熱情。