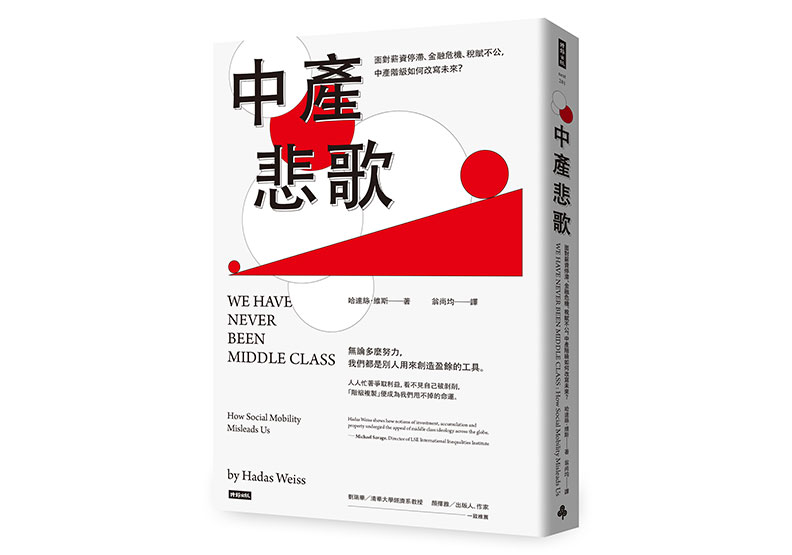

「中產階級」意味著,我們會對自身的財富負責、盡可能努力工作,同時削減開支,割捨一些眼前立即的享受,並為了貸款購買恆久資產而犧牲內心的平靜,期待將來因這些犧牲而獲得回報。這也意味著:不幸乃是源自於對自己所掌握的時間、精力和資源,做了不好或不充分的運用。(本文摘自《中產悲歌》一書,作者為哈達絲.維斯Hadas Weiss,以下為摘文。)

中產階級並不存在

儘管我們一直在談論這個問題,但我們所說的大部分內容卻是矛盾的。我們擔心中產階級衰落或是受到擠壓,比方說,僅僅和十年前相比,今天自認為是中產階級的人數減少了,而且,按事情的發展趨勢來判斷,那些身處階級邊緣的人很快就會跌出邊緣之外。

然而報紙上的頭條新聞不也鼓舞著世人:當我們放眼全球,就會發現中產階級實際正在崛起;

在中國、印度、巴西和南非等地雄心勃勃的幸福追求者,其人數正在膨脹。在那些論述的老招數中,有人在質疑中產階級人數的同時,卻又斷定確實存在一個可供人躋身其中或跌出其外的中產階級。

其實這個階級並不存在。證明此事實的一種方式是:

可能的分類標準有很多,職業是其中一個:從各種技能的專業人士、經理和專家,到從事任何非手工勞動的人。然而,只要想到大量未充分就業(非全日性僱傭以致生活水準低下,或是未按專長僱傭的)並苦苦掙扎的白領專業人士,或是正好相反,那些高收入的非專業人士,這種直覺上似乎說得過去的分類便站不住腳。

另一個受歡迎的中產階級認定標準,是相對不受貧窮困擾的人。根據這項標準,中產階級掌握足夠資源,可以保護自己避免陷入迫在眉睫的飢餓或貧困。但是說到這點,我們也都聽過一些可怕的事:

原本穩健的中產階級成員,突然由於個人、國家或全球市場的危機而從財富中垮台。

一些分析家將標準訂在「可支配的收入水平」,認為如下的人即可歸入中產階級:

這個定義誤導性地假設該階級成員的收入必然穩定,可以從中計算開銷,而且能分配的每份金額亦固定,殊不知在當今世界中,金錢實際上是以非常不規則的方式在家戶中流入流出的。其他分析師則按照「絕對收入水準」來定義中產階級,但是,即使調整了國家的物價指數,他們也面臨類似的問題。

雖然分析師對於中產階級的定義並不同調,但是公共部門和商業圈子的代表就沒有這種限制。專家表現出廣泛的共識,認為中產階級是一個非常好的現象,而且總是哀歎其受到壓縮,或是慶幸其成長壯大。

智庫和顧問公司幫助政治行動家、吸引自我認同或是有抱負之中產階級的注意。市場營銷專家一方面提出擴大中產階級的策略,一方面也指導企業高管如何迎合中產階級的特別需求。

這些行動家結合專業文獻和報導的力量,將中產階級與一系列社會和經濟上亟欲實現的目標聯繫起來。他們特別將安全保障、消費主義、企業家精神以及民主制度當作中產階級的支柱,更進一步認為這些屬性是相互關聯的,在經濟成長、現代化和集體福祉的良性循環中,其中一項自然會導向另一項。

與此同時,有些社會科學家費心檢驗了那些被認為是全球新中產階級部分人士的生活,結果卻對那些屬性中的每一項都產生嚴重質疑。根據他們的描述,將這些人結合起來的共同特點:

他們指出,這些人共同的傾向是:

將自己所擁有的額外現金存起來或投資房產、保單等產品,而不是將可支配的收入花在消費品上。

也就是說,「中產階級」是一個格外模糊的類別,既沒有明顯的界定,其確實性亦不令人信服。然而,這種模糊特性也絕不會妨礙其全面流行。此概念擁有龐大的跨國知名度,不僅體現在政治和經濟領導人物關於中產階級利益、美德和心願的發言中,同時體現在全世界各行各業人士企盼躋身中產階級的渴望中。

現在,當一位人類學家遇到一個如此受人推崇卻無法清楚定義的類別,並且看到該類別被政治家、發展機構、企業領導者和營銷專家如此積極地拿來大做文章時,她可能會想到一個東西:意識形態。

我問自己:

如果中產階級實際上是一種意識形態,那這意味著什麼?有什麼用處?是如何產生的?為什麼如此引人注目?寫這本書的目的就是為了回答這些問題並探討其中的含義。

資本主義的普遍性就中產階級這類別而言是最為突出的,因為此一類別具有徹底的廣泛性和包容性:

財富因此被認為是個人投資的結果─除了那些由於各種社會和地理障礙,而被剝奪以這種方式進行投資的人,但這些人也被假定正在設法克服這些障礙。

中產階級所謂「每個人都可以加入、開闊、日益全球化」的形象,消除了工人與資本家等類別的分野,這暗示了:

就本質而言,每個人都是有上進心的準資本主義幹將。此外,這個形象還模糊了性別、種族、國籍和宗教等潛在類別劃分的邊際,以致中產階級的結合與競爭,旨在於打破並超越這些劃分所定出的界限,鼓勵世人根據私人利益重新定義自己的社會地位。

愈來愈多人可以獲得範圍寬廣的消費品,促使各式各樣的區分獲得落實,以及身分認同的蓬勃發展,因此這個形象也涵蓋了多樣性。與此同時,這也會鼓勵競爭性消費、生活方式和投資,以保證部分人的優勢、防止他們掉入相對於他人的劣勢,從而加劇了不平等。

我的目的是為那些適用「中產階級」標準的人(例如本書的潛在讀者)挑出該標準中似是而非的成分。我確實認為他們和我一樣,都是教育投資的產物。他們會積極投入時間和金錢來學習更多事物,並且默認這種努力的長期意義。藉由與經常進行此類投資的讀者直接對話,我希望能在我們的共同點之外加入其他東西:

對先入為主的知識進行反思。

(延伸閱讀│「中產階級」的定義是什麼?人類學家:追求累積財富是個陷阱)