新課綱以打造終身學習者為目標,著重建立學生「核心素養」能力,學習方向不以學科知識技能為限,而是更進一步關注學習與生活結合。

108 課綱於2019 年8 月正式上路,新課綱主要精神在於核心素養的養成。在此架構下,國中會考題目不著重「記得多少」,而是聚焦「有沒有理解」、「能不能清楚有系統的表達」、「可不可以把學科知識和生活情境相連結」。

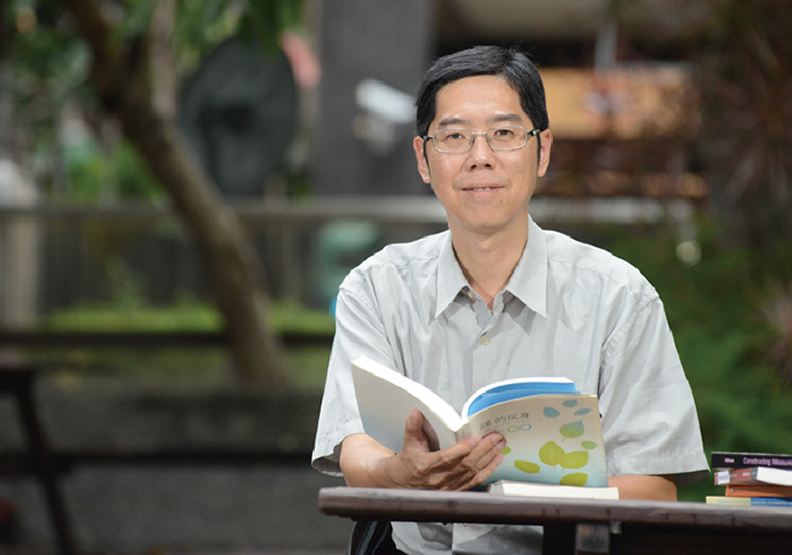

負責國中教育會考考題的臺師大心理與教育測驗研究發展中心主任陳柏熹指出,過去九年一貫的會考題型,就已經相當注重生活應用。如今,試題除了維持一定比例,做為評量重要核心學科概念的解釋、舉例、分類、推論之外,更進一步強化「生活實踐題」的設計,強調應用核心知識與技能,解決真實情境脈絡中的問題。所謂生活實踐題,是透過日常生活以及學術探究等真實情境進行提問,融入跨領域素材與新課綱所列議題,經由試題引導,讓學生思考、探究課堂所學與生活的關聯性。

以下陳柏熹進一步分析會考題型,並歸納出幾個特色:

1. 題目設計主要是以解決真實生活中的問題為主,不僅有學科知識,也包含學習概念延伸的判斷及應用。

2. 為了能清楚描述問題情境,有些題目的閱讀量可能會較多,也常需配合圖表或數據資料,或是以題組的方式進行評量。

3. 非選擇題計分不只著重得到答案,而是學生的邏輯思路,以及有條理的表達。

閱讀是重要的跨域基礎能力

素養導向題型未必一定以題組型態呈現,題幹也不見得冗長。長文並非要為了增加題目文字量,「而是讓生活實踐試題更真實化,貼近生活樣貌,必須用較多敘述提供詳細資訊,把情境說明清楚,必要時再加上圖表輔助,幫助學生更能完整理解題目意思。」陳柏熹說。

這樣做雖立意良善,但卻也因為試題敘述拉長,造成部分閱讀理解能力不足的學生會因為題目看不懂,不知道出題者想要問什麼的現實狀況而無法作答,或是看到題目敘述較長就不願意閱讀而放棄作答。其實,只要平時練習耐心認真讀題目,學生還是有機會能讀懂題目並進行作答。

「閱讀是學習不可或缺的跨領域基礎能力,」陳柏熹指出,「其實閱讀就是接收與處理資訊,無論學習哪一門學科及領域,或是生活中看說明書、新聞報導,都要能解讀文字、圖表、數據。」因此,培養閱讀的習慣是解決學生看不懂題目的解方之一。

談及跨領域能力,很多人只局限於「跨科」,實際上,跨域更指涉資訊理解、溝通表達、問題解決、創造力等級,也就是學習各領域所共同需要的能力。

而從閱讀中,就能逐步建立起蒐集訊息、歸納整理、判斷資訊、溝通表達等多樣能力,核心素養中重視的「溝通」及「探究」,也都建立在閱讀理解能力上。

養成生活實踐能力,應對各類題型

陳柏熹認為,若要幫助學生們適應會考出題方向,以及培養核心素養重視思考的學習方式,就是要讓學生練習生活實踐能力。

無論是親子間對話,或是老師課堂上,請孩子針對所學概念,試著舉出生活中相關例子,多從日常生活著手,讓學生感受到學有所用,可以運用知識來了解或回應生活中所遇到的各種問題與狀況。

例如,運用數學概念來解答購物問題,或是解讀民意調查數據;使用語文表達和同學小組溝通合作,或說明自己的經驗及情緒感受;藉由社會領域所學概念,解釋媒體報導提及的社會問題,或小說和雜誌中的歷史和地理資訊;透過資訊工具,查詢作業資料及規劃路線交通;根據自然領域所學的原理,解釋甚至嘗試改變環境汙染的狀況等,都是未來人才必須養成的學習態度與能力。

從父母教養到老師教學,都必須一起重新校準孩子的學習方式,幫助孩子整合運用所學得的知識,保持學習熱情和興趣,真正成為一位終身學習者。